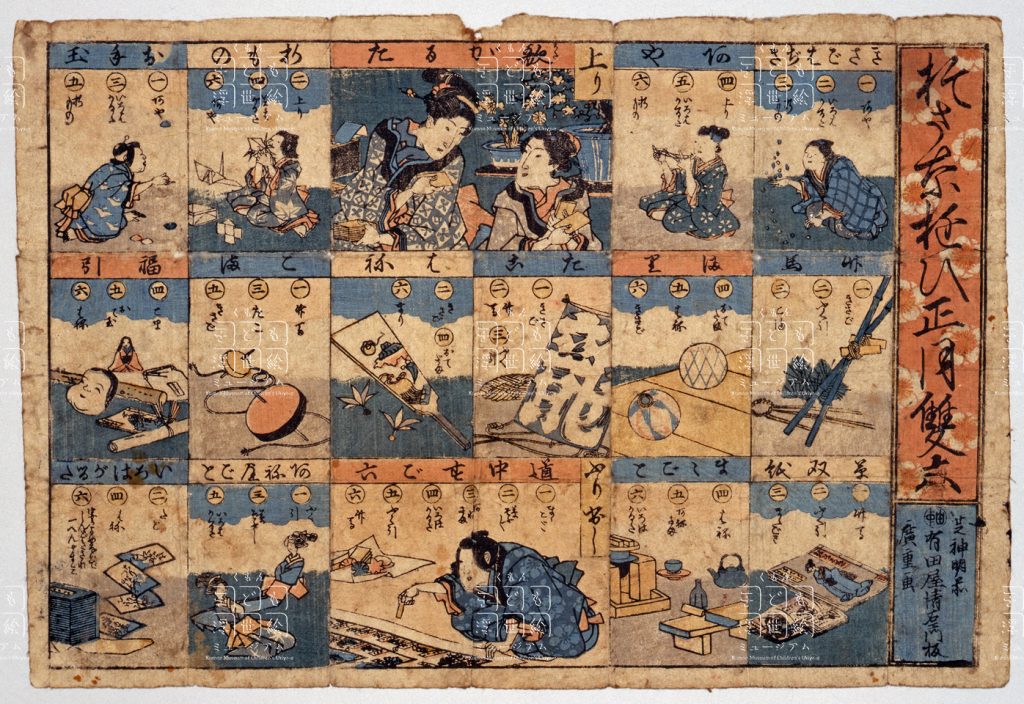

おさな遊び正月双六:おさな遊ひ正月雙六

天保14年から弘化4年頃 (1843-1847)

- 資料名1

- おさな遊び正月双六:おさな遊ひ正月雙六

- 史料名1よみ

- おさなあそびしょうがつすごろく

- 史料名Roma1

- osanaasobishougatsusugoroku

- 絵師・著者名

- 廣重(歌川 広重:初代)

- Creator

- 落款等備考

- 廣重画

- 板元・製作者

- 有田屋 清右ヱ門

- 制作年和暦

- 天保14年から弘化4年頃

- 制作年西暦

- 1843-1847

- 書誌解題

- 資料名1

- おさな遊び正月双六:おさな遊ひ正月雙六

- 資料名2

- 史料名1よみ

- おさなあそびしょうがつすごろく

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- osanaasobishougatsusugoroku

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- おさな遊び正月双六

- 絵師・著者名

- 廣重(歌川 広重:初代)

- 絵師・著作者名よみ

- ひろしげ(うたがわ ひろしげ)

- Creator

- 管理No.

- 00000064

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 廣重画

- 板元・製作者

- 有田屋 清右ヱ門

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 天保14年から弘化4年頃

- 制作年西暦

- 1843-1847

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判横

- 印章の有無

- 名主1

- 印章内容

- 名主:田中

- 複製フラグ

- 種別1

- 錦絵

- 種別2

- 種別3

- 内容1

- おもちゃ絵

- 内容2

- ゲーム

- 内容3

- 双六 正月の遊び 玩具

- テーマ

- 正月の子ども遊びを双六にしたもので、江戸後期の代表的な正月遊びを

知ることができる。むろん、時期的には主として正月遊びとされた男子の

凧揚げ、こま回し、女子の羽根つき、まりつき、さらに男女ともに楽しんだ双六

かるた、福引の他、時期をあまり限定せず、正月以外にも楽しんだものがある。

草双紙は季節を問わないが、正月の読み初めには男女を問わず出世物語が

好まれた。

- 具体物

- 「ふりだし」は「道中双六」で、「上り」は「歌かるた(百人一首など)」、ともに男女を

問わず正月の夜の楽しみであったことが「絵本江戸風俗往来」(平凡社)に

記されている。あとは讃にある通りだが、男女別に分けると男子は「竹馬、たこ、こま」

だけ、女子は「ままごと、あね様、まり、羽根、きさご、綾とり、折り紙、お手玉」

男女ともは「草双紙、いろはかるた、福引」で、女性の遊びがはるかに多い。

「はね」の羽子板に描かれているのは、宝づくしである。

- Comments

- 位置づけ

- 江戸後期の正月遊びを知ることができる史料。絵師が広重であることも注目される。

- 讃・画中文字

- おさな遊ひ正月雙六

芝神明前

(田中)有田屋清右衛門板

広重画

*「ふり出し」と「上り」を除き、最下段右下から最上段左上までの順に翻字。

【一段目】

○ふり出し道中すご六

(一)まゝこと

(二)草そふし

(三)あねさま

(四)いろはかるた

(五)ふく引

(六)竹馬

○草双紙

(一)竹馬

(二)ふく引

(三)まゝごと

○まゝごと

(四)はね

(五)あねさま

(六)いろはかるた

○あね様ごと

(一)ふく引

(三)草ぞふし

(五)いろはかるた

○いろはがるた

(二)たこ

(四)はね

★(六)字がよめないでしんどき。されば、一へんやすみ。

【二段目】

○竹馬

(一)きさご

(二)ふく引

(三)こま

○まり

(四)おてたま

(五)はね

(六)きさご

○たこ

(一)きさご

(二)竹馬

(三)ふく引

○はね

(二)きさご

(四)おてだま

(六)まり

○こま

(一)竹馬

(三)たこ

(五)きさご

○福引

(四)こま

(五)おて玉

(六)はね

【三段目】

○きさごはぢき

(一)あや

(二)いろはかるた

(三)折もの

○あや

(四)上り

(五)いろはかるた

(六)折もの

○折もの

(二)上り

(四)いろはかるた

(六)あや

○お手玉

(一)あや

(三)いろはかるた

(五)折もの

○上り歌がるた

(小泉吉永氏翻刻)

- 自由記入欄

- 遊び方=飛び双六

絵師は風景画で知られる歌川広重。子ども好きで養女を可愛がったと

されるだけに、女子を中心とする正月の子ども遊びをよくとらえている。

大判一枚摺なので、絵双六であるとともにおもちゃ絵である。

- 史料分類

- 絵画