有楽道中寿古録

天保頃 (1830-1844)

- 資料名1

- 有楽道中寿古録

- 史料名1よみ

- ゆうらくどうちゅうすごろく

- 史料名Roma1

- yuurakudouchuusugoroku

- 絵師・著者名

- 歌川 廣重(歌川 広重*)

- Creator

- 落款等備考

- 歌川 廣重筆

- 板元・製作者

- 有田屋清兵衛

- 制作年和暦

- 天保頃

- 制作年西暦

- 1830-1844

- 書誌解題

- 資料名1

- 有楽道中寿古録

- 資料名2

- 史料名1よみ

- ゆうらくどうちゅうすごろく

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- yuurakudouchuusugoroku

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 有楽道中寿古録

- 絵師・著者名

- 歌川 廣重(歌川 広重*)

- 絵師・著作者名よみ

- ひろしげ (うたがわ ひろしけ)゛

- Creator

- 管理No.

- 00000092

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 歌川 廣重筆

- 板元・製作者

- 有田屋清兵衛

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 天保頃

- 制作年西暦

- 1830-1844

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大大判 大倍判

- 印章の有無

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- おもちゃ絵 風景画

- 内容2

- ゲーム 道中

- 内容3

- 双六 道中 東海道

- テーマ

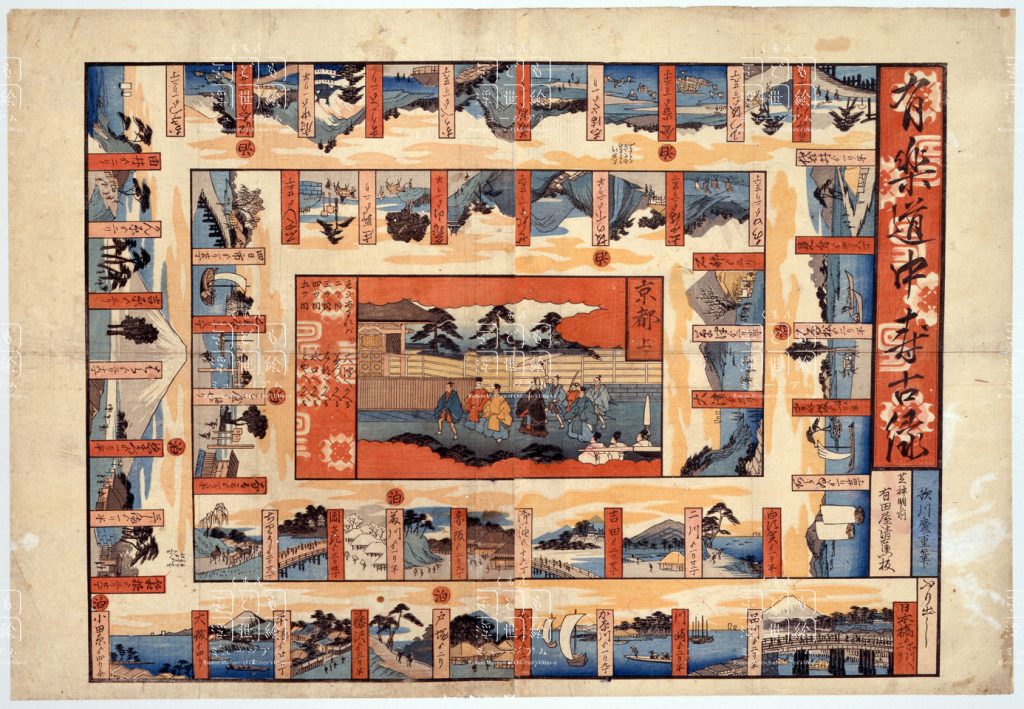

- 江戸後期になると旅の規制が弱まり、伊勢参りなど旅が庶民の娯楽となった。特に十返舎一九の『東海道中膝栗毛』(文化6年完結)や広重の浮世絵「東海道五拾三次」の人気によって絵双六でも数多くの「東海道中」が作られたが、その代表作である。題の有楽は遊楽や行楽と同じで、遊び楽しむことである。

- 具体物

- 「ふり出し」はお江戸「日本橋」を旅立つ人々で、背後には松林に囲まれ江戸城が見え、富士がそびえている。日本橋の文字の下には「より品川二り」とあり、各枡目ごとに次の宿までの距離を示してある。風景画、特に東海道で知られる広重の作品だけに、各宿場の特色ある風物をたくみに表現している。枡目にとらわれずに、相模湾や駿河湾、富士山などはワイドな画面構成で雄大な風景を楽しませてくれる。上りは「京都」で、御所に参内する大名、従者が長柄の傘をさしかけている。

- Comments

- 位置づけ

- 五街道で最も重要な東海道中五十三次を、人気絵師広重が描いたもので、道中双六の代表作である。子どもたちは、京への旅を双六で楽しみながら地理を学んだ。

- 讃・画中文字

- ふり出し→日本橋→品川→川崎→かな川→ほどがや→泊 戸塚→藤沢→平塚→大磯→泊 小田原→箱根→三しま→泊 ぬまづ →はら→吉原→かん原→由井→おきつ→泊 えじり→府中→まりこ→おかべ→藤枝→しまだ→泊 金谷→ひ坂→かけ川→袋井→見付→泊 はま松→まい坂→あらい→白須賀→二川→吉田→御油→赤坂→泊 藤川→岡さき→ちりゅう→なるみ→泊

三屋→くわな→四日市→石やくし→庄野→亀山→せき→泊 坂の下→土やま→水口→石部→草津→大津→京都上「一つあまれば大津へかへる 二つ同草津 三つ同石部 四つ同水口 五つ同みやへかえる

- 自由記入欄

- 遊び方「回り双六」だだ上りを行きすぎた場合は、それぞれ行きすぎた数によって、もどる場所が指定されている。

・改印がなく、時代は確定できないが、広重の「東海道五拾三次」が人気を得た天保から、弘化頃と思われる。

・広重は数多くの東海道双六を手がけているが、本品はどの絵双六本にも紹介されておらず、貴重である。

・絵師名が斎号と雅号でなく、歌川広重と画姓・雅号で記されているのも珍しい。

- 史料分類

- 絵画