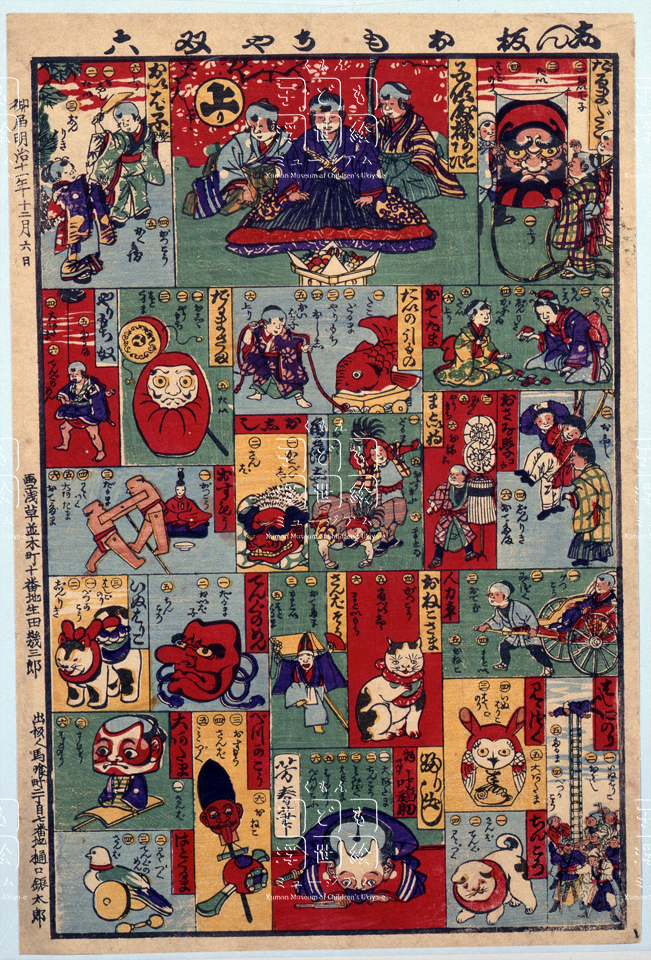

志ん板おもちゃ双六

明治11年 (1878)

- 資料名1

- 志ん板おもちゃ双六

- 史料名1よみ

- しんぱんおもちゃすごろく

- 史料名Roma1

- shinpanomochasugoroku

- 絵師・著者名

- 芳春

- Creator

- 落款等備考

- 板元・製作者

- *

- 制作年和暦

- 明治11年

- 制作年西暦

- 1878

- 書誌解題

- 資料名1

- 志ん板おもちゃ双六

- 資料名2

- 史料名1よみ

- しんぱんおもちゃすごろく

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- shinpanomochasugoroku

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 志ん板おもちゃ双六

- 絵師・著者名

- 芳春

- 絵師・著作者名よみ

- よしはる (うたがわよしはる)

- Creator

- 管理No.

- 00000133

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 板元・製作者

- *

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明治11年

- 制作年西暦

- 1878

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判

- 印章の有無

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- おもちゃ絵

- 内容2

- ゲーム

- 内容3

- 双六 おもちゃ 玩具

- テーマ

- よし藤「新政おもちゃ双六」(1002)を明治になって改訂したもので

新しいものが8点登場している。人気玩具を扱った双六であることは

同じで、画面の構成も同一だが、明治になって新しく何かが加わり

何が消えたかが、注目される。

- 具体物

- 「ふり出し」は叶福助で、この縁起人形が明治になっても益々人気のあったことが

うかがえる。「上り」は菓子を前にした子供の殿様で、江戸時代への郷愁か

背景は前回と同じ桜だ。新しく登場したもので注目されるのは「おさな学コウ」で

幼稚園を示し、女先生とブランコを楽しむ洋服姿の幼児だ。平安時代に大陸伝来の

ブランコ「鞦韆」はあったが次第にすたれ、明治になって西洋から伝わり幼稚園で

盛んになる。「人力車」は、明治2年に日本で考案された乗物だ。

「大あたま」は、題は同一だが、お面から飛び人形へと変わっている。

- Comments

- 位置づけ

- 今でいえば著作権侵害の盗作だが、当時はよう行われた。文久1年から明治維新を経て

17年後(明治11年)の玩具・遊びの変遷を示す貴重な資料ともいえる。

- 讃・画中文字

- おいばね(子供殿様あそび)上り、だるまだこ

やりもち奴、だるまさま、たいの引もの、(おてだま)

おすもう、<おしし>、(角兵衛じし)、(まとい持)、(おさな学コウ)

<いぬはりこ>、<てんぐのめん>、<さんばそう>、(おねこさま)、(人力車)

大あたま、べっかこう、みつづく、はしごのり

はとぐるま、ふり出し(叶福助)、ちんころ

( )は新しく登場したもの、< >は画面での位置が移動したもの。

(中城正堯氏翻刻)

- 自由記入欄

- 遊び方=飛び双六

- 史料分類

- 絵画