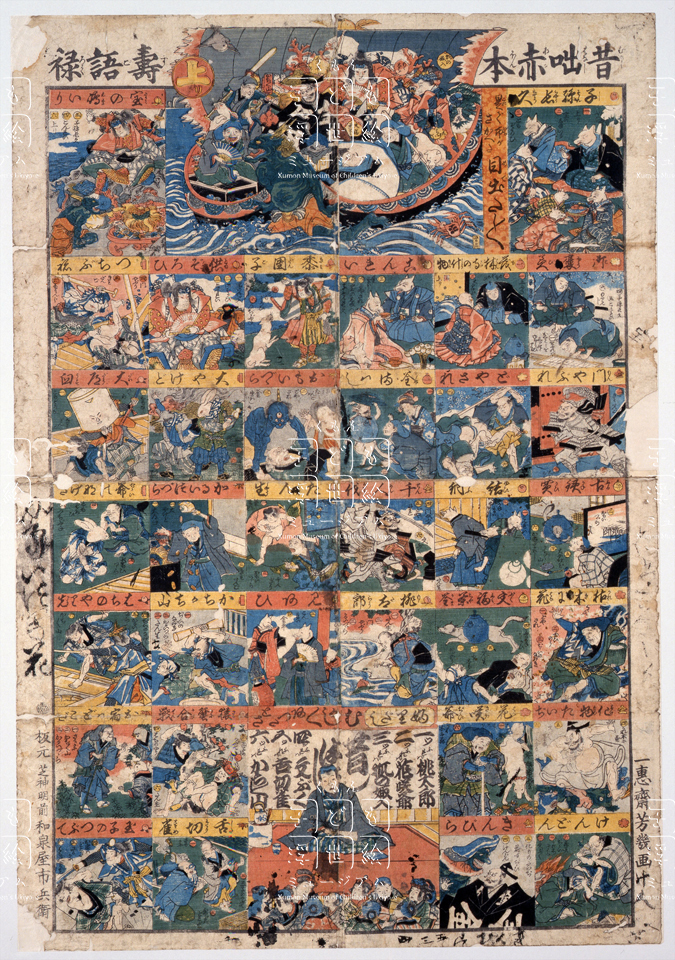

昔咄赤本寿語録

万延元年 (1860)

- 資料名1

- 昔咄赤本寿語録

- 史料名1よみ

- むかしばなしあかほんすごろく

- 史料名Roma1

- mukashibanashiakahonsugoroku

- 絵師・著者名

- 一蕙斎 芳幾(歌川 芳幾)

- Creator

- 落款等備考

- *P切のため見えず

- 板元・製作者

- 和泉屋市兵衛

- 制作年和暦

- 万延元年

- 制作年西暦

- 1860

- 書誌解題

- 資料名1

- 昔咄赤本寿語録

- 資料名2

- 史料名1よみ

- むかしばなしあかほんすごろく

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- mukashibanashiakahonsugoroku

- 史料名Roma2

- Title

- Sugoroku Board Game: Children's Picture books

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 昔咄赤本寿語録

- 絵師・著者名

- 一蕙斎 芳幾(歌川 芳幾)

- 絵師・著作者名よみ

- よしいく (いっけいさい よしいく/うたがわ よしいく)

- Creator

- 管理No.

- 00000174

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- *P切のため見えず

- 板元・製作者

- 和泉屋市兵衛

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 万延元年

- 制作年西暦

- 1860

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- (丈長奉書)

- 印章の有無

- *

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- おもちゃ絵

- 内容2

- ゲーム 昔話 おとぎ話

- 内容3

- 昔話 赤本

- テーマ

- 江戸中期の「赤本」で紹介された昔話から、代表的作品の4~5場面を切り出して

構成してた昔話がテーマの絵双六である。ただ「きんぴら」のみは、赤本ではなく

明暦ごろに創作されて人気を呼んだ「金平浄瑠璃」(坂田金時の子、公平の武功物語)

からとっている。

- 具体物

- 「ふりだし」は高座の語り手と子どもたちで、背後中央には「昔ばなし」とあり一ツふれば桃太郎以下、六ツふればかちかち山まで、進むべき枡目が演題を書き並べたように記してある。さらに「むかしむかしあったとさ」の台詞もある。お話は「桃太郎・花咲爺・狐の嫁入・文ぶく・舌切雀・かちかち山、猿蟹合戦・きんぴら」の8話で、1話4~5場面でできており、場面見出しの前に「桃・花びら・宝珠・茶釜・・・」などの絵(きんぴらのみ金)で示してある。

絵で注目されるのは加藤康子氏が述べているように、桃太郎が川では小さな回春型の桃に対し、誕生場面では大きな果生型の桃になっており両者の混交が見られる。これは幕末ならではの表現である。江戸時代は主として回春型、明治以降は、果生型になっている。「上り」は、正月に好まれた宝船に、七福人に代わって昔話の主人公が乗り込んだ絵でそれぞれが宝物を持っている。右から、狐の嫁入、花咲ぢい、もも太ろう、文福茶釜、金平、かちかち山、それに文字はないが舌切のじいさんである。舳先には青鬼が立ち、宝の字を抜いた帆には桃が飾られ、海には蟹、空には雀が見られる。

- Comments

- 位置づけ

- 「赤本」以来、昔話は草双紙や豆本でもくり返し取り上げられ、江戸期の子ども

読み物文化として定着していったが、この絵双六は昔話の定着ぶりを示す

貴重な資料である。

- 讃・画中文字

- 昔咄赤本寿語禄

(むかしばなしあかほんすごろく)

*振り出しと上がりを除き下段右より上段への順に項目名のみ翻字。

【一段目】

○ふりだし・むかし あつたとさ

一つふれば桃太郎

二つふれば花咲爺

三つふれば狐の娵入

(昔はなし)

四つふれば文ぶく

五つふれば舌切雀

六つふればかち 山

○けんどん

○きんぴら

○舌切雀

○玉子のつぶて

【二段目】

○化物たいぢ

○花咲爺

○猿蟹合戦

○お宿はどこだ

【三段目】

○枯木に花

○文福茶釜

○桃太郎

○見あひ

○かちかち山

○はちのやり先

【四段目】

○古銕買(ふるかねがい)

○結納

○千人伐(せんにんぎり)

○たん生(誕生*桃太郎の)

○かるいたづら

○爺のなげき

【五段目】

○門やぶれ

○どやされ

○釜まはし

○おもいつゞら

○大やけど

○大道臼

【六段目】

○御褒美

○茂林寺の什物

○こんれい(*狐の婚礼)

○黍団子

○供ぞろひ

○つちぶね

【七段目】

○子孫長久

○宝の嶋いり

○上り・是で市がさかへた、目出たし 。

(小泉吉永氏翻刻)

- 自由記入欄

- 遊び方 「飛び双六」

- 史料分類

- 絵画