武蔵坊弁慶・源義経

天保弘化頃 (1830-1848)

- 資料名1

- 武蔵坊弁慶・源義経

- 史料名1よみ

- むさしぼうべんけい・みなもとのよしつね

- 史料名Roma1

- musashiboubenkeiminamotonoyoshitsune

- 絵師・著者名

- 玉蘭斎 貞秀(歌川 貞秀)

- Creator

- 落款等備考

- 玉蘭斎 貞秀画

- 板元・製作者

- 山本屋 平吉(山久)

- 制作年和暦

- 天保弘化頃

- 制作年西暦

- 1830-1848

- 書誌解題

- 資料名1

- 武蔵坊弁慶・源義経

- 資料名2

- 史料名1よみ

- むさしぼうべんけい・みなもとのよしつね

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- musashiboubenkeiminamotonoyoshitsune

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 武蔵坊弁慶・源義経 <安宅関>

- 絵師・著者名

- 玉蘭斎 貞秀(歌川 貞秀)

- 絵師・著作者名よみ

- さだひで (ぎょくらんさい さだひで/うたがわ さだひで)

- Creator

- 管理No.

- 00000273

- 管理No.枝番号

- 000

- 落款等備考

- 玉蘭斎 貞秀画

- 板元・製作者

- 山本屋 平吉(山久)

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 天保弘化頃

- 制作年西暦

- 1830-1848

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判3枚続

- 印章の有無

- 名主 版元

- 印章内容

- 名主:村松

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- 子ども物語絵

- 内容2

- 武者絵

- 内容3

- 安宅関 英雄豪傑 武蔵坊弁慶 源義経 子ども 童

- テーマ

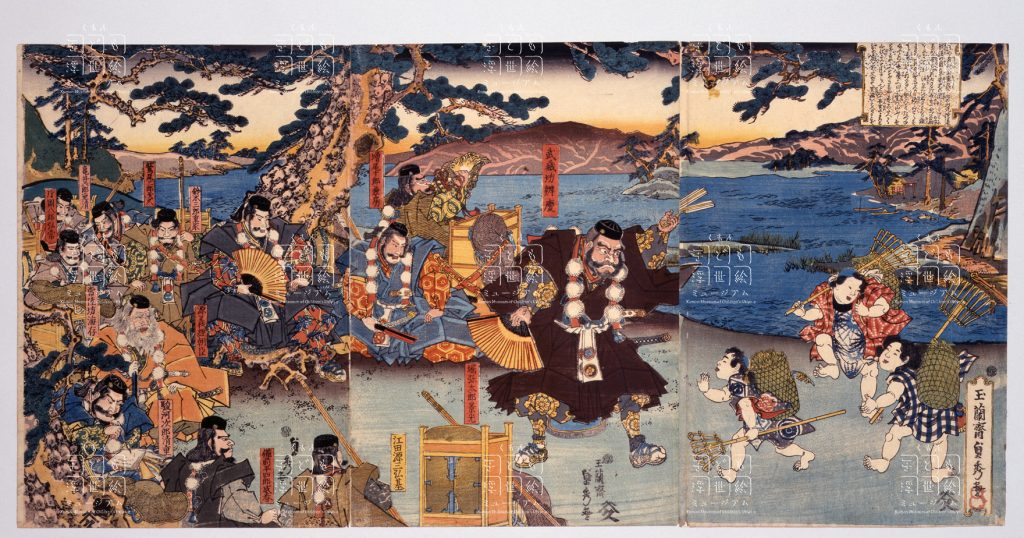

- 義経の北国落ちで、安宅の関にかかる前段の場面である。奥州に脱出するため北陸路をたどり、加賀の国・安宅の関に近づいた山伏姿の義経一行から、弁慶が出て、松葉かきの子どもたちに「この関は山伏を通すか?」たずねている。「通し申す」との答えを得て、ほうびに扇を与え、関所へと向かう。

- 具体物

- 右3人が松葉かきの子どもで、松葉をかく熊手を持ち、かごを背負っている。中央に立っているのが弁慶で、左手の扇を子どもたちに与えようとしている。左手の松の根元に扇を手に座る人物が義経。その右に義房、左に海存(尊)がいる。義経一行は全員山伏姿で、頭巾(ときん)をかぶり、胸に結袈裟(ゆいげさ)をかけ、笈(おい)を背負い金剛杖を持っている。ほら貝を吹く者や、筆を走らせる者もいる。舞台は砂浜に松林が続く、美しい加賀の海辺である。

- Comments

- 位置づけ

- 義経一代記でも子どものからむ場面は珍しく、また子どもによる松葉かきの風俗もよく描かれている。幕末の人気絵師貞秀だけに、厳めしい山伏姿の一行と無邪気な子どもがよく対比され、背景の松と海浜の描写も見事である。

- 讃・画中文字

- 武蔵坊弁慶・源義経

源の義経公、奥州下向の時、北陸道・越後の国なる安宅の関にかゝりけるに、草かる童のむれゐけるに弁慶心づき、扇を三本とり出し、「汝らにたづぬることあり。誠をいはゞ、これを得させん。もし偽らば、とらすまじ」。童は、只よねんなく「何ごとをたづね給ふ」といふ。弁慶、又曰。「此関は山ぶしをとほすや、又とほさすや」。童こたへて「山伏をばとほし申す也」といふ。弁慶よろこび、かの扇をあたへ、やがて関路をこへけるとぞ。

(小泉吉永氏翻刻)

- 自由記入欄

- 公文教育研究会は右面の版下も所蔵しており、貴重。

- 史料分類

- 絵画