稚遊五節句之内 青陽

[天保10年頃]

- 資料名1

- 稚遊五節句之内 青陽

- 史料名1よみ

- おさなあそびごせっくのうち せいよう : 1がつ

- 史料名Roma1

- osanaasobigosekkunouchiseiyougatsu

- 絵師・著者名

- 歌川 國芳(歌川 国芳)

- Creator

- 落款等備考

- 一勇斎 國芳画

- 板元・製作者

- 若狭屋与市

- 制作年和暦

- [天保10年頃]

- 制作年西暦

- 書誌解題

- 資料名1

- 稚遊五節句之内 青陽

- 資料名2

- 史料名1よみ

- おさなあそびごせっくのうち せいよう : 1がつ

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- osanaasobigosekkunouchiseiyougatsu

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 稚遊五節句之内

- 絵師・著者名

- 歌川 國芳(歌川 国芳)

- 絵師・著作者名よみ

- ウタガワ クニヨシ

- Creator

- 管理No.

- 00000275

- 管理No.枝番号

- 003

- 落款等備考

- 一勇斎 國芳画

- 板元・製作者

- 若狭屋与市

- 彫摺師

- 制作年和暦

- [天保10年頃]

- 制作年西暦

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判

- 印章の有無

- 版元

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- 子ども絵

- 内容2

- 遊戯画 年中行事絵(五節句)

- 内容3

- 子ども(少年) 漫才 正月

- テーマ

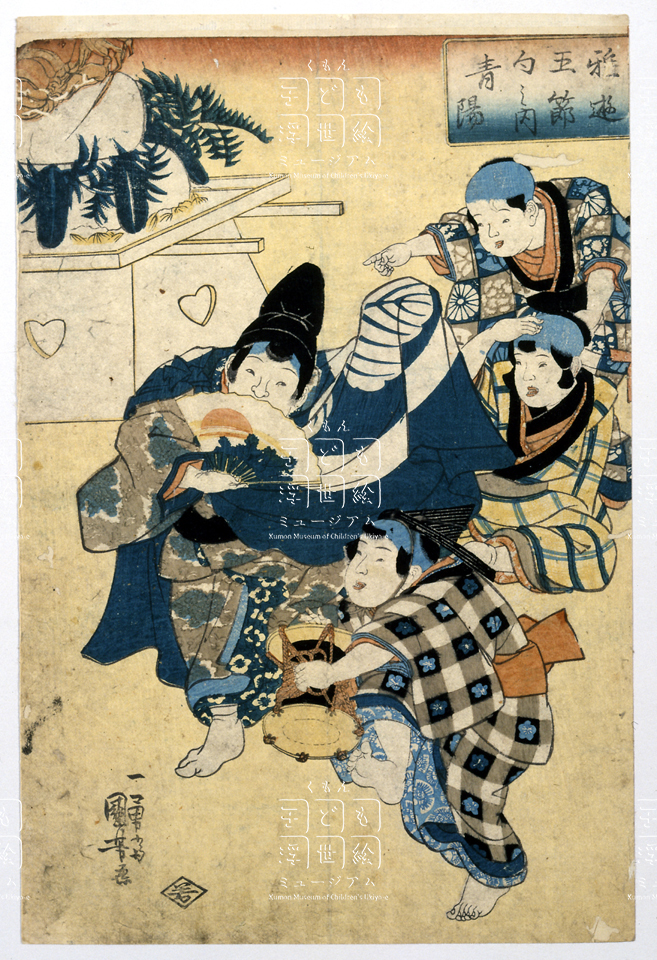

- 五節供と子どもをテーマにした五枚揃いのシリーズである。江戸時代に公式の式日(祝日)として五節供が定められ、特に上巳(3月3日)と端午(5月5日)は女子・男子の健やかな成長を願う子どもの祝日となった。また、五節供は上長の家に祝賀に行く日とされ、子どもたちも寺子屋やお稽古事の師匠の家に挨拶に伺った後に、祝日を楽しんだ。節句とも書く。

- 具体物

- これは五節供最初の人日(1月7日)だが、鏡餅の前で三河万歳を演じる子どもと見物する子どもを描いている。江戸の正月には三河出身の太夫が才蔵を連れて家々を回り、祝言を述べ歌い舞った。左の烏帽子(えぼうし)に素袍(襖)姿(すおうすがた)で、手に日の出の扇子を持つのが太夫、右で鼓を打つのが才蔵である。鏡餅にはヒゲの長い伊勢エビ・ゆずり葉・裏白など長寿と一家繁栄の飾り物をつけている。子どもがごっこ遊びで三河万歳をしても、衣装まで用意することは無理で、これは一種の見立絵。

- Comments

- 位置づけ

- 五節供は、江戸初期には武家中心の行事であったが、次第に町人にも広がり、さらに子どもにとって楽しい祝日になっていった、五節供の浮世絵からも子宝思想や子どもの健やかな成長を願う江戸の人々の気持ちが読み取れる。絵師の国芳は、武者絵で知られる江戸後期の人気絵師だが、狂画や子ども絵にも数多くの名品を残している。

- 讃・画中文字

- 自由記入欄

- ・五節供の揃物は数多く作られており、国芳には「子供遊五節供」などもあるが、このシリーズはのびやかに五節供を楽しむ子どもたちを色彩豊かに大きく描いており、五節供の代表作であるとともに、国芳の子ども絵の傑作といえよう。 ・同じ作品を重複して収集したのは、五枚揃はなかなか入手できなかったためである。 ・このシリーズの解説は、以下の作品は「具体物」の項目のみとする。 ・五節供の人日は、本来は七種がゆを食べて邪気を払い、一年の豊作・平穏を願う日である。 ・柳田国男は、節供の供は供するもの、すなわち食物で、人々が同じ飲食を同じ場でたまわることを指し、節句でなく、節供と表記すべきと論じている。

- 史料分類

- 絵画