風流八景/風流八〓 唐崎夜雨

寛政3~天保13年頃 (1804-1830)

- 資料名1

- 風流八景/風流八〓 唐崎夜雨

- 史料名1よみ

- ふうりゅうはっけい からさきやう

- 史料名Roma1

- huuryuuhakkeikarasakiyau

- 絵師・著者名

- 菊川 英山

- Creator

- KIKUKAWA Eizan

- 落款等備考

- 英山筆

- 板元・製作者

- @

- 制作年和暦

- 寛政3~天保13年頃

- 制作年西暦

- 1804-1830

- 書誌解題

- 資料名1

- 風流八景/風流八〓 唐崎夜雨

- 資料名2

- 史料名1よみ

- ふうりゅうはっけい からさきやう

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- huuryuuhakkeikarasakiyau

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 風流八景

- 絵師・著者名

- 菊川 英山

- 絵師・著作者名よみ

- えいざん (きくかわ えいざん)

- Creator

- KIKUKAWA Eizan

- 管理No.

- 00000285

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 英山筆

- 板元・製作者

- @

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 寛政3~天保13年頃

- 制作年西暦

- 1804-1830

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判

- 印章の有無

- 極 版元

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- 子ども絵・こま絵

- 内容2

- 母子絵

- 内容3

- 母と子(幼児) 育児(遊び) 影絵・唐崎夜雨

- テーマ

- 風流八景 唐崎夜雨 英山筆

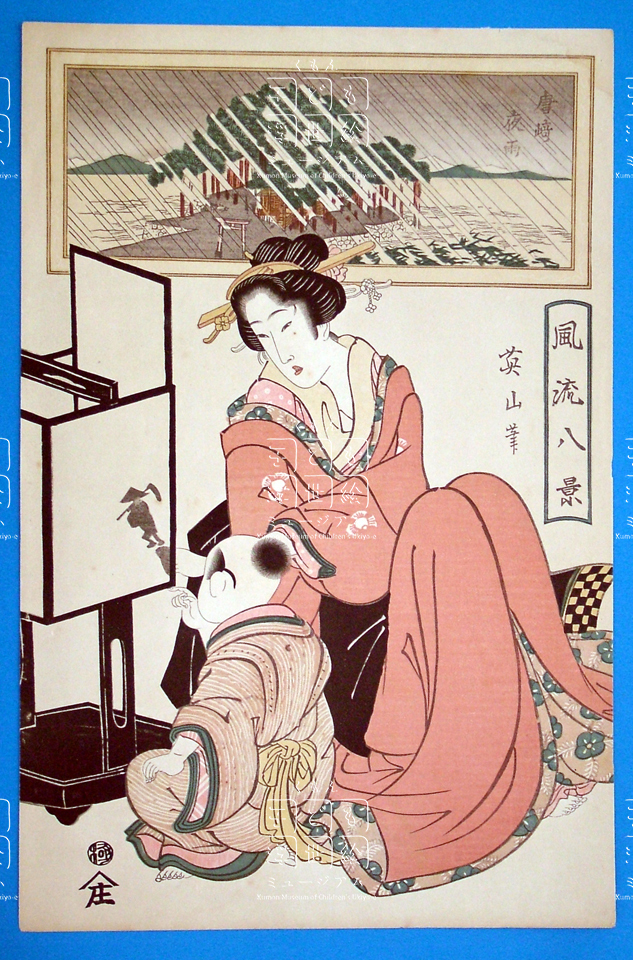

中国の瀟相八景になぞらえて名所八景が数多く作られたが、その代表例が近江八景で、これはその一つ「唐崎夜雨」・こま絵「唐崎の一つ松にそそぐ夜雨」に影絵を楽しむ母子を大きく配した母子絵である。

(別解)

近江八景をこま絵で扱い、それに関連づけて美人を配している。これは八景のうちの「唐崎夜雨」で、影絵遊びをしている母と子が映しているのは、雨中の農夫である。

- 具体物

- 母と子は行燈で影絵遊びをしているが、これは両手と指で形を写す手影絵でなく、厚紙を切り抜いて作った人形を使う「切り抜き影絵」である。母は手前の障子を押し上げ、下から人形をさし入れて、子どもに面した障子に人形を写している。その人形が雨中の農作業を終え、菅笠に、肩に鍬をかついだ農夫で、夜雨と関連づけている。子どもは3、4才で着物には肩揚げの縫い目がある。母の小袖には縁起のよい福良雀が見られる。

(別解)

こま絵は、琵琶湖岸の景勝地唐崎の夜雨である。本絵は、影景遊びを楽しむ母と子で、行燈の障子を1枚持ち上げ、そこから母が手を入れ菅笠をかぶりみのを着て鍬をかつぐ農夫を映している。農夫は菅笠とみので雨中での畑仕事を終えて帰路につく姿だ。母の袖には、福良雀が白く染め抜いてある。子の身には縫い上げの糸目が見える。

- Comments

- 位置づけ

- 近江八景にちなんだ母子絵の一つ。「風流八景」と題するシリーズでは、初代豊国のものが知られている。英山には「風流東都八景」もあり、「洲崎之汐干」では、母の持つポッピンをほしがる子どもを描いている。

(別解)

母と子の夜の室内遊びの様子とともに、詩歌の題材としての近江八景の普及ぶりがうかがえる。

- 讃・画中文字

- 風流八景 唐崎夜雨 英山筆

(中城正堯氏翻刻)

- 自由記入欄

- 近江八景とは1勢多(勢田)夕照 2石山秋月 3栗津晴嵐 4唐崎夜雨 5比良暮雪 6堅田落雁

7矢橋帰帆 8三井晩鐘をさす。

(別解)

同じ「風流八景」の揃物では、豊国の作品が知られる。

- 史料分類

- 絵画