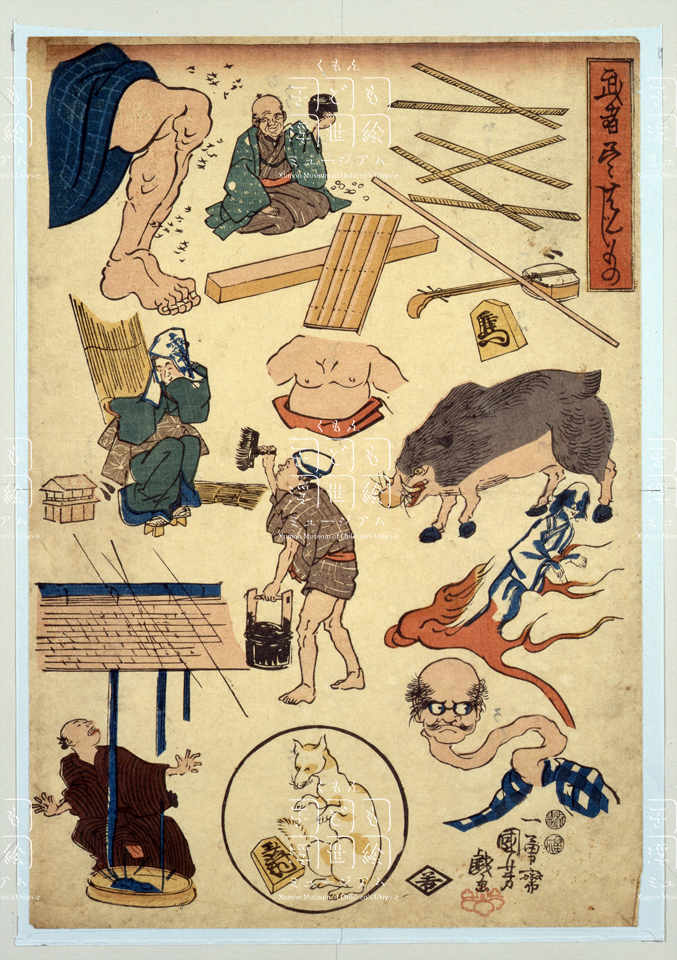

武者尽 はんじもの

嘉永頃 (1847-1852)

- 資料名1

- 武者尽 はんじもの

- 史料名1よみ

- むしゃづくし はんじもの

- 史料名Roma1

- mushazukushihanjimono

- 絵師・著者名

- 一勇斎 國芳(歌川 国芳)

- Creator

- 落款等備考

- 一勇斎 國芳戯画

- 板元・製作者

- 若狭屋与市

- 制作年和暦

- 嘉永頃

- 制作年西暦

- 1847-1852

- 書誌解題

- 資料名1

- 武者尽 はんじもの

- 資料名2

- 史料名1よみ

- むしゃづくし はんじもの

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- mushazukushihanjimono

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 武者尽はんじもの

- 絵師・著者名

- 一勇斎 國芳(歌川 国芳)

- 絵師・著作者名よみ

- くによし (いちゆうさい くによし/うたがわ くによし)

- Creator

- 管理No.

- 00000331

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 一勇斎 國芳戯画

- 板元・製作者

- 若狭屋与市

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 嘉永頃

- 制作年西暦

- 1847-1852

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判

- 印章の有無

- 名主2 版元

- 印章内容

- 名主:村松・福田

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- おもちゃ絵

- 内容2

- 判じ絵

- 内容3

- 武者 頓知

- テーマ

- 判じ物は判じ絵ともいい、いわば「目で見るなぞなぞ」で人名・事物・地名などを、それとは直接関係ない絵や文字から推測して、読み当てる知的遊戯である。ここでは、すべて武者の名前だが、画面には武者につながる事物はなく、物品・人物の組み合わせから、武者名を読み解く設問になっている。

- 具体物

- 右上:武蔵坊弁弁慶〈定規=「さし」が六本→む・さし、棒→ぼう、三味線に濁点→べん、桂馬の駒→けい)

右下:猪俣小平六(猪の股に小幡小平次→いの・また・こへい、ろくろ首→ろく)

中上:曽我五郎時致(碁を持つ老人→ご・ろう、戸→と、木→き、胸→むね)

中下:渋谷金王丸(渋塗りをする男→しぶや、狐→こん、王将の駒→おう、丸→まる)

左上:足利尊氏(足に蚊→あし・かが、夜鷹→たか、家に濁点→うぢ)

左下:平宗盛(平の棟が雨漏り→たいらの・むね・もり)

- Comments

- 位置づけ

- 判じ物・判じ絵は、版本や浮世絵に早くから見られるが、大判錦絵に「物尽し判じ物」として登場するのは弘化・嘉永頃からで、幕末・明治にかけて大流行をする。歌川派の国芳・芳幾・重宣・芳藤等が活躍するが、この作品は武者絵で知られる国芳の作であり、判じ絵でも武者は国芳の作品が好まれたことが伺える。現代人には判読が困難であるが、江戸の人々は大人も子どももこの謎解きにチャレンジして楽しんだようだ。

- 讃・画中文字

- 自由記入欄

- 史料分類

- 絵画