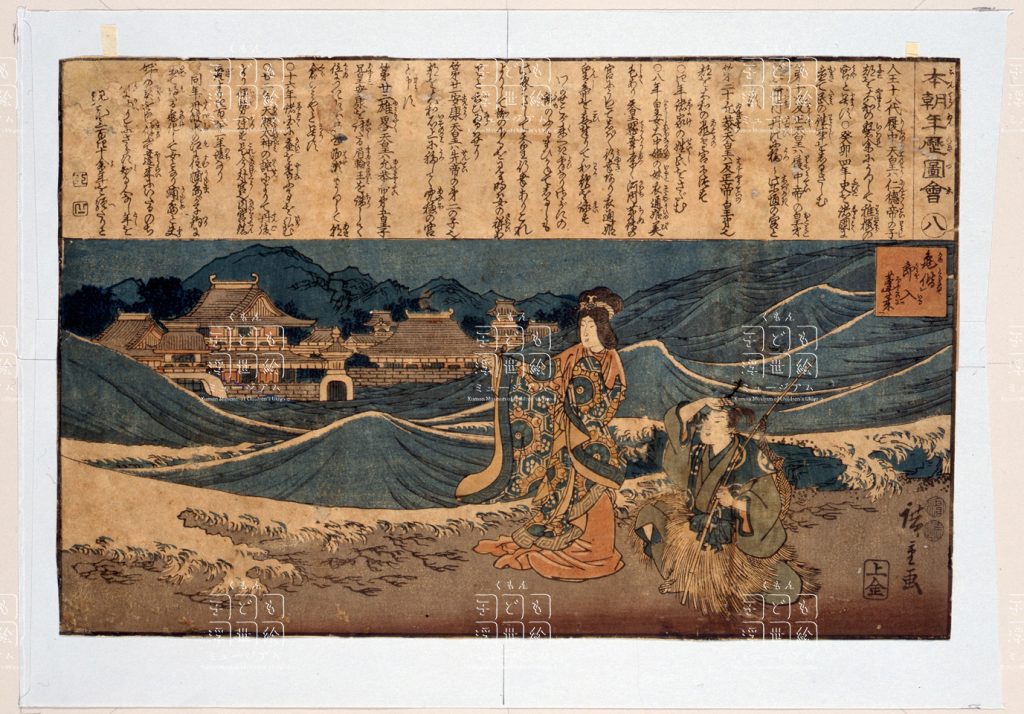

本朝年歴図絵 八 亀偕郎入蓬莱

嘉永頃 (1848-1854)

- 資料名1

- 本朝年歴図絵 八 亀偕郎入蓬莱

- 史料名1よみ

- ほんちょうねんれきずえ 08 かめろうをともないてほうらいにいたる

- 史料名Roma1

- honchounenrekizue08 kamerouwotomonaitehourainiitaru

- 絵師・著者名

- 廣重(歌川 広重)

- Creator

- 落款等備考

- 廣重画

- 板元・製作者

- 上金

- 制作年和暦

- 嘉永頃

- 制作年西暦

- 1848-1854

- 書誌解題

- 資料名1

- 本朝年歴図絵 八 亀偕郎入蓬莱

- 資料名2

- 史料名1よみ

- ほんちょうねんれきずえ 08 かめろうをともないてほうらいにいたる

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- honchounenrekizue08 kamerouwotomonaitehourainiitaru

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 本朝年歴図絵

- 絵師・著者名

- 廣重(歌川 広重)

- 絵師・著作者名よみ

- ひろしげ (うたがわ ひろしげ)

- Creator

- 管理No.

- 00000377

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 廣重画

- 板元・製作者

- 上金

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 嘉永頃

- 制作年西暦

- 1848-1854

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判(横)

- 印章の有無

- 名主2 版元

- 印章内容

- 名主:濱・*

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- 物語絵

- 内容2

- 昔話 おとぎ話

- 内容3

- 浦島

- テーマ

- 「本朝年暦図会」は広重晩年の作で、「日本書紀」によりながら古代の各天皇の時代ごとに、主な出来事を画面の上部に記し、下部には出来事の一つを描写してある。これは、雄略22年の頃にある「丹波水の江に住む浦島の釣った亀が女となり、夫婦の契をなして蓬莱にいたる・・・・」の場面である。江戸時代には、助けられた亀の動物報恩を中心に、さまざまな浦島伝説が各地に広がる。この図には「亀 偕老入蓬莱」とあり、夫婦が仲良く老いる「偕老」を想定している。

- 具体物

- 中央に亀から化した美女が立ち、その指差す彼方をひざまづいた漁師姿の浦島が眺めている。浦島は釣り竿を持ち、腰みのを着けている。浜には波が打ち寄せ、波間の彼方には立派な龍宮門や御殿が連なっており、龍宮城である。これから、東海にあって仙人が住む不老不死の霊山・蓬莱山に向かおうとする幸せな二人である。だが、故郷が忘れられず、帰ったため白髪の老人となってしまう。

- Comments

- 位置づけ

- 浦島太郎の伝説にはさまざまなタイプがあるが、これは「日本書紀」にある古くからの話で、中国の蓬莱伝説を反映している。絵師が歌川広重でもあり、貴重な作品。

- 讃・画中文字

- 本朝年歴図会(八)

人王十八代・履中天皇は、仁徳帝の子。都を大和の磐余(いわれ)にうつして稚桜(わかざくら)の宮と号(もう)す。

○癸卯四年、史(ふひと)を諸国に置きて民の往事をしるさしむ。

第十九・反正天皇は、履中帝の皇弟(おとみこ)都を河内丹比(たじひ)に移し、柴垣の宮とまうす。

第二十・允恭天皇は、反正帝の皇也。都を大和の飛鳥宮に(う)つす。

○四年、諸家の姓氏をさだむ。

○八年、皇女大中姫の妹、衣通姫(そとおりひめ)美色あり。天皇寵幸厚く、河内茅伝(ちぬ)の宮にうつしてしば 行幸(みゆき)あり。衣通姫、皇帝(くんし)を恋奉りて和歌を詠す。

わがせこが来へき宵なりさゝがにの (→以下自由記述欄へ)

蜘のふるまひかねてしるとも

此夜はたして天皇行幸あり。これよりして蜘の下るを見る時は女の祥(さいわい)ありと云ひ習はせり。

第廿一・安康天皇は、先帝の第二の子也。都を大和石上(いそのかみ)に移して穴穂(あなほ)の宮と申す。

第廿三・雄略天皇は、允恭帝第五皇子、兄皇(あにみこ)安康を対(しいし)たる。眉輪王(まゆわのきみ)を誅して位につき□□都を泊瀬(はせ)にうつして朝倉のみやと号す。

○十六年、諸国に蚕を養ふ事を弘む。

○廿二年、雨照太神(あまてらすおんがみ)の託(たくせん=託宣)によりて、丹後より伊勢へ迂(うつ)す。是、今外宮也。内宮、鎮座より四百八十一年後なり。

○同年丹波水の江に住(すむ)、浦島が子、釣に出て得たる亀、化して女となり、浦島と夫婦の契をなし、伴ふて蓬莱にいたる。のち、□□に帰りしに、さらに知る人なし。年を□□□三百四十余年を経たりと。

(小泉吉永氏翻刻)

- 自由記入欄

- 史料分類

- 絵画