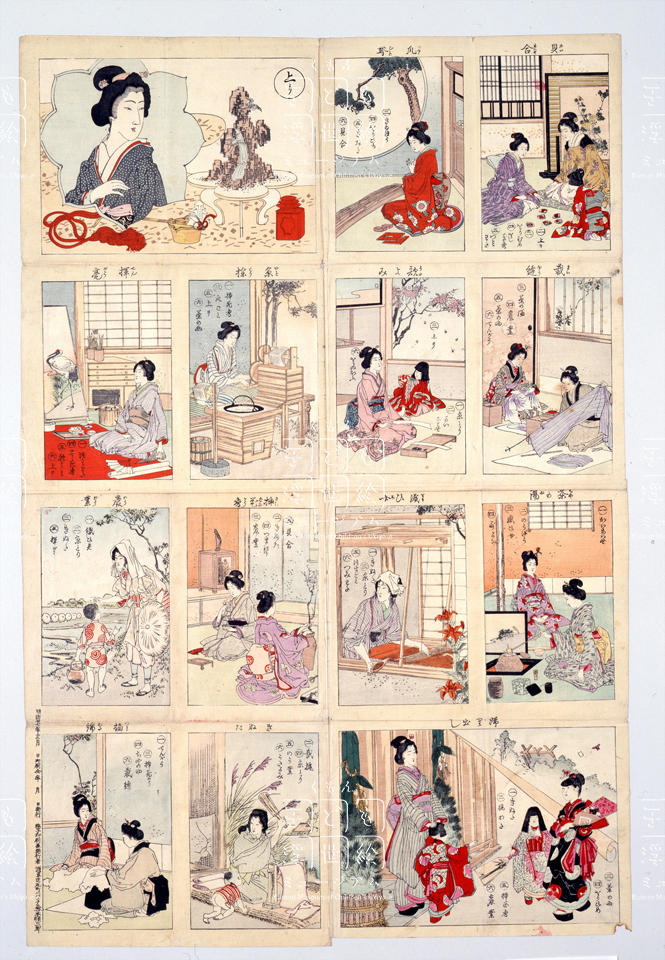

女礼式双六

明治27年 (1894)

- 資料名1

- 女礼式双六

- 史料名1よみ

- おんなれいしき すごろく

- 史料名Roma1

- onnareishikisugoroku

- 絵師・著者名

- 未詳

- Creator

- 落款等備考

- 板元・製作者

- *

- 制作年和暦

- 明治27年

- 制作年西暦

- 1894

- 書誌解題

- 資料名1

- 女礼式双六

- 資料名2

- 史料名1よみ

- おんなれいしき すごろく

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- onnareishikisugoroku

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 女礼式双六

- 絵師・著者名

- 未詳

- 絵師・著作者名よみ

- Creator

- 管理No.

- 00000424

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 板元・製作者

- *

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明治27年

- 制作年西暦

- 1894

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- *

- 印章の有無

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵 近代版画

- 種別2

- 錦絵 木版画

- 種別3

- ゲーム

- 内容1

- おもちゃ絵

- 内容2

- ゲーム

- 内容3

- 双六 女子 女性 生涯 稽古事

- テーマ

- 上流階級だけでなく、また未婚女性だけでもなく、家庭での女性のあるべき姿をテーマとしている。江戸時代の「教訓いろは歌絵抄」(345)に「月も花もめでて家をもおさめつつ雪や蛍の学びをもせよ」を受け継いだ内容で、さまざまな家事、家業をしっかりこなしながら、風流も楽しむことを教えている。

- 具体物

- 「ふり出し」は、正月の女子の楽しみの羽根つきだが、門松とともに遠景には神社が描かれているところが明治らしい。「上り」は婚礼を象徴する三三九度の柄杓と杯、長寿の象徴、寿山石が美人に添えてある。枡目の題材は家事、家業がきぬた打ち、摘綿(真綿のばし)、機織、農業、裁縫、糸とり(糸くり)であり、教養、けいこ事が茶の湯、和歌、書画、見合せ、琴である。身分制度がなくなり、没落士族の子女が芸事で身を立てるなどの世相もうかがえる。

- Comments

- 位置づけ

- 明治らしい女性像を反映している。

- 讃・画中文字

- 上り 爪琴 見合

揮毫 糸操 歌よみ 裁縫

農業 挿花 織ひ女 茶の湯

摘綿 きぬた ふり出し

- 自由記入欄

- 遊び方「飛び双六」

- 史料分類

- 絵画