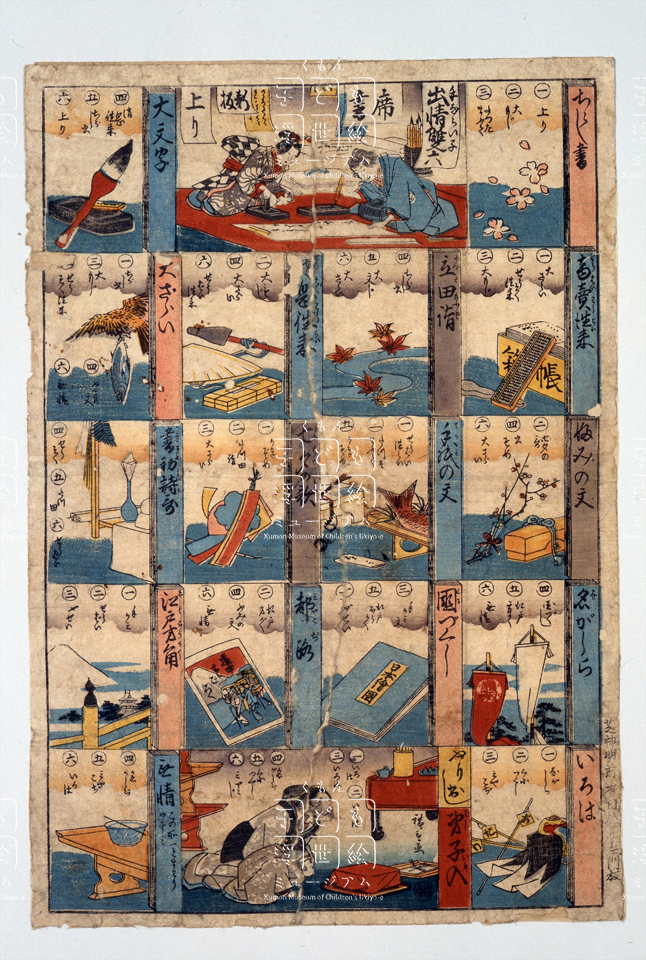

手ならい子出情双六:手ならい子 出情雙六

弘化1~2年 (1844-45)

- 資料名1

- 手ならい子出情双六:手ならい子 出情雙六

- 史料名1よみ

- てならいこ しゅっせい すごろく

- 史料名Roma1

- tenaraikoshusseisugoroku

- 絵師・著者名

- 廣重(歌川 広重)

- Creator

- 落款等備考

- 板元・製作者

- 制作年和暦

- 弘化1~2年

- 制作年西暦

- 1844-45

- 書誌解題

- 資料名1

- 手ならい子出情双六:手ならい子 出情雙六

- 資料名2

- 史料名1よみ

- てならいこ しゅっせい すごろく

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- tenaraikoshusseisugoroku

- 史料名Roma2

- Title

- Sugoroku Board Game: Children Practicing Penmanship

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 手ならい子出情双六

- 絵師・著者名

- 廣重(歌川 広重)

- 絵師・著作者名よみ

- ひろしげ (うたがわ ひろしげ)

- Creator

- 管理No.

- 00000623

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 板元・製作者

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 弘化1~2年

- 制作年西暦

- 1844-45

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判

- 印章の有無

- @

- 印章内容

- 名主:田中(単印)

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- おもちゃ絵

- 内容2

- ゲーム 手習絵

- 内容3

- 双六 寺子屋 習字

- テーマ

- 同じ広重の「春興手習出精双六」と同じく、寺子屋の学習内容を中心にまとめてある。

- 具体物

- 「ふり出し」は弟子入りで、母が束脩(入門の礼金)と礼物を差し出して挨拶している。礼物は、師家のための食品の他、先輩寺子のための駄菓子なども用意された。背後の右は師匠の机、左は寺子たちの天神机である。各枡目の題字は折手本の表題のように書いてあり、内容にちなんだ絵が添えてある。「いろは」は、町火消「いろは四十七組」にちなんだ火消の頭巾、「無情」は無精の罰で、線香と茶わんを持ち机に正座させられる。「上り」は席書で、男女仲よく取り組んでいる。学習内容では「ふみの文」「ちらし書」が女子を意識している。

- Comments

- 位置づけ

- 「春興手習出精双六」が好評で、翌年に「新板」として出されたものと思われる。前作と同じ名主一印の時代であり、これは弘化4年か。ただ、広重にしては線描がかたく、風情に欠ける。弟子の作か。

- 讃・画中文字

- ○ふり出し 弟子入

広重画

(一)いろは(二)いろは(三)いろは(四)名がしら(五)くにつくし(六)みやこじ

○いろは

(一)ながしら(二)くにつくし(三)みやこぢ

○無情(無精)

この所、一とまわりやすみ

(四)名がしら(五)みやこぢ(六)いろは

【二段目】

○名がしら

(四)国づくし(五)江戸方がく(六)無情(無精)

○国づくし

(一)ぶせい(三)手かみ文(五)江戸ほうがく

○都路

(二)江戸方がく(四)ふみの文(六)無情(無精)

○江戸方角

(一)手かみ(二)せうばい(三)ぶせい

【三段目】

○ふみの文(二)七夕の歌(四)書そめ(六)大さらい

○手紙の文

(一)せうばい往らい(商売往来)(三)たつたまふで(五)かきぞめ(書初詩歌)

○七夕の歌

(一)かきぞめ(二)たつた詣(三)大さらい

○書初詩歌

(四)せうそく(消息往来)(五)たつ田(竜田詣)(六)せうばい(商売往来)

【四段目】

○商売往来

(一)大さらい(二)せうそく往来(三)大もじ

○立田詣(竜田詣)

(四)ちらし書(五)大文じ(六)大さらい

○消息往来

(二)大もじ(四)大さらい(六)せうばい往来

○大ざらい

(一)ちらし書(三)大もじ(四)ふみの文(五)せうそく往来(六)無情(無精)

【五段目】

○ちらし書

(一)上り(二)大もじ(三)たつたまふて

○大文字

(四)消息往来(五)ちらし書(六)上り

○上り

手ならい子出情(出精)雙六

席書

新板

*本双六は、各項が絵半切の折手本をほぼ一折半開いた格好のデザインになっているのが特徴。多くの項目が学ぶべき往来物の名称であるが、その中で、「ふみの文」「手紙の文」「ちらし書」を区別しているのが興味深い。「ふみの文」は花の枝に巻き付けられているように、艶書(恋文・懸想文)の文章を指し、「手紙の文」が一般の書翰文を指す。また「ちらし書」は近世では女性専用の書法であり、書翰文における散らし方にも種々のバリエーションや作法が生まれた。いずれにしても、当時、広義の書翰文をこのように分類する意識が存し

たのであろう。

(小泉吉永氏翻刻)

- 自由記入欄

- 史料分類

- 絵画