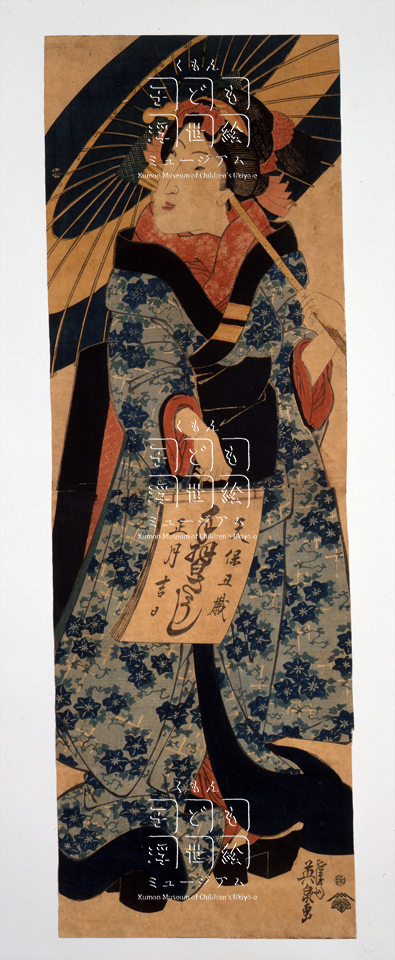

〈手習い草紙を持つ娘〉

天保12年 (1841)

- 資料名1

- 〈手習い草紙を持つ娘〉

- 史料名1よみ

- てならいそうしをもつむすめ

- 史料名Roma1

- 絵師・著者名

- 渓斎 英泉

- Creator

- 落款等備考

- 渓斎英泉画

- 板元・製作者

- 蔦屋重蔵

- 制作年和暦

- 天保12年

- 制作年西暦

- 1841

- 書誌解題

- 資料名1

- 〈手習い草紙を持つ娘〉

- 資料名2

- 史料名1よみ

- てならいそうしをもつむすめ

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 〈手習い草紙を持つ娘〉

- 絵師・著者名

- 渓斎 英泉

- 絵師・著作者名よみ

- えいせん (けいさい えいせん)

- Creator

- 管理No.

- 00000633

- 管理No.枝番号

- 000

- 落款等備考

- 渓斎英泉画

- 板元・製作者

- 蔦屋重蔵

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 天保12年

- 制作年西暦

- 1841

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判竪2枚続

- 印章の有無

- 極 版元

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- 人物画

- 内容2

- 美人

- 内容3

- 学ぶ 手習い 傘 舞踊「手習子」

- テーマ

- 歌舞伎所作事(舞踊)の「手習子」を描いている。踊りは、寺子屋帰りのおませな町娘が、春の野原で道草をくって、傘や手習双紙を手に、蝶と戯れる場面だ。

- 具体物

- 竪二枚の画面いっぱいに踊り子が描かれている。右手の手習い帳には「天保丑歳 手習さうし 正月吉日」とあり、天保12年の正月から使い始めた帳面であることと、画の作成年代が読み取れる。左手では、蛇の目の傘を持っている。花柄の衣装の裾は長くて足下を隠しており、舞踊ならではだ。寺子屋通いの娘とはいえ、もう年頃で色気を感じさせる。

- Comments

- 位置づけ

- 江戸後期には、江戸では娘の寺子屋通いも、おけいこ通いも一般化していた。それを反映した踊であり、浮世絵である。この踊りの人気のあったことがうかがえる。舞台での本格的な踊り場面だ。

- 讃・画中文字

- 自由記入欄

- 題:画中に「手習さうし」とあり、漢字では「手習双紙」ないし「手習草子」で、手習の練習帳だ。しかし、この作品は舞踊の描写であり、舞踊の題名「手習子(てならいこ)」を画の題名にしたい。

同じテーマの作品に、貞房「子供 手ならい双紙」がある。

- 史料分類

- 絵画