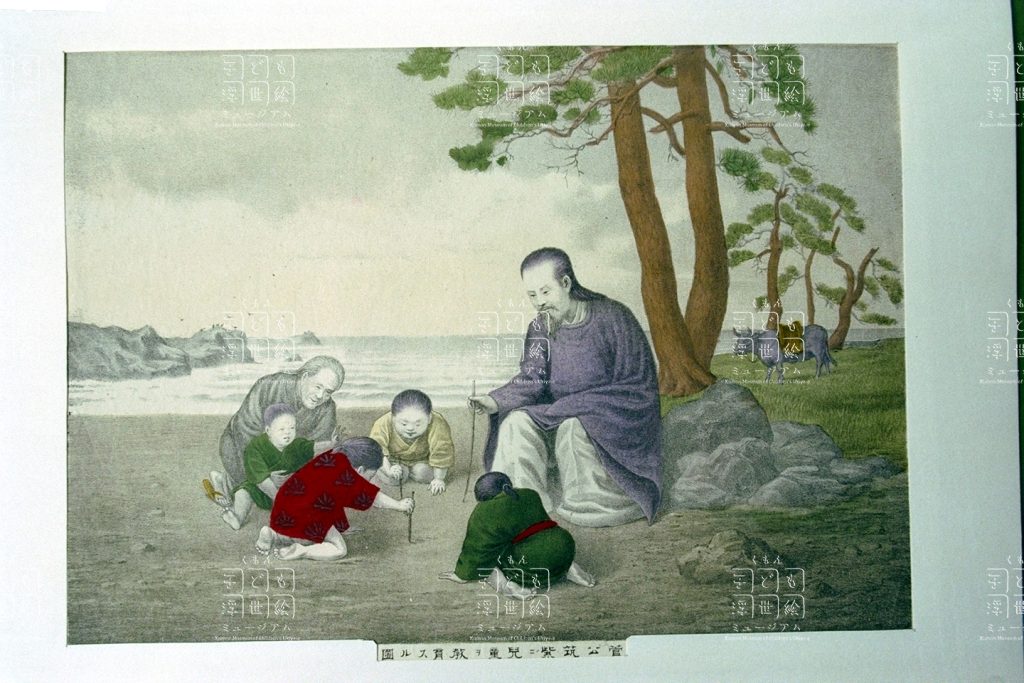

菅公筑紫ニ児童ヲ教育スル図:菅公筑紫ニ兒童ヲ教育スル圖

明治20年 (1887)

- 資料名1

- 菅公筑紫ニ児童ヲ教育スル図:菅公筑紫ニ兒童ヲ教育スル圖

- 史料名1よみ

- かんこうつくしにじどうをきょういくするず

- 史料名Roma1

- kankoutsukushinijidouwokyouikusuruzu

- 絵師・著者名

- 富田 貞

- Creator

- 落款等備考

- 板元・製作者

- 制作年和暦

- 明治20年

- 制作年西暦

- 1887

- 書誌解題

- 資料名1

- 菅公筑紫ニ児童ヲ教育スル図:菅公筑紫ニ兒童ヲ教育スル圖

- 資料名2

- 史料名1よみ

- かんこうつくしにじどうをきょういくするず

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- kankoutsukushinijidouwokyouikusuruzu

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 菅公筑紫ニ児童ヲ教育スル図

- 絵師・著者名

- 富田 貞

- 絵師・著作者名よみ

- さだ (とみた さだ)

- Creator

- 管理No.

- 00000638

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 板元・製作者

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明治20年

- 制作年西暦

- 1887

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- その他

- 印章の有無

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 近代版画

- 種別2

- 石版画

- 種別3

- 内容1

- 人物画 子ども

- 内容2

- 子ども 手習い

- 内容3

- 学ぶ 教える 菅公(菅原道真)

- テーマ

- 明治新政府は、明治5年に「学制」をさだめ、「邑(むら)に不学の戸なく家に不学の人なからしめん」をめざした。これはその方針に基づき、学問の神様として江戸時代から親しまれてきた菅原道真を登場させ、筑紫の海辺の子どもたちが砂浜で手習いに励む姿を描いた教育版画である。しかし、道真が太宰府に左遷された際に、土地の子どもに文字を教えた逸話はなく、東京・湯島天満宮の話では江戸時代に多数描かれた天神像にもこのような場面は見当たらないとのことであった。明治になって、義務教育普及のために創られた場面であろう。

- 具体物

- 冠もかぶらず紫の袍を着た菅公(菅原道真)は浜辺の岩に座り、筆代わりの枝切れで砂浜に文字を書いている。土地の子ども三人が菅公を見習って、枝で字を習っている。爺さんに抱かれた幼児も見習いたいのか、枝を求めて手を伸しているようだ。右背後には松樹と牛が描かれている。梅と並んで、松・牛は天神信仰に欠かせないが、由来は明確でない。牛は、古来農耕儀礼として行われた殺牛が起源ともされる。左背後には、博多湾であろうか海原が広がっている。なお、博多湾は船旅だった菅公の上陸地であるが、太宰府は海辺ではない。

- Comments

- 位置づけ

- 明治ならではの天神像である。江戸時代には、寺子屋に飾られるのは平安貴族の正装であった束帯姿の束帯天神像であり、あとは梅の枝を持つ渡唐天神像であった。この図は、略服の菅公が土地の児童に親しく教える場面である。信仰としての神像画から、歴史的偉人による教育画に変化している。絵画技法としても、陰影法・遠近法を使った西洋的な写実画を、石版印刷してある。画家の富田貞に関しては、不詳である。

- 讃・画中文字

- 自由記入欄

- 史料分類

- 絵画