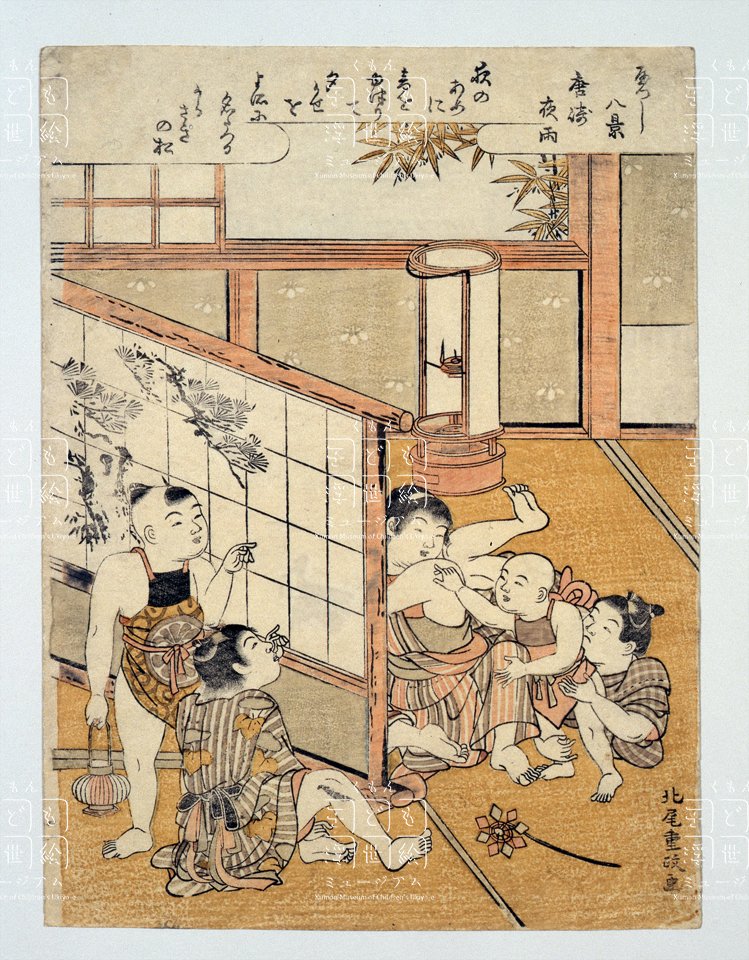

やつし八景唐崎夜雨〈影絵遊び〉

明和 安永頃 (1772-1781)

- 資料名1

- やつし八景唐崎夜雨〈影絵遊び〉

- 史料名1よみ

- やつしはっけいからさきのやう かげえあそび

- 史料名Roma1

- yatsushihakkeikarasakinoyaukageeasobi

- 絵師・著者名

- 北尾 重政

- Creator

- 落款等備考

- 北尾 重政画

- 板元・製作者

- 未詳

- 制作年和暦

- 明和 安永頃

- 制作年西暦

- 1772-1781

- 書誌解題

- 資料名1

- やつし八景唐崎夜雨〈影絵遊び〉

- 資料名2

- 史料名1よみ

- やつしはっけいからさきのやう かげえあそび

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- yatsushihakkeikarasakinoyaukageeasobi

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 子供遊戯図(重政)

- 絵師・著者名

- 北尾 重政

- 絵師・著作者名よみ

- しげまさ (きたお しげまさ)

- Creator

- 管理No.

- 00000687

- 管理No.枝番号

- 002

- 落款等備考

- 北尾 重政画

- 板元・製作者

- 未詳

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明和 安永頃

- 制作年西暦

- 1772-1781

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 中判

- 印章の有無

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 紅摺絵

- 種別3

- 内容1

- 子ども絵

- 内容2

- 遊戯画

- 内容3

- 子ども(少年) 影絵

- テーマ

- 「やつし八景」とあるように、名勝近江八景の名風景を子ども遊びにやつして描いてある。これは「唐崎夜雨」で、夜の老松にちなんで、松の描かれた衝立障子を使って子どもたちが影絵遊びをたのしんでいる。

- 具体物

- 唐崎の松にちなんだ松を描いた衝立障子をはさんで、二組の子どもがいる。手前は見物側で、腰掛けをして提燈をさげて立つ子と座った子が影絵を指で指している。向こう側では、幼児と二人の年長者が腕を曲げ、足をはね上げ、懸命にポーズをとっているが、何の形か不明である。後ろに光源の行燈があり、油皿も見えている。手前には、風車、窓外には竹の葉が見え、上部は雲形で区切って和歌を入れてある。畳や障子描写で分かるように、まだ遠近法が使われていない。

- Comments

- 位置づけ

- 回り灯籠とともに影絵遊びの楽しまれた様子を知ることができる。なお、同時代にはヨーロッパでも影絵は行われ、銅版画が残されている。

- 讃・画中文字

- やつし八景・唐崎夜雨(影絵遊び)

夜のあめに音をゆつりて夕かせを

よそに名たつるからさきの松

北尾重政画

*いわゆる「近江八景」になぞらえた浮世絵で、右の和歌は八景の一つを詠んだ和歌である。本来は八枚で揃いであろう。

子供遊戯図

(小泉吉永氏翻刻)

- 自由記入欄

- ・この揃物では「勢田夕照」(687-002)を公文で所有。

他に知られるのは、「栗津晴風」で栗津神社の祭遊びの子どもが描かれている。

・「やつし絵」は「見立絵」同様に古典文学(物語や詩歌)や古典芸能の世界を借りながら、人物や情景を当世風(江戸風俗)に置き変えたものをさす。「やつし絵」は、特に大人を子ども、貴族を庶民などに、さし変えた場合に多く用いられる。

・「やつし絵」「見立絵」に見られる子ども遊びは、「子ども見立絵」であると同時に江戸期に盛んだった「ごっこ遊び」であり、「遊戯画」である。

- 史料分類

- 絵画