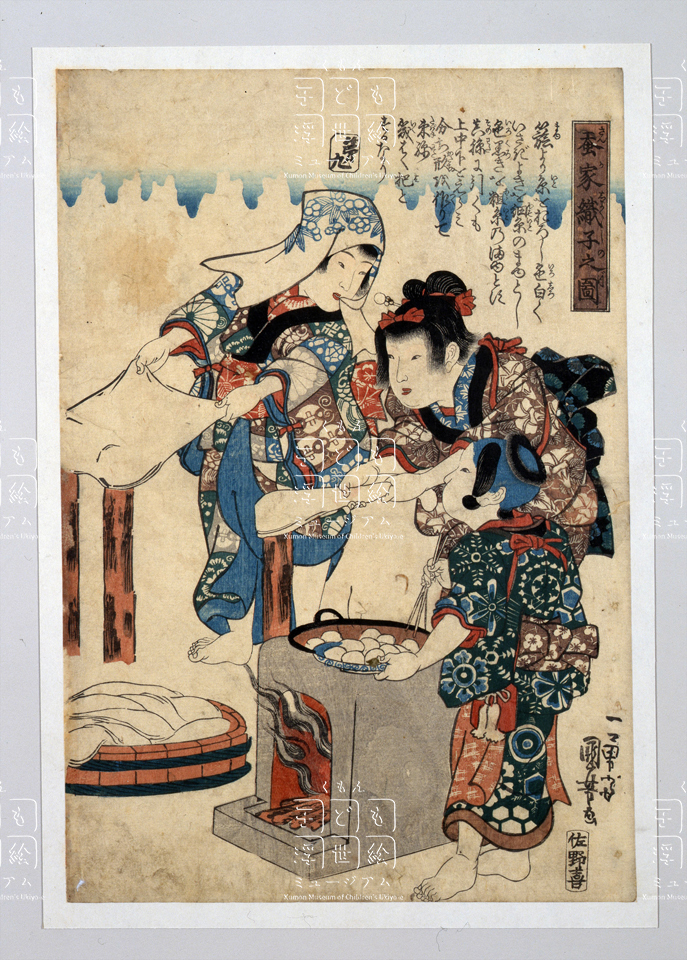

蚕家織子之図 第九〈選別調整〉:蚕家織子之圖

天保頃 (1830-1844)

- 資料名1

- 蚕家織子之図 第九〈選別調整〉:蚕家織子之圖

- 史料名1よみ

- さんかしょくしのず だいく せんべつちょうせい

- 史料名Roma1

- sankashokushinozudaikusenbetsuchousei

- 絵師・著者名

- 一勇斎 國芳(歌川 国芳)

- Creator

- 落款等備考

- 一勇斎國芳画

- 板元・製作者

- 佐野屋喜兵衛(佐野喜)

- 制作年和暦

- 天保頃

- 制作年西暦

- 1830-1844

- 書誌解題

- 資料名1

- 蚕家織子之図 第九〈選別調整〉:蚕家織子之圖

- 資料名2

- 史料名1よみ

- さんかしょくしのず だいく せんべつちょうせい

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- sankashokushinozudaikusenbetsuchousei

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 蚕家織子之図

- 絵師・著者名

- 一勇斎 國芳(歌川 国芳)

- 絵師・著作者名よみ

- くによし (いちゆうさい くによし/うたがわ くによし)

- Creator

- 管理No.

- 00000688

- 管理No.枝番号

- 009

- 落款等備考

- 一勇斎國芳画

- 板元・製作者

- 佐野屋喜兵衛(佐野喜)

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 天保頃

- 制作年西暦

- 1830-1844

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判

- 印章の有無

- 版元

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- 子ども絵

- 内容2

- 日常生活 産業 職業

- 内容3

- おかいこ 養蚕

- テーマ

- *本史料は、養蚕から機織りまでの一連の作業を略述したもので、同様の記事が江戸後期の女子用往来などにも多数見られるが、これらの記事が見え始めたのは、宝永 正徳以降と考えられる。この頃は産業別の往来物が登場し始めた時期で、庶民教育の広がりとともに、教育における職業的知識が重視された結果であろう。

- 具体物

- Comments

- 位置づけ

- 讃・画中文字

- 【第九・選別調整】

蔟より糸をおろし、色白く、いさぎよきを細糸のまゆとし、色黒きを粗糸のまゆとす。其綿に引くも、上中下をえらみ分ち、形を作りて束(たばね)、糸幾はく把とするなり。

一勇斎国芳画 佐野喜

- 自由記入欄

- シリーズ全体讃

蚕家織子(さんかしょくし)之図

【第一・蚕種】

蚕種の紙に産付たるが、春三月中気穀雨前後に生れ出るを「かえる」といふなり。一番、二ばんなどゝ別ち、おしきへいれ、桑の葉をきざみあたふる。是を「黒子」とも「一つずへ」ともいふなり。

一勇斎国芳画 佐野喜

*以下、画工名・板元名は同様につき省略。

【第二・採桑】

蚕煩ひなやむ事有て、桑をしか 食はぬこと四度(たび)有。是を「眠」とも「よどむ」ともいふ。第二度目の休を「高休」とも、「二度居」とも、「たけのやすみ」ともいふ。第三度目の休を「ふなの休」ともいふ。すへて休の時は、桑をあたふる事、其かげんあり。

【第三・稚蚕への給桑】

蚕三度の休の後、桑をくるゝにしたがひ、次第に大きになり、ます 多くなる故に、外(ほか)の竹すだれやうのものにうつし、桑の葉を刻み製するいとまなし。

【第四・蚕の休眠】

蚕、第四度目の休おば「大眠」とも、「にわの休」ともいふなり。追付(おっつけ)、起出(おきいず)べき時をうかゞひ、其用意をなす。

【第五・壮蚕への給桑】

蚕すでに「大眠り起」して、後は桑の葉をくるゝ事前々よりは多きゆゑ、桑の葉を採(とり)せいするにいとまなく、いそがしき。

【第六・営繭(上蔟))

蚕まゆを作る時を「はい子」といふ。広きふたの類に椎・柴などの物を置て、わらをおゝひにして、まゆを張すなり。四、五日もして後、まゆを一つづゝもぎはなして取なり。

【第七・羽化・産卵】

蚕種を取事は、蔟(まゆ)はるものより、取時、形のよき蚕をえらんで糸にてくゝり、釣置ば、蛾の蝶になり出る。牝牡(めお)を一つにしておけば、だん 子を産つける也。これを「うわ子」といふ。

【第八・糸くり】

生まゆを塩にひたす事あり。大き成つぼの内底に竹のすを入、其上に桐の葉を敷、又、其うへにまゆを敷ならべ、又、その上桐のはを敷て、塩をふりかけて、よくふたをして上を泥にてぬりふさぎ、七日にして取出し、釜に入て、わくにかけて糸にくり取なり。

【第九・選別調整】

蔟より糸をおろし、色白く、いさぎよきを細糸のまゆとし、色黒きを粗糸のまゆとす。其綿に引くも、上中下をえらみ分ち、形を作りて束(たばね)、糸幾はく把とするなり。

【第十・機織り】★

蚕の神を祭る事、日本(ひのもと)の古(いに)しへを考がふれば、斬過突智(かぐつち=軻遇突智神(かぐつちのかみ))、埴山姫(はにやまひめ)に逢て、稚彦霊(わかひこび)を産。此神の頭に蚕と桑となれりと、『神代巻』に見へたれば、本朝にては稚彦霊を祭るべきものか。又、第廿二代雄略天皇の御后みつから養蚕(こがい)し給ふ事、『日本紀』に見へたり。唐土(もろこし)にては黄帝の后・西陵氏を始とする事、『通鑑』に出せり。

- 史料分類

- 絵画