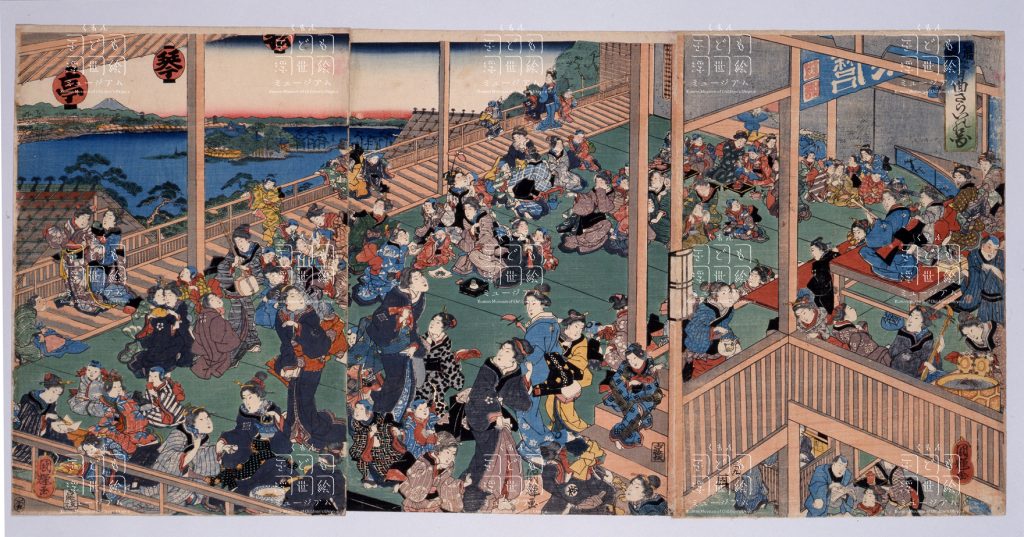

湯島 音曲さらいの図

安政5年 (1858)

- 資料名1

- 湯島 音曲さらいの図

- 史料名1よみ

- ゆしまおんぎょくさらいのず

- 史料名Roma1

- yushima ongyokusarainozu

- 絵師・著者名

- 國輝(歌川 国輝)

- Creator

- 落款等備考

- 國輝画

- 板元・製作者

- *

- 制作年和暦

- 安政5年

- 制作年西暦

- 1858

- 書誌解題

- 資料名1

- 湯島 音曲さらいの図

- 資料名2

- 史料名1よみ

- ゆしまおんぎょくさらいのず

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- yushima ongyokusarainozu

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 湯島 音曲さらいの図

- 絵師・著者名

- 國輝(歌川 国輝)

- 絵師・著作者名よみ

- くにてる (うたがわ くにてる)

- Creator

- 管理No.

- 00000693

- 管理No.枝番号

- 000

- 落款等備考

- 國輝画

- 板元・製作者

- *

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 安政5年

- 制作年西暦

- 1858

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判3枚続

- 印章の有無

- 年月 板元

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- 子ども絵

- 内容2

- 手習い

- 内容3

- 音曲

- テーマ

- 音曲さらいとは、三味線や琴など邦楽の師匠が、日常教えた芸を、日を定めて演じさせる会で「さらえ」とか「おさらい」ともいう。なぜ音曲稽古が盛んだったか、江戸後期の風俗百科『守貞漫稿』には、「江戸の子は一芸に習熟し、それをもって武家に仕えないと良縁に恵まれない」と述べてある。これは音曲師匠の弟子達による、いわば成果発表会でり、その賑わいぶりがよく表現されている。

- 具体物

- ここは、上野不忍池を見下ろす湯島の料亭「松琴亭」の大広間である。右手に緋毛氈(ヒモウセン=フェルト)を敷いた演台があり、4人が浄瑠璃なのか演じており、手前の一人は三味線を手にしている。そばには、ご祝儀(しゅうぎ)の菓子折を持つ男がいる。演台の前方では、家族連れが膳を囲んでお茶菓子を食べながら、見物している。左手では、ちょうちょの玩具で遊んだり、浮世絵を眺めたりする親子もいる。手前では、次の出番の子どもたちの面倒を師匠が見ているようだ。左の縁側では、娘の髪を整える母がいる。上部には「松琴亭」の軒提灯が下がっている。右下には階下が見えており、ここは二階だ。また演台を置いた上段に上る階段も見えている。この松琴亭は、斎藤月岑(さいとうげっしん)著『東都歳事記』にも挿絵入りで紹介されている。

- Comments

- 位置づけ

- 江戸後期に音曲けいこ、およびその「さらい」がいかに盛んであったかを、具体的に示す貴重な作品である。会場が実在した湯島の松琴亭であることも分かり、資料性が高い。母のわが子への注力ぶりも、よくうかがえる。

- 讃・画中文字

- 自由記入欄

- 史料分類

- 絵画