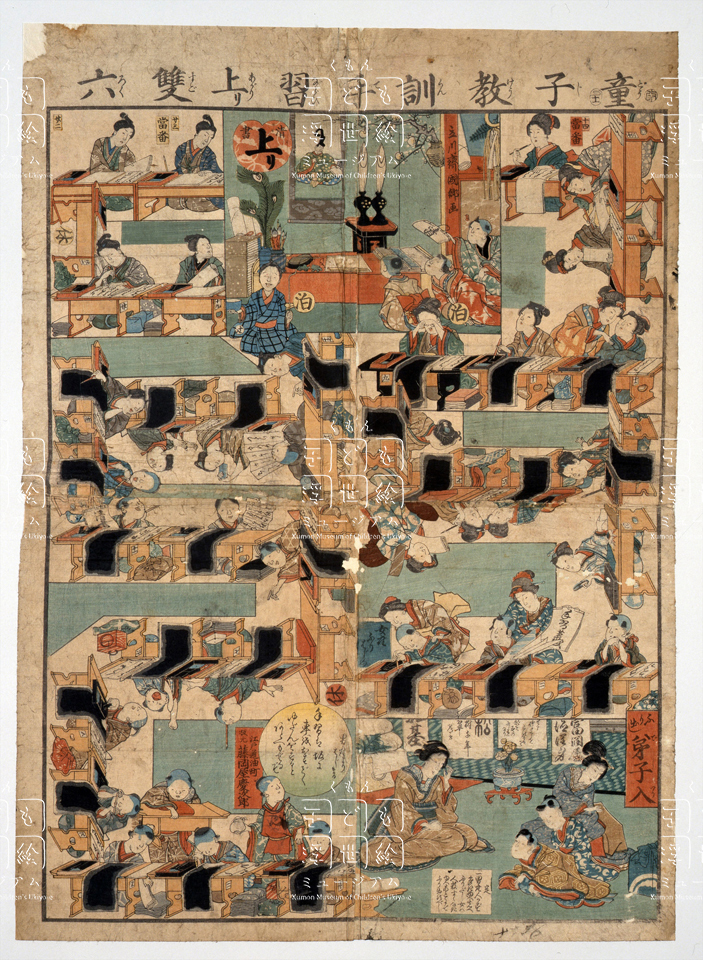

童子教訓手習上り双六:童子教訓手習上雙六

安政4年 (1857)

- 資料名1

- 童子教訓手習上り双六:童子教訓手習上雙六

- 史料名1よみ

- どうじきょうくん てならい あがり すごろく

- 史料名Roma1

- doujikyoukuntenaraiagarisugoroku

- 絵師・著者名

- 立川斎 國郷(歌川 国郷)

- Creator

- 落款等備考

- 立川斎國郷画

- 板元・製作者

- 藤岡屋慶次郎(藤慶)

- 制作年和暦

- 安政4年

- 制作年西暦

- 1857

- 書誌解題

- 資料名1

- 童子教訓手習上り双六:童子教訓手習上雙六

- 資料名2

- 史料名1よみ

- どうじきょうくん てならい あがり すごろく

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- doujikyoukuntenaraiagarisugoroku

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 童子教訓手習上り双六

- 絵師・著者名

- 立川斎 國郷(歌川 国郷)

- 絵師・著作者名よみ

- りくにさと (りゅうせんさい くにさと/うたがわ くにさと)

- Creator

- 管理No.

- 00000712

- 管理No.枝番号

- 000

- 落款等備考

- 立川斎國郷画

- 板元・製作者

- 藤岡屋慶次郎(藤慶)

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 安政4年

- 制作年西暦

- 1857

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- (大奉書2枚)

- 印章の有無

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- おもちゃ絵

- 内容2

- ゲーム 手習い

- 内容3

- 双六 学ぶ

- テーマ

- 寺子屋(手習所)で学び続けることの大切さを説き、入門から手習いが「上り」になるまでの道のりを双六にしてある。学習内容にはふれていないが、男女別にコースを分けてあることと、寺子の成長ぶりを描いてあるところに特長がある。

- 具体物

- 「ふり出し弟子入」は女師匠に入門の挨拶をする幼い寺子で、母が付き添っている。背後に鏡餅が飾られ、正月である。男子は左の「男座よりはじまる」に進むが、油断をいましめた文を添えてある。各机に番号を付けており、回り双六で二十三番の「当番」まで進んで「上り」となる。この間、墨の汚れよけの前かけ姿や天神机の下の手習草紙・風呂敷で包み、額に筆を立てて遊ぶ子、罰で線香と茶わんを手に座る子など、寺子屋風俗がよく描かれている。十六番、二十番には手習いでなく、素読をする子も登場している。手習草紙はまっ黒だが、十九番以後は白くなり、人物も髷を結った若者になっている。「ふり出し」の上に進むと「女座ふりはじめ」があり、入門したばかりの寺子を助手の女性が指導している。こちらは十四番「当番」ではやくも「上り」だ。途中、おしゃべりの子もいれば泣いている子もいる。男女ともに「休」や「泊」がある。休は1回休み、泊は2回休みといった区別があったかも知れない。「上り」は天神様の軸が掛けられた床間で、御酒が供えられている。ここに清書草紙を供えて、さらに学問上達をお願いする。「当番」は、年長者による世話係で、年少者の指導にも当たる。

- Comments

- 位置づけ

- 寺子屋を描いた双六で、教訓性を織り込んである点と、寺子(生徒)たちの風俗をよく捉えてある所に特色がある。

- 讃・画中文字

- ふり出し 弟子入

定 一男座人かず多きゆへ 先にふりだし 女は人数すくなきゆへ あとにてふりだすべし

男座よりはじまる

手習は坂に車をおすごとく ゆだんをすると もとへもどるぞ

女座 ふりはじめ

- 自由記入欄

- 遊び方「回り双六」

- 史料分類

- 絵画