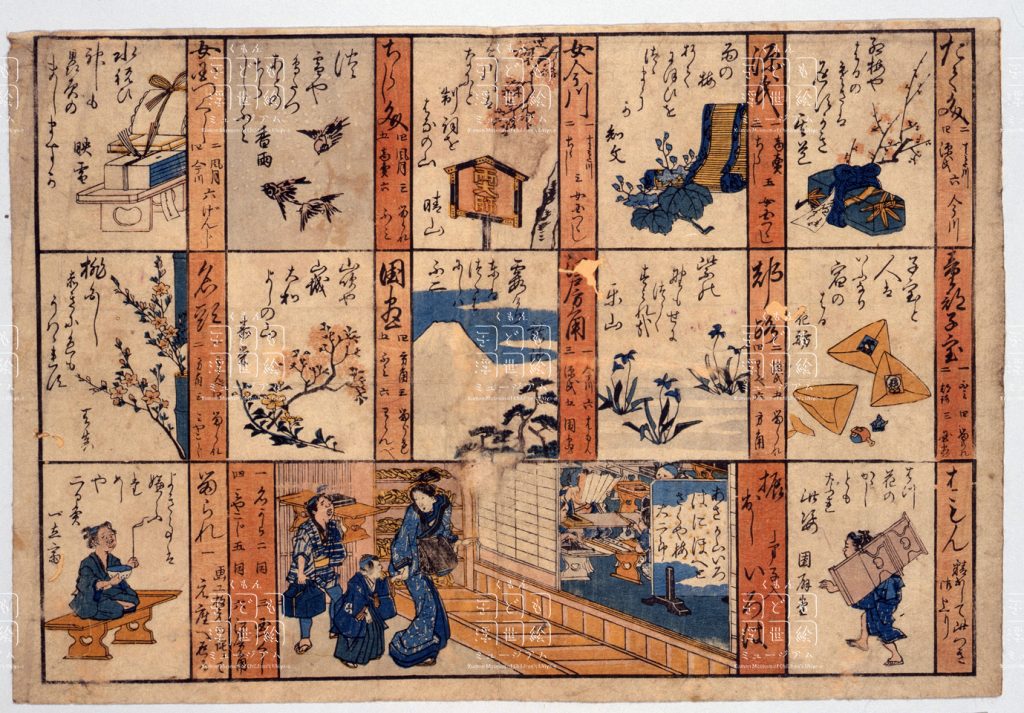

春興手習出精双六(部分)

(1846)

- 資料名1

- 春興手習出精双六(部分)

- 史料名1よみ

- しゅんきょうてならいしゅっせいすごろく : てらこいりいろはすごろく

- 史料名Roma1

- shunkyou tenarai sugoroku

- 絵師・著者名

- Creator

- 落款等備考

- 板元・製作者

- 制作年和暦

- 制作年西暦

- 1846

- 書誌解題

- 資料名1

- 春興手習出精双六(部分)

- 資料名2

- 史料名1よみ

- しゅんきょうてならいしゅっせいすごろく : てらこいりいろはすごろく

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- shunkyou tenarai sugoroku

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 春興手習出精双六

- 絵師・著者名

- 絵師・著作者名よみ

- ひろしげ (うたがわ ひろしげ)

- Creator

- 管理No.

- 00000761

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 板元・製作者

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 制作年西暦

- 1846

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判(ヨコ)

- 印章の有無

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- おもちゃ絵

- 内容2

- ゲーム

- 内容3

- 双六

- テーマ

- 寺子屋の学習内容と生活風習をテーマにしたもので、下段と上段に寺子屋生活を入れ、中段には初歩から次第に高度なものへと往来物(教科書)が配置されている。寺子屋のカリキュラムをたどる双六だが、中段中央は女子用往来物になっている。多くは男女共通の往来物である。題名の「春興」は春の楽しみであり、「出精」は精を出して励むことである。

- 具体物

- 「振り出し」には「寺子入いろは」とあり、寺子屋の入門風景が描かれている。羽織袴の生徒(寺子)が母に手を引かれた姿が描かれ、入門に必要な天神机をかつぎ、菓子折を持った小僧が従っている。座敷にはすでに手習いをしている子どもたちがいる。お経を広げたような折手本(絵半切りともよぶ)を持つ子もいる。「いろは」や数字など最初に習う字は、師匠みずからが折手本に書いてくれる慣わしだった。その左右には「はもん」「留られ」という罰の場面であるが、師匠の奥さまや町内老人の「あやまり役」がとりなして詫びをいい、元にもどしてもらった。二段目から往来物になり、最初の「童部子宝」は、「童部(わらんべ)の時、早く習しるべき事あり」で始まる入門書(一般的には「近道子宝」と呼ばれる)。「都路」は東海道の駅名を、「江戸方角」は江戸の町名・寺社名など地名を、「国尽」「名頭」は、国名・名前の字を扱っている。三段目の「たて文」は表状、「源氏」は五十四帖の名を織り込んだもの、「女今川」は教訓、「ちらし文」は色紙などへの散らし書き、「女国つくし」は姫君の婚礼語に国名をいれたもの。四段目にはよく知られた往来物が並んでいる。最上段の右は「褒美」で、清書草紙のできがよくて褒美をもらい、左は「席書」で大きな筆を揮っている。これで「上り」となるが、ここは学問の神様菅原道真を祭る亀戸天神であり、梅が咲きそろっている。

<注>小泉氏の翻刻にも解説あり

- Comments

- 位置づけ

- 寺子屋の風俗とカリキュラムを示す貴重な絵双六。作者が当時の人気絵師広重であることも注目される。広重は子ども好きだったとされるだけに、寺子屋の内容をよくとらえている。各枡目には美しい字体で句が添えられ、これもお手本になっている。

- 讃・画中文字

- 自由記入欄

- 「春興手習出精双六」(1177)の下半分のみ.

遊び方ha「飛び双六」

右上の「清書草紙」に弘化4年はつ春とあり、弘化4年の正月用に弘化3年に売り出されたもの。絵双六は年末年始の遊びであり、多くが前年9~11月頃に発売された。これは広重50歳の作品であるが、子ども好きとされるだけに内容、絵ともきちんとした作品に仕上げてある。

- 史料分類

- 絵画