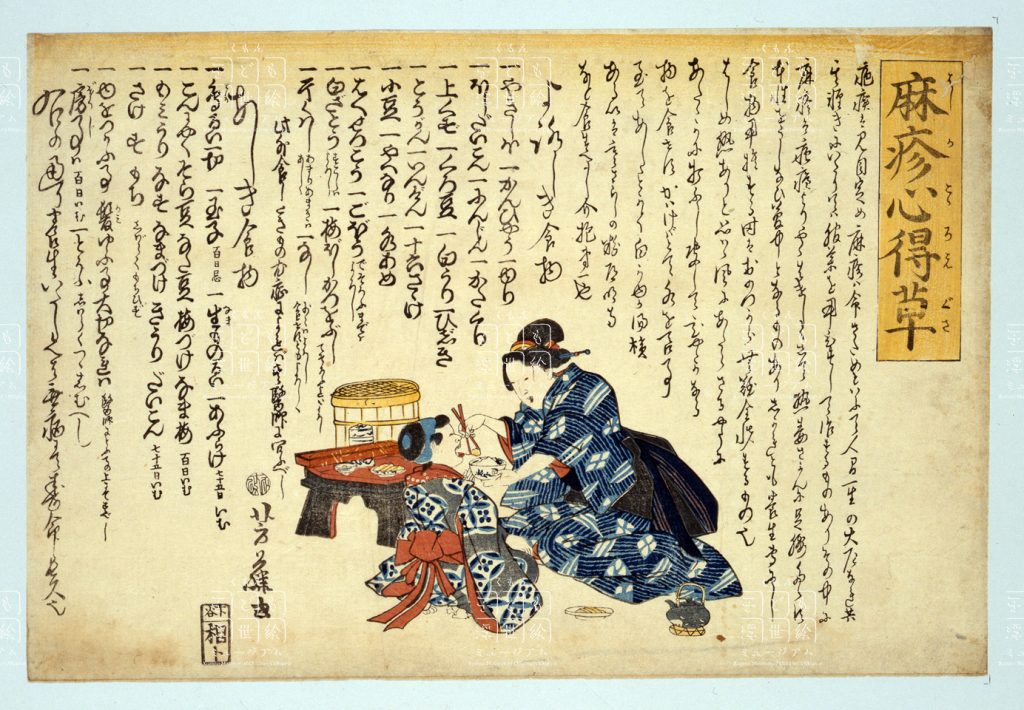

麻疹心得草〈はしかこゝろえぐさ〉

文久2年 (1862)

- 資料名1

- 麻疹心得草〈はしかこゝろえぐさ〉

- 史料名1よみ

- はしかこころえぐさ

- 史料名Roma1

- hashikakokoroegusa

- 絵師・著者名

- 芳藤(歌川 芳藤)

- Creator

- 落款等備考

- 芳藤画

- 板元・製作者

- 相ト

- 制作年和暦

- 文久2年

- 制作年西暦

- 1862

- 書誌解題

- 資料名1

- 麻疹心得草〈はしかこゝろえぐさ〉

- 資料名2

- 史料名1よみ

- はしかこころえぐさ

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- hashikakokoroegusa

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 麻疹心得草

- 絵師・著者名

- 芳藤(歌川 芳藤)

- 絵師・著作者名よみ

- よしふじ (うたがわ よしふじ)

- Creator

- 管理No.

- 00000800

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 芳藤画

- 板元・製作者

- 相ト

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 文久2年

- 制作年西暦

- 1862

- 制作年月

- 文久2年10月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判

- 印章の有無

- 年月改 版元

- 印章内容

- 戌十改

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 一枚摺

- 内容1

- 子ども絵 人物画

- 内容2

- 麻疹絵 母子絵 日常生活(医療)

- 内容3

- 育児(麻疹 養生)

- テーマ

- 江戸時代には伝染病の原因・治療法が不明で、時に大流行する麻疹と疱瘡は人々に恐れられ、さまざまな呪術や養生法が説えられた。そして、呪術や養生法を織りこんだ版画が麻疹絵・疱瘡絵と呼ばれ、数多く残されている。魔除けの色とされる赤一色で摺られたものもあるが、本品のように多色摺も多い。これは、麻疹心得草とあるように、麻疹の養生法、特に食べてよいもの悪いものを記してある。

- 具体物

- 絵は、ようやく回復してきた子どもに食事を与える母であり、そばには茶びん、膳、おひつがある。幕末の作品だけに、母子がリアルに描かれているが、普通麻疹絵には馬の飼菜桶をかぶせる場面などまじないを描いたものが多い。讃の最初に「疱瘡は見目定め、麻疹は命さだめ」とあるが、これは当時よく言われた言葉で、疱瘡は顔にあばたが残り、見目が悪くなる。麻疹は命が危ないと警告したもの。「よろしき食物・あしき食物」の内容は、今日から見れば問題もある。

- Comments

- 位置づけ

- 子どもの病気、特に麻疹・疱瘡の看病に母が懸命だった様子がよくわかる。

- 讃・画中文字

- 麻疹心得草

*割注(二行細字の注)は( )内に示した。

「疱瘡は見目定め、麻疹は命さため」といふて、人間一生の大厄なれ共、其軽きにいたりては服薬を用ひすして治するものあり。その中に麻疹は疱瘡よりやゝはけしくして、熱毒さかんに足腰たゝす、本性をうしなひ、夢中となるものあり。しかれとも、養生専(もっぱら)にし、食物用捨する時は、おのつから無難全快するもの也。はしめ熱ありと思はゝ、風にあたらさるやうにあたゝかに打ふし、決してひやゝかなる物を食せす、かはけばとて水を召事至てあしゝ。とかく、白かゆか、

湯積(湯漬)、あるひは寒さらしの粉、道明寺なと食すへし。介抱第一也。

よろしき食物

一、やきしほ、一、かんひやう、一、ゆり、

一、ほしだいこん、一、にんじん、一、かたくり一、上くず、一、くろ豆、一、白うり、一、ひじき、一、とうがん、一、いんげん、一、十六さゝけ、一、小豆、一、やはなり、一、水あめ、

一、はくせつこう、一、ごぼう(でそろふまではよろし)、一、白ざとう(すこしはよろし)、

一、梅ぼし・かつをぶし(てそろふ迄はよろし)、一、干くはし(あまりあまきはあしゝ)、一、なし(少々はよろし。食せずともよろしゝ)

此外食したきもの尤症によければ、其医師に問ふべし。

芳藤画

あしき食物

一、鳥るい一切、一、玉子(百日忌)、一、生ものるい、一、あふらけ(七十五日いむ)、一、こんにやく・そら豆・なた豆・梅づけ・なま梅(百日いむ)、一、もみうり・なす・なまづけ・きうり・だいこん(七十五日いむ)、一、さけ・す・もち(しばらくもちひず)、一、ゆをつかふ事、髪ゆふ事大切なれば(医師にとふての上にてすべし)、一、房事は(百日いむ)、一、とうふ(しはらくつゝしむへし)

右の通り養生いたし候へは、無病にて寿命長久也。

(小泉吉永氏翻刻)

- 自由記入欄

- 麻疹絵・疱瘡絵は、公文で多数所持している。

- 史料分類

- 絵画