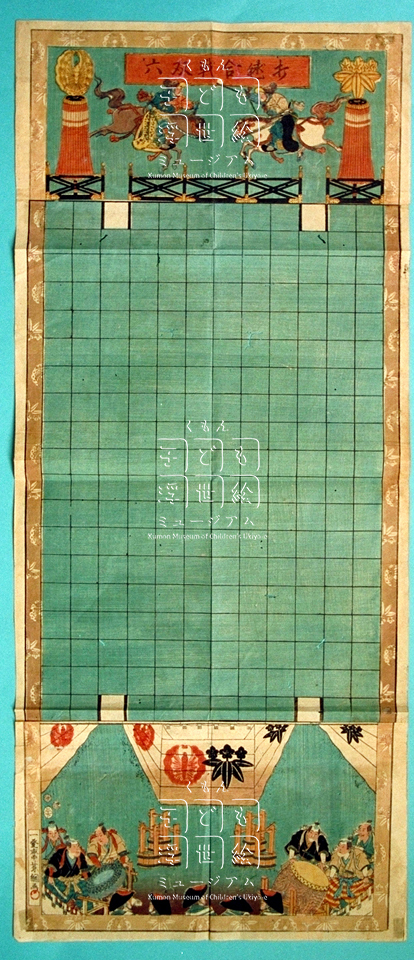

打毬合戦双六

嘉永5年 (1852)

- 資料名1

- 打毬合戦双六

- 史料名1よみ

- だきゅうかっせんすごろく

- 史料名Roma1

- dakyuukassensugoroku

- 絵師・著者名

- 一登斎 芳綱(歌川 芳綱)

- Creator

- 落款等備考

- 一登斎 芳綱画

- 板元・製作者

- 制作年和暦

- 嘉永5年

- 制作年西暦

- 1852

- 書誌解題

- 資料名1

- 打毬合戦双六

- 資料名2

- 史料名1よみ

- だきゅうかっせんすごろく

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- dakyuukassensugoroku

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 打毬合戦双六

- 絵師・著者名

- 一登斎 芳綱(歌川 芳綱)

- 絵師・著作者名よみ

- よしつな (いっとさい よしつな/うたがわ よしつな)

- Creator

- 管理No.

- 00000843

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 一登斎 芳綱画

- 板元・製作者

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 嘉永5年

- 制作年西暦

- 1852

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- その他

- 印章の有無

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- おもちゃ絵

- 内容2

- ゲーム 武者

- 内容3

- 双六 打鞠 乗馬 合戦

- テーマ

- 打毬を双六にしたもの。打毬とは、二組の騎馬に分かれ、毬杖で毬鞠をすくって自分の毬門に投げ入れてその数を競うゲームである。平安時代に中国から伝わり、一時すたれたが、江戸時代に八代将軍吉宗が馬術として奨励、各藩にも広まった。庶民の子どもは徒歩で行った。打毬は子どもたちにも人気があったと見え、武家の子どもが打毬をする浮世絵「子供あそび」(公文蔵)もある。

- 具体物

- 上段には、右に源氏の笹りんどうの紋をつけた馬印、左に平氏の蝶丸(揚羽蝶)の紋をつけた馬印が立っている。中央では源平の騎馬が、毬杖で毬をうばいあっている。下段には、右に太鼓、左に鉦が置かれ、自軍の毬が見事毬門に入ればこれを打ち鳴らす。桶は毬を運ぶため。騎馬の入場門にむかって、紋所を染めた幔幕を張りめぐらしてある。中段は枡目になっており、左右6コースずつで、源平6人までが、采を振って進め、ゴールの毬門をめざす。

- Comments

- 位置づけ

- 馬は今日の自動車に当たり、馬術とも子どものあこがれであった。打毬(鞠)も人気があったからこそ双六になっている。公文は打毬に関する代表的な二種類の絵双六、それに浮世絵「子供あそび」、おもちゃ絵「新製馬乘づくし」と揃えている。

- 讃・画中文字

- 自由記入欄

- 遊び方

「回り双六」と同じように、采の数だけ進むが、回りながら進むのでなく、直進である。

・打毬は、明治維新以後は急速におとろえ、現在も続いているのは宮内庁、八戸市、山形市の三カ所のみになっている。

・二組に分かれての競技は、源平合戦になぞらえて行われることが多く、打毬も同様である。源氏は白い毬(鞠)を、平氏は赤い毬を自陣の門に投げ入れた。

・図のような馬による打毬を「騎馬打毬」、徒歩による打毬を「徒打毬(徒土打毬)とも呼ぶ。

- 史料分類

- 絵画