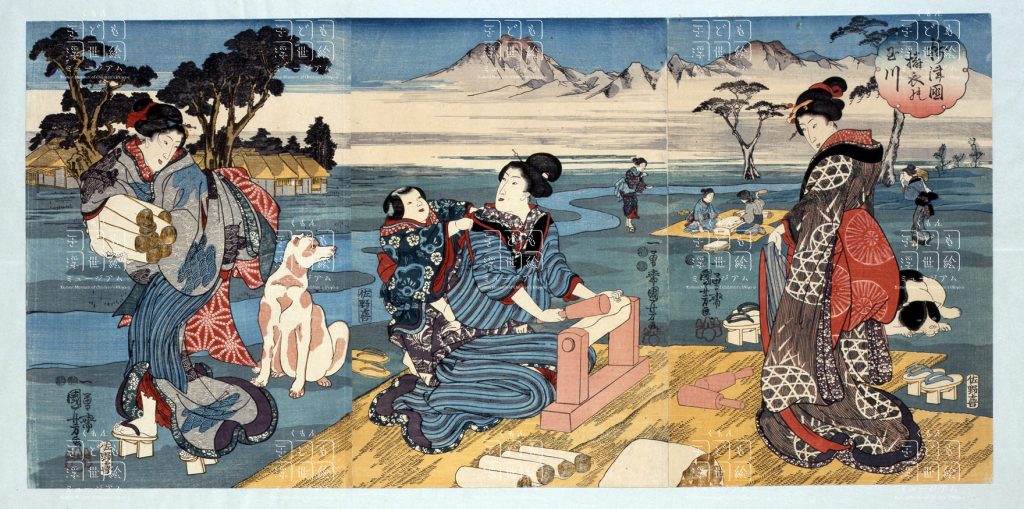

摂津の国擣衣の玉川

弘化4年から嘉永5年 (1847-52)

- 資料名1

- 摂津の国擣衣の玉川

- 史料名1よみ

- せっつのくにとういのたまがわ

- 史料名Roma1

- settsunokunitouinotamagawa

- 絵師・著者名

- 一勇斎 國芳(歌川 国芳)

- Creator

- 落款等備考

- 一勇斎 國芳画

- 板元・製作者

- 佐野屋喜兵衛(佐野喜)

- 制作年和暦

- 弘化4年から嘉永5年

- 制作年西暦

- 1847-52

- 書誌解題

- 資料名1

- 摂津の国擣衣の玉川

- 資料名2

- 史料名1よみ

- せっつのくにとういのたまがわ

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- settsunokunitouinotamagawa

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 摂津の国擣衣の玉川

- 絵師・著者名

- 一勇斎 國芳(歌川 国芳)

- 絵師・著作者名よみ

- くによし (いちゆうさい くによし/うたがわ くによし)

- Creator

- 管理No.

- 00000860

- 管理No.枝番号

- 000

- 落款等備考

- 一勇斎 國芳画

- 板元・製作者

- 佐野屋喜兵衛(佐野喜)

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 弘化4年から嘉永5年

- 制作年西暦

- 1847-52

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判3枚組

- 印章の有無

- 名主2 版元

- 印章内容

- 名主:衣笠・濱

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- 人物画

- 内容2

- 美人絵 名所 日常生活 風俗

- 内容3

- 犬 反物 目駕篭柄 労働(衣うち)

- テーマ

- 古来和歌に詠まれてきた六か所の玉川・六玉川の一つである「摂津の国 擣衣の玉川」の情景である。歌は「松風の音だに秋はさびしきに衣うつなり玉川の里」(源俊頼)であり、河畔での砧打ちの場面が描かれる。浮世絵では、春信はじめ歌麿や俊満、英山など多くの絵師によって取り上げられてきたが、この国芳は3枚続のワイドな画面を活用して描いている。

- 具体物

- 晩秋を迎え、摂津の玉川(大阪府高槻市)の河原では、あちこちで砧打ちが行われている。画面中央にはむしろが敷かれ、母が木の砧台に布をまきつけて、槌で打っている。これは洗った布をやわらげ、つやを出すための作業であり、秋から冬にかけての女の仕事であった。忙しい母の背に、遊んで欲しい子どもがすがりついている。むしろにはまだまだ打つべき反物が残っている。左手の女性は、打ち終わった布をかかえて持ち帰っており、右手からは振袖姿の娘が様子を見に来ている。左右には大きな犬が控えている。左の松の下には集落があり、遠くの山々はもう雪におおわれているようだ。娘の振袖も、河川に使う蛇籠(じゃかご)文様である。

- Comments

- 位置づけ

- 浮世絵ではよく知られた題材であるが、国芳は中央に母子の姿を配して生活感をよく表現している。また、ワイドな画面を生かして、広い河原に松風が吹き、砧打ちの音が響く晩秋のさびしさもよく捉えている。

- 讃・画中文字

- 自由記入欄

- 擣衣(とうい)とは、洗った着物・布を砧台(きぬただい)に載せて棒でたたくこと。これによって布をやわらげ,つやを出す。砧打ちともいう。

- 史料分類

- 絵画