教導立志基 十五 静

明治18年 (1885)

- 資料名1

- 教導立志基 十五 静

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki15 shizuka

- 絵師・著者名

- 井上 探景

- Creator

- 落款等備考

- 井上 探景画

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 制作年和暦

- 明治18年

- 制作年西暦

- 1885

- 書誌解題

- 資料名1

- 教導立志基 十五 静

- 資料名2

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki15 shizuka

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 教導立志基

- 絵師・著者名

- 井上 探景

- 絵師・著作者名よみ

- たんけい (いのうえ たんけい)

- Creator

- 管理No.

- 00000980

- 管理No.枝番号

- 002

- 落款等備考

- 井上 探景画

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明治18年

- 制作年西暦

- 1885

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判

- 印章の有無

- (御届)

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 近代版画

- 種別2

- 木版画

- 種別3

- 内容1

- 物語画 人物画

- 内容2

- 歴史 逸話 賢女(烈女)

- 内容3

- 静御前

- テーマ

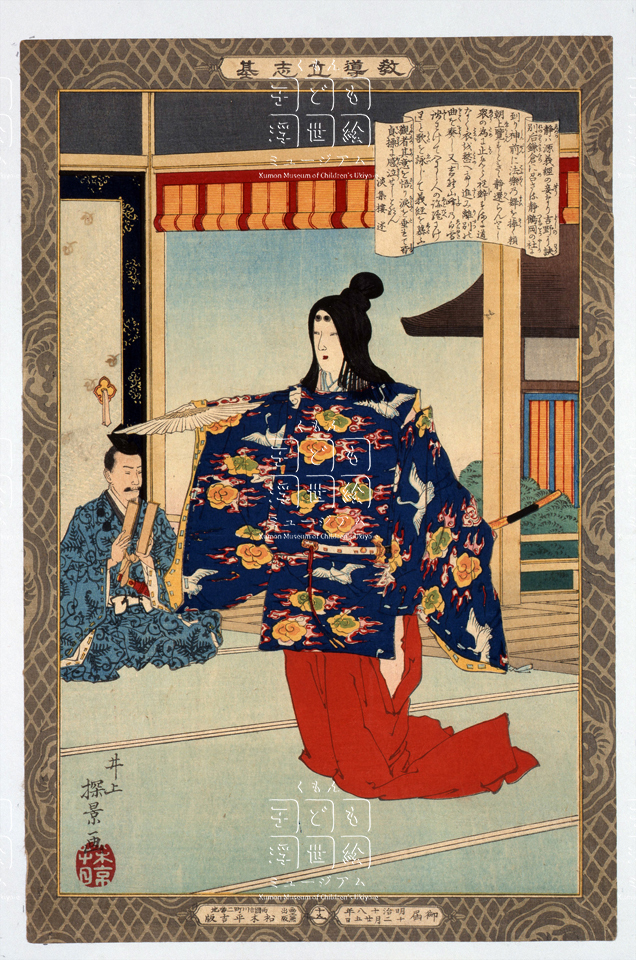

- 平安末期の白拍子で、源義経の愛妾として知られた静御前の舞い姿である。静は頼朝に追われ、義経とともに吉野に逃れるが、義経と別れた後に捕らえられる。鎌倉に送られた静が、鶴岡八幡宮で頼朝夫妻の求によって舞を舞う場面である。舞終えて舞台を退こうとするが道を塞がれ、やむなく義経との離別の悲しみを恋慕の情を込めて舞い、見る者を感泣させたとされる。

- 具体物

- ここは鶴丘八幡宮の舞台である。静御前は水干(すいかん)に赤い袴を着け、凛とした表情で義経恋慕の舞を舞っている。手には扇を持ち。腰には太刀を差した男舞である。左には座して拍子木を打つ男がいる。背後の御簾(みす)が上げられ、青空と柿葺(こけらぶ)きの社殿が見えている。

- Comments

- 位置づけ

- 「教導立志基(きょうどうりっしのもとい)」は明治18年頃から5,6年間にわたって刊行された教育画で、さまざまな人物の逸話から志を立てることの重要性を説いている。全部で53枚とされ、芳年・国周・清親など、当時の代表的絵師が参画している。スマイルズの『西国立志編』が中村正直の翻訳で大評判となったのを受けて、日本人の立志伝をとまとめたものである。人物も著名な偉人ばかりでなく、ミドルクラスの刻若勉励や自主自立のための自己努力を中心に人選してある。元就・家康の幼年時代を紹介したり。内侍・静・秋色など才能ある女性を取り上げたところに明治らしさが感じられる。

- 讃・画中文字

- 静は源義経の妾(しょう)なり 吉野に訣別(わかれの)后(のち) 鎌倉に召さる 静鶴岡(つるがおか)の社(やしろ)に到り 神前に法楽(ほうらく)の舞を捧(ささ)く 頼朝上覧(じょうらん)をときて 静還(かえ)らんとし 衆(しゅう)の為(ため)に止(とど)められ 辞(じ)するに道なく 衣を整へて進み 離別の曲を奏し 又 「吉野山峰(みね)の白雪踏(ふみ)わけて入にし人の跡(あと)絶(たえ)にけり」と歌を詠(えい)じて 義経を慕(した)ふ 観(みる)者(もの)其(その)意を悟り涙を垂れて 皆貞操に感泣(かんきゅう)せしとなん 淡集楼 述

- 自由記入欄

- ・同じテーマの作品に「容斎歴史画譜 第九 静女踏舞之図」(管理番号918-009)がある。容斎は背景を省略し、静の姿を強調しているのに対し、この探景の作品は背景も含め、写実的に描いてある。

・静の吉野での離別の歌は、下の句が異なっている。この作品は「吉野山・・・入にし人の跡絶にけり」であるが、出典の『吾妻鏡』では「吉野山・・・入にし人の跡ぞ恋しき」である。

- 史料分類

- 絵画