教導立志基 三十九 (荻生)徂徠

明治19年 (1886)

- 資料名1

- 教導立志基 三十九 (荻生)徂徠

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki39 ogyuusorai

- 絵師・著者名

- 小林 清親

- Creator

- 落款等備考

- @清親

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 制作年和暦

- 明治19年

- 制作年西暦

- 1886

- 書誌解題

- 資料名1

- 教導立志基 三十九 (荻生)徂徠

- 資料名2

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki39 ogyuusorai

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 教導立志基

- 絵師・著者名

- 小林 清親

- 絵師・著作者名よみ

- きよちか (こばやし きよちか)

- Creator

- 管理No.

- 00000980

- 管理No.枝番号

- 003

- 落款等備考

- @清親

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明治19年

- 制作年西暦

- 1886

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判

- 印章の有無

- (御届)

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 近代版画

- 種別2

- 木版画

- 種別3

- 内容1

- 物語画 人物画

- 内容2

- 歴史 逸話 偉人

- 内容3

- 荻生徂徠

- テーマ

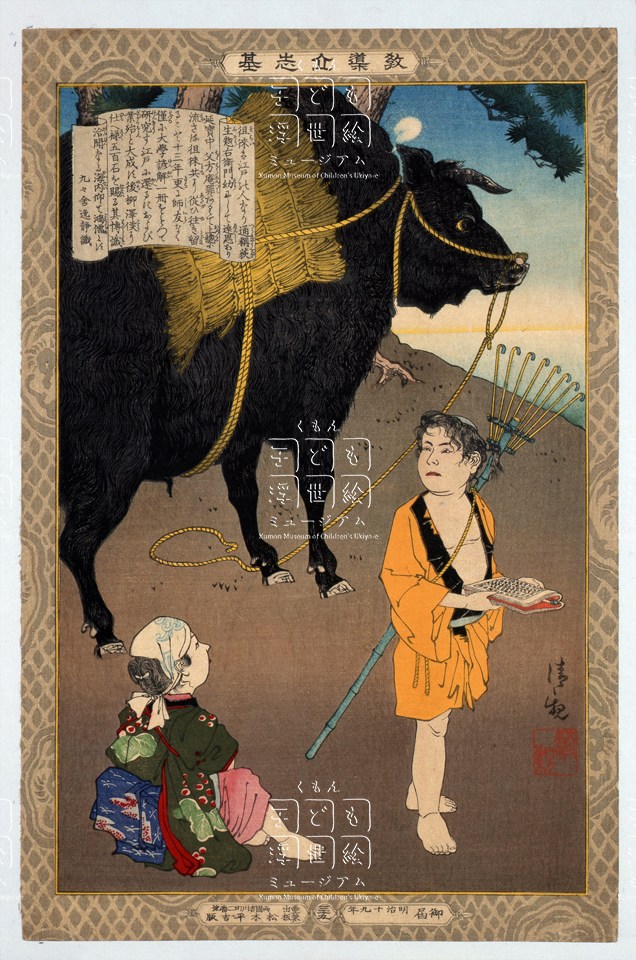

- 荻生徂徠は江戸中期の儒学者である。父は徳川綱吉の侍医であったが、罪あって上総国(千葉県)に流された。徂徠も同行し、独学で学んだが、10年ほどで許されて江戸に戻ると、やがて学識を認められ、柳沢吉保に仕官、綱吉にも謁した。塾を開いて多くの門下を育てた。大学者・徂徠も、その少年時代には勉学に恵まれない環境であったが、克服して大成したことを称えている。

- 具体物

- 上総国本納村に流された父に同行、農村でくらす少年徂徠である。粗末な衣服で背には竹製の松葉かきを背負っている。燃料にするため松葉かきを頼まれたのであろう。しかし、手には『大学諺解』(儒学の基本図書「大学」の解説書)を持ち、独学に励んでいたことを示している。その表情にも、将来への決意が浮かんでいる。左下には、守りを頼まれたのか、少女がいる。背後には大きな黒牛がおり、この牛の世話もしていたのであろう。

- Comments

- 位置づけ

- 「教導立志基(きょうどうりっしのもとい)」は明治18年頃から5,6年間にわたって刊行された教育画で、さまざまな人物の逸話から志を立てることの重要性を説いている。全部で53枚とされ、芳年・国周・清親など、当時の代表的絵師が参画している。スマイルズの『西国立志編』が中村正直の翻訳で大評判となったのを受けて、日本人の立志伝をとまとめたものである。人物も著名な偉人ばかりでなく、ミドルクラスの刻若勉励や自主自立のための自己努力を中心に人選してある。元就・家康の幼年時代を紹介したり。内侍・静・秋色など才能ある女性を取り上げたところに明治らしさが感じられる。

- 讃・画中文字

- 徂徠(そらい)は江戸の人なり 通称 荻生惣右衛門(おぎゅうそうえもん) 幼にして遠思(えんし)あり 延宝中 父方庵(ほうあん)罪ありて上総(かずさ)に流さる 徂徠共に従ひ往き留ること十三年更に師友なく 僅(わずか)に大学諺解(けんかい)一冊をもって研究す 江戸に還(かえ)るにおよび、業殆(ほとん)と大成す 後(のち) 柳澤侯に仕へ禄(ろく)五百石を賜(たまわ)る 其博識(はくしき)洽聞(こうぶん)なる海内(かいたい)仰て鴻儒(こうじゅ)とす

〔見聞が広い〕 〔大学者〕

九々舎逸静 識

- 自由記入欄

- 徂徠は後に八代将軍徳川吉宗の時代になると、儒学の業績を幕府からも認められて『六諭衍義(りくゆえんぎ)』に訓点をつけることを命ぜられ、さらに幕府に登用の動きもあったが、享保13年(1728年)に病死した。

『六諭衍義』の仕事は室鳩巣に引き継がれ、内容を分かりやすく説いた『六諭衍義大意』が刊行され、吉宗の命で寺子屋師匠に配布された。

(この『六諭衍義』、『六諭衍義大意』は公文でも所蔵していると思う。要確認)

- 史料分類

- 絵画