教導立志基 五 内待

明治19年 (1886)

- 資料名1

- 教導立志基 五 内待

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki05 naishi

- 絵師・著者名

- 小林 清親

- Creator

- 落款等備考

- 清親

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 制作年和暦

- 明治19年

- 制作年西暦

- 1886

- 書誌解題

- 資料名1

- 教導立志基 五 内待

- 資料名2

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki05 naishi

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 教導立志基

- 絵師・著者名

- 小林 清親

- 絵師・著作者名よみ

- きよちか (こばやし きよちか)

- Creator

- 管理No.

- 00000981

- 管理No.枝番号

- 001

- 落款等備考

- 清親

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明治19年

- 制作年西暦

- 1886

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 間判

- 印章の有無

- (御届)

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 近代版画

- 種別2

- 木版画

- 種別3

- 内容1

- 物語画 人物画

- 内容2

- 歴史 逸話 偉人 賢女

- 内容3

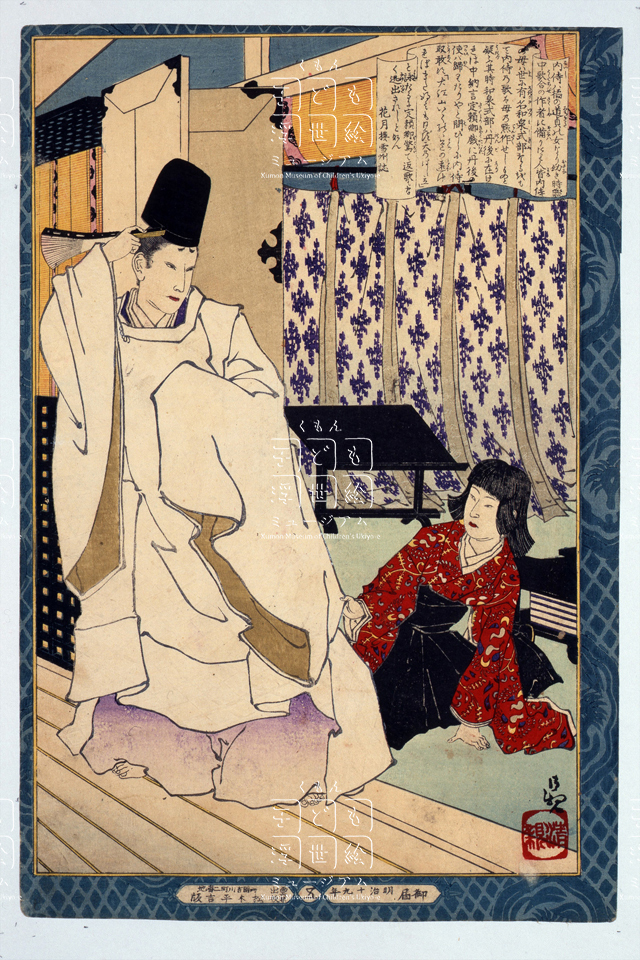

- 内侍(橘道真の女〈むすめ〉)

- テーマ

- 百人一首でよく知られる歌「大江山いくのの・・・」の誕生物語である。作者の小式部内侍は、父が橘道貞、母が和泉式部であったが、歌合わせの歌人に召された際に母は夫の任地である丹後にいた。そのため定頼から「母の代作は丹後から届きましたか」とからかわれ、即座にその袖をつかんでこの歌を詠んだとされる。歌は「大江山を越え、生野を通って行く道は都から遠く、名高い天の橋立もまだ踏んだことがありません。母からの手紙など見てもいません」と見事に切り返しており、若き内侍の即興歌の才能が賞されている。

- 具体物

- 左に立つのが権中納言定頼であり、「丹後から母の代作を持った使者は帰ってきたか」とからかって去ろうとする。その袖をしっかりつかんで、即興の返歌でやりこめるのが、内侍である。衣冠姿の定頼は風流な貴公子として知られたが、ここではやりこめられ扇で頭をかいており、赤い振袖に黒い袴を着け、少女ながらきりっとした表情の内侍と対照的である。内侍の背後には、几帳があり、机なども置いてある。

- Comments

- 位置づけ

- 「教導立志基(きょうどうりっしのもとい)」は明治18年頃から5,6年間にわたって刊行された教育画で、さまざまな人物の逸話から志を立てることの重要性を説いている。全部で53枚とされ、芳年・国周・清親など、当時の代表的絵師が参画している。スマイルズの『西国立志編』が中村正直の翻訳で大評判となったのを受けて、日本人の立志伝をとまとめたものである。人物も著名な偉人ばかりでなく、ミドルクラスの刻苦勉励や自主自立のための自己努力を中心に人選してある。元就・家康の幼年時代を紹介したり。内侍・静・秋色など才能ある女性を取り上げたところに明治らしさが感じられる。

- 讃・画中文字

- 内侍(ないし)は橘の道貞(みちさだ)の女(むすめ)なり 幼き時 楽中歌合の作者に備(そのなわ)りたり 人皆 内侍の母は世に有名(なだかき)和泉式部なるをもて 内侍の歌(う)た母の点作せしものと疑ふ 其時和泉式部は丹後に在ければ 中納言定頼卿戯(さだよりきょうたわむれ)に丹後の使は帰りたりやと問ひしに 内侍取敢(とりあへ)ず「大江山 いくのの道の遠ければ まだふみも見ず 天のはし立」と詠(よみ)たるに 定頼卿驚て返歌もなく逃出(にげいだ)されしとなん

花月桜 雪州誌

- 自由記入欄

- 史料分類

- 絵画