教導立志基 七 源義家

明治19年 (1886)

- 資料名1

- 教導立志基 七 源義家

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki07 minamotonoyoriie

- 絵師・著者名

- 小林 清親

- Creator

- 落款等備考

- 清親

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 制作年和暦

- 明治19年

- 制作年西暦

- 1886

- 書誌解題

- 資料名1

- 教導立志基 七 源義家

- 資料名2

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki07 minamotonoyoriie

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 教導立志基

- 絵師・著者名

- 小林 清親

- 絵師・著作者名よみ

- きよちか (こばやし きよちか)

- Creator

- 管理No.

- 00000981

- 管理No.枝番号

- 002

- 落款等備考

- 清親

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明治19年

- 制作年西暦

- 1886

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 間判

- 印章の有無

- (御届)

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 近代版画

- 種別2

- 木版画

- 種別3

- 内容1

- 物語画 人物画

- 内容2

- 歴史 逸話 英雄豪傑

- 内容3

- 源義家

- テーマ

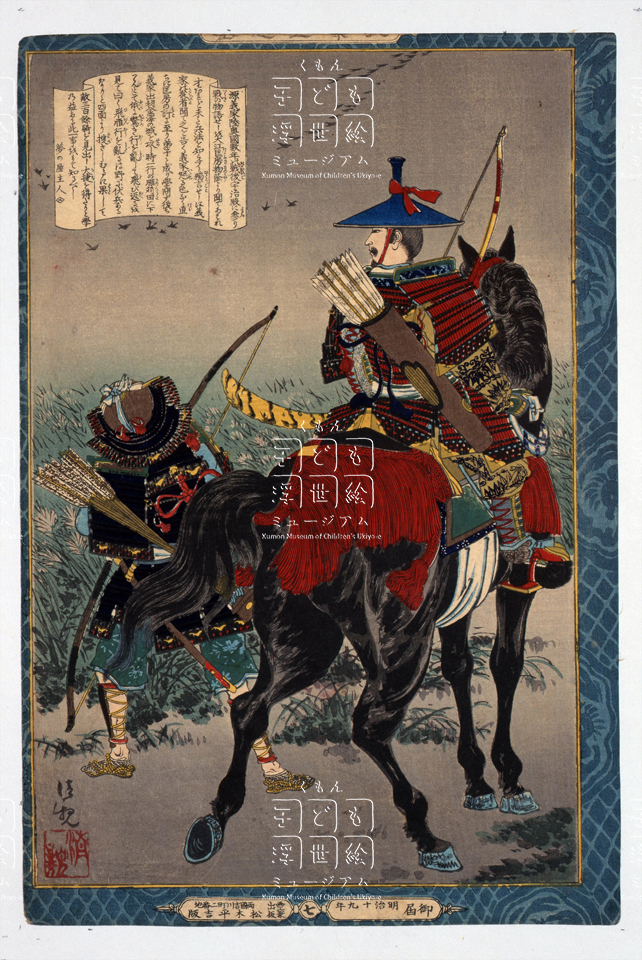

- 平安後期の武将として名高い源義家の伝説の一つ。後三年の役で雁が行列を乱したことから、伏兵のいることを知った話である。讚では、その前段として、前九年の役で手柄をたて後、京で大江匡房の忠告を受け入れて謙虚に兵法を学んだことを述べてある。兵書に「兵 野に伏すとき、雁列を破る」とあることを学んでいたから、勝利を得たとし、学問に益のあることを強調している。

- 具体物

- 馬上から戦場の様子をさぐる源義家である。前方の野では、飛行してきた雁がその列を乱しており、兵書の教え通りに伏兵のいることに気付く場面だ。義家は鎧姿で弓を持ち、箙(えびら)を背負い、腰には尻鞘(しりざや)で包んだ太刀を差している。冑(かぶと)ではなく、笠をかぶっており、馬には赤い厚総(あつぶさ)をかけてある。左側には、弓を持った従者がいる。

- Comments

- 位置づけ

- 「教導立志基(きょうどうりっしのもとい)」は明治18年頃から5,6年間にわたって刊行された教育画で、さまざまな人物の逸話から志を立てることの重要性を説いている。全部で53枚とされ、芳年・国周・清親など、当時の代表的絵師が参画している。スマイルズの『西国立志編』が中村正直の翻訳で大評判となったのを受けて、日本人の立志伝をとまとめたものである。人物も著名な偉人ばかりでなく、ミドルクラスの刻若勉励や自主自立のための自己努力を中心に人選してある。元就・家康の幼年時代を紹介したり。内侍・静・秋色など才能ある女性を取り上げたところに明治らしさが感じられる。

- 讃・画中文字

- 源義家 陸奥国数年の戦後(たたかいご)宇治殿に参り 戦の物語せしを大江匡房(まさふさ)物蔭より聞て あわれ才あれどまだ兵法を知らずと独言(ひとりごと)せしに義家の従者(ともびと)聞て之を告ぐ 義家怒る色なく直ちに匡房の許に至り 弟子と成り学問す 後ち義家出羽金沢の城を攻(せめ)し時 一行の雁(かり)苅田(かりた)に下りんとて俄に驚き行(こう)を乱して飛び返るを見て曰く 飛雁(ひがん) 行(こう)を乱るは 野に伏兵あるなりと四面より捜さしむるに 果して敵三百余騎を見出し 大捷(かち)を得たりと 学の益ある此一事をもて知るべし

夢の屋主人

- 自由記入欄

- この戦は後三年の役で、陸奥守・源義家が1083年から87年にかけて、奥羽の清原家衡(いえひら)等を金沢柵に攻めて平定した。

- 史料分類

- 絵画