教導立志基 二十六 楠正行

明治28年 (1895)

- 資料名1

- 教導立志基 二十六 楠正行

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki26 kusunokimasayuki

- 絵師・著者名

- 水野 年方

- Creator

- 落款等備考

- 應儒 年方

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 制作年和暦

- 明治28年

- 制作年西暦

- 1895

- 書誌解題

- 資料名1

- 教導立志基 二十六 楠正行

- 資料名2

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki26 kusunokimasayuki

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 教導立志基

- 絵師・著者名

- 水野 年方

- 絵師・著作者名よみ

- としかた (みずの としかた)

- Creator

- 管理No.

- 00000981

- 管理No.枝番号

- 004

- 落款等備考

- 應儒 年方

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明治28年

- 制作年西暦

- 1895

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 間判

- 印章の有無

- (御届)

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 近代版画

- 種別2

- 木版画

- 種別3

- 内容1

- 物語画 人物画

- 内容2

- 歴史 逸話 英雄豪傑

- 内容3

- 楠正行

- テーマ

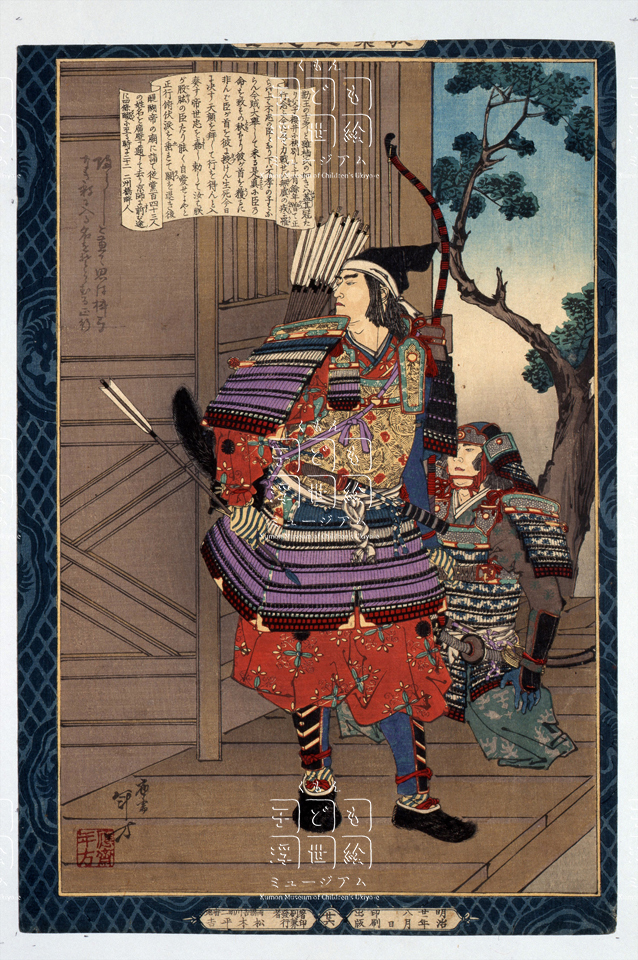

- 楠木(楠)正行(まさつら)は南北朝時代の武将で正成(まさしげ)の子。父同様に戦略家であり、人望もあった。しかし、南朝のために戦い、1348年悲運の最期をとげる。「桜井駅の別れ」とともに名高い四条畷での最後の合戦を前に、大和の吉野に後村上天皇をたずね、さらに後醍醐帝の廟に詣で、如意輪堂の壁に名前と歌を残す場面である。

天皇への忠臣ぶりを示す逸話として喧伝された。

- 具体物

- 如意輪堂に参詣した楠正行である。出陣の身支度を整えた鎧姿であり、右手に持つ矢で堂の壁板に文字を刻んだようだ。後ろには、弓を持った従者がひざまづいている。壁板には、過去帳に見立てて一党143人の姓名を書き、さらに「返らじと兼て思へば梓弓なき数にいる名をぞとどむる」の和歌一首を残した。正行は、書き終えた和歌を振り返っている。

- Comments

- 位置づけ

- 「教導立志基(きょうどうりっしのもとい)」は明治18年頃から5,6年間にわたって刊行された教育画で、さまざまな人物の逸話から志を立てることの重要性を説いている。全部で53枚とされ、芳年・国周・清親など、当時の代表的絵師が参画している。スマイルズの『西国立志編』が中村正直の翻訳で大評判となったのを受けて、日本人の立志伝をとまとめたものである。人物も著名な偉人ばかりでなく、ミドルクラスの刻若勉励や自主自立のための自己努力を中心に人選してある。元就・家康の幼年時代を紹介したり。内侍・静・秋色など才能ある女性を取り上げたところに明治らしさが感じられる。

- 讃・画中文字

- 勤王の士多しと雖(いえども)楠氏の如きは蓋(けだし)其冠たり 父子桜井に袂別して十有餘年 曽(かつ)て正行念(おも)ふ 今に及て力戦せず無虞(むぐ)の疾(やまい)に罹(かか)らば、上は不忠の臣となり 下は不孝の子とならん 今賊大擧して来る 是真(まこと)に臣の命を致すの秋(とき)なり 彼が首を獲るに非(あらず)んば臣が首を彼に授(さず)けん 生死今日に決す 天顔を拝して行を得んと入奏す 帝世忠を嘉(よみ)し 勅して汝は朕が股肱(ここう)の臣たり 能く自愛せよやと 正行 俯伏(うつぶし)涙を垂(た)れて 闕(けつ)を退き後醍醐帝の廟に詣て 従党百四十三人の姓名を廟壁に題して去り 京師に前(すす)む途に四条畷(なわて)に至る 時に二十二

二卅橋畔人

- 自由記入欄

- 史料分類

- 絵画