教導立志基 三十一 徳川竹千代

明治18年 (1885)

- 資料名1

- 教導立志基 三十一 徳川竹千代

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki31 tokugawatakechiyo

- 絵師・著者名

- 真生 清親(小林 清親)

- Creator

- 落款等備考

- 真生清親

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 制作年和暦

- 明治18年

- 制作年西暦

- 1885

- 書誌解題

- 資料名1

- 教導立志基 三十一 徳川竹千代

- 資料名2

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki31 tokugawatakechiyo

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 教導立志基

- 絵師・著者名

- 真生 清親(小林 清親)

- 絵師・著作者名よみ

- きよちか (こばやし きよちか/ しんせい きよちか)

- Creator

- 管理No.

- 00000981

- 管理No.枝番号

- 006

- 落款等備考

- 真生清親

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明治18年

- 制作年西暦

- 1885

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 間判

- 印章の有無

- (御届)

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 近代版画

- 種別2

- 木版画

- 種別3

- 内容1

- 物語画 人物画

- 内容2

- 歴史 逸話 英雄豪傑

- 内容3

- 徳川竹千代 端午の石戦〈いしいくさ〉 川

- テーマ

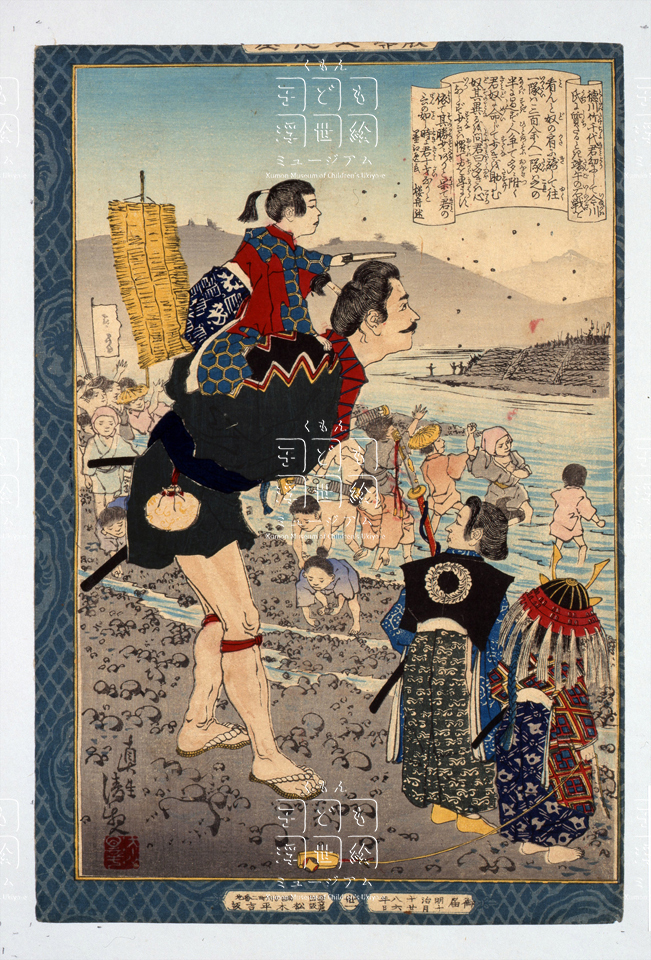

- 江戸幕府の初代将軍・徳川家康が竹千代と呼ばれ、駿河国今川義元のもとで人質となっていた頃の逸話である。端午の節供で男子が行う石合戦(印地打ち)を見物した際に、竹千代は人数の少ない隊は、力を合わせて戦いに専念するので勝ちは少なき隊にありといい、その通りになった。家康は学問を好み、忍耐強く、判断力にすぐれていたとされ、それは幼少期から養われたことを示している。

- 具体物

- 端午の節供を迎え、ここ安部川(静岡市)では二組の男子が石を投げ合う石合戦が行われている。今川の人質となっていた竹千代(家康)は、召使いの背から、戦況をながめている。右の二人の男子は、今川家やその家臣の若様だろう。一人は、節供の飾り冑をかぶり、手には玩具のぶりぶりを引きずっている。河原では子どもたちが、石をひろっては敵方に投げており、頬冠りした子や、むしろ旗を立てた子もいる。

- Comments

- 位置づけ

- 「教導立志基(きょうどうりっしのもとい)」は明治18年頃から5,6年間にわたって刊行された教育画で、さまざまな人物の逸話から志を立てることの重要性を説いている。全部で53枚とされ、芳年・国周・清親など、当時の代表的絵師が参画している。スマイルズの『西国立志編』が中村正直の翻訳で大評判となったのを受けて、日本人の立志伝をとまとめたものである。人物も著名な偉人ばかりでなく、ミドルクラスの刻若勉励や自主自立のための自己努力を中心に人選してある。元就・家康の幼年時代を紹介したり。内侍・静・秋色など才能ある女性を取り上げたところに明治らしさが感じられる。

- 讃・画中文字

- 徳川竹千代君(きみ) 幼にして今川氏に質(しち)たるとき 端午の石戦(いしいくさ)を看(み)んと 奴(ど)の肩に騎(き)して往(ゆく) 一隊は三百余人 一隊は之(これ)の半(なかば)に過(すぎ)ず 人争(あらそう)て多きに附く 君(きみ)奴に命じて少きを助(たすけ)しむ 奴 其(その)異(ことな)るを問(とう) 君曰く 多きは心一(いつ)ならず 少きは懼(おそれ)て力を専(もっぱら)にす 依て其勝少(すくなき)にありと 果(はたし)て 君の言(げん)の如し 時に君十才なりと

黒江口民 桜(楼)舟 述

- 自由記入欄

- 番号に「丗一」とあるが、丗の文字は未詳。「三十一」は別に「富田信高と妻浮田」がある。

- 史料分類

- 絵画