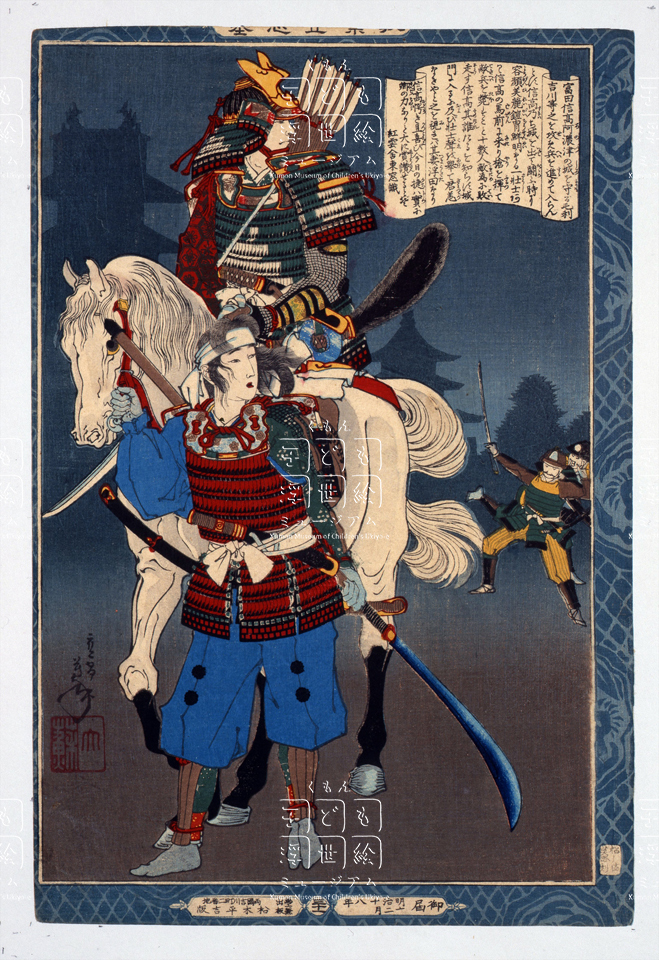

教導立志基 三十一 富田信高と妻浮田

明治18年 (1885)

- 資料名1

- 教導立志基 三十一 富田信高と妻浮田

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki31 tomitanobutakatotsumaukita

- 絵師・著者名

- 大蘇 芳年

- Creator

- 落款等備考

- 應儒 芳年

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 制作年和暦

- 明治18年

- 制作年西暦

- 1885

- 書誌解題

- 資料名1

- 教導立志基 三十一 富田信高と妻浮田

- 資料名2

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki31 tomitanobutakatotsumaukita

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 教導立志基

- 絵師・著者名

- 大蘇 芳年

- 絵師・著作者名よみ

- よしとし (たいそ よしとし)

- Creator

- 管理No.

- 00000981

- 管理No.枝番号

- 007

- 落款等備考

- 應儒 芳年

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明治18年

- 制作年西暦

- 1885

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 間判

- 印章の有無

- (御届)

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 近代版画

- 種別2

- 木版画

- 種別3

- 内容1

- 物語画 人物画

- 内容2

- 歴史 逸話 英雄豪傑

- 内容3

- 富田信高 妻 浮田(美人 男装) 乗馬 合戦

- テーマ

- 阿濃津城とは三重県津市の津城の別称である。慶長五年(1600年)、関ヶ原の合戦に先立ち、城主富田信高は東軍に味方したが、これを知った石田三成は毛利秀元などの大軍で攻めた。落城寸前にあでやかな若武者が一騎、本丸から躍り出て敵兵を倒す。敵を城外に追い出してから、声をかけてきた若武者を見ると、なんと妻の浮田であった。夫を助けての妻の武勇を称えた逸話である。

- 具体物

- 大鎧を着けて白馬にまたがるのは、阿濃津城主の富田信高であり、抜身を手にしている。背の白い矢羽根と対照的に腰から黒い尾が突き出ているが、これを太刀の鞘(さや)を包む尻鞘(しりざや)である。その手前に薙刀(なぎなた)を手に、胴丸と呼ばれる鎧で立つ女性が、妻の浮田である。敵を敗退させた若武者が、実は妻だと分かったところである。背後には五重の天守と、小天守のシルエットが闇に浮かび、まだ小競り合いも続いている。

- Comments

- 位置づけ

- 「教導立志基(きょうどうりっしのもとい)」は明治18年頃から5,6年間にわたって刊行された教育画で、さまざまな人物の逸話から志を立てることの重要性を説いている。全部で53枚とされ、芳年・国周・清親など、当時の代表的絵師が参画している。スマイルズの『西国立志編』が中村正直の翻訳で大評判となったのを受けて、日本人の立志伝をとまとめたものである。人物も著名な偉人ばかりでなく、ミドルクラスの刻若勉励や自主自立のための自己努力を中心に人選してある。元就・家康の幼年時代を紹介したり。内侍・静・秋色など才能ある女性を取り上げたところに明治らしさが感じられる。

- 讃・画中文字

- 富田信高 阿濃津の城を守る 毛利吉川(きっかわ)等 之を攻め 兵を進めて入らんとす 信高乃(すなわ)ち城を出(いで)て闘ふ時に 容顔美麗(ようがんびれい)鎧胄(がいちゅう)鮮明たる 一壮士あり 信高の馬前に来り 槍を揮(ふるっ)て敵兵を斃(たお)すこと十数人 敵為に敗走す 信高其誰たるを知らず 城門に入るに及び壮士声を挙(あげ)て 君恙(つつが)なきやと 之を視れば 其妻浮田なり 信高愕(おどろ)き 且(かつ)喜び 今日の捷(かち)は実に卿(なんじ)の力なりと 大に賞讃せるとぞ 紅雲舎東窓 識

- 自由記入欄

- 史料分類

- 絵画