教導立志基 三十二 信長と道三

明治18年 (1885)

- 資料名1

- 教導立志基 三十二 信長と道三

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki32 nobunagatodousan

- 絵師・著者名

- 小林 清親

- Creator

- 落款等備考

- 真生 清親

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 制作年和暦

- 明治18年

- 制作年西暦

- 1885

- 書誌解題

- 資料名1

- 教導立志基 三十二 信長と道三

- 資料名2

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki32 nobunagatodousan

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 教導立志基

- 絵師・著者名

- 小林 清親

- 絵師・著作者名よみ

- きよちか (こばやし きよちか)

- Creator

- 管理No.

- 00000981

- 管理No.枝番号

- 008

- 落款等備考

- 真生 清親

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明治18年

- 制作年西暦

- 1885

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 間判

- 印章の有無

- (御届)

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 近代版画

- 種別2

- 木版画

- 種別3

- 内容1

- 物語画 人物画

- 内容2

- 歴史 逸話 英雄豪傑

- 内容3

- 織田信長 斎藤道三

- テーマ

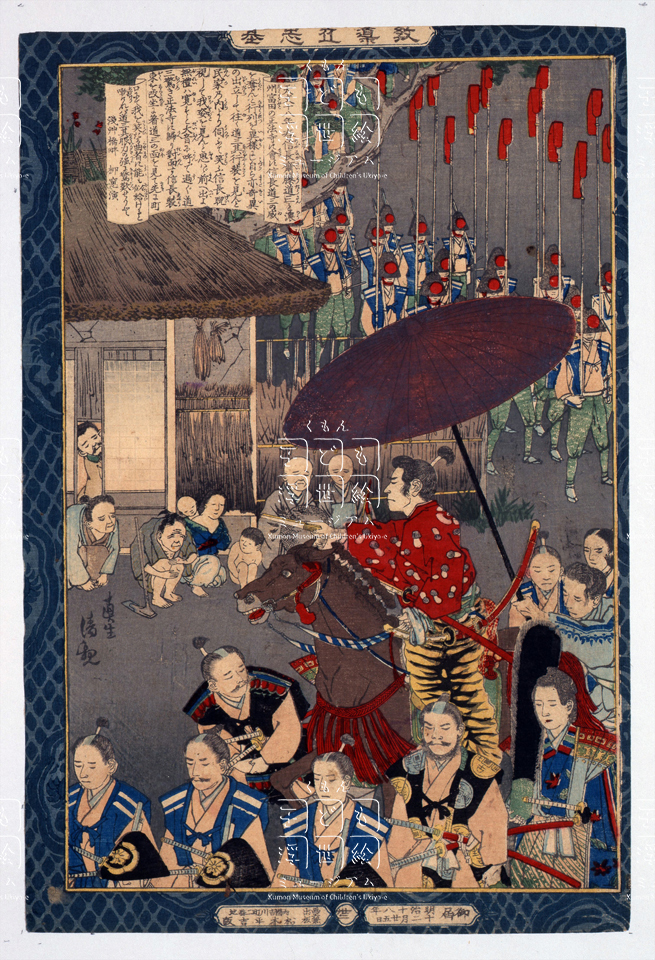

- 天文十八年(1549)、美濃の斎藤道三は娘婿となった織田信長の器量を確かめるため、富田の正法寺に呼ぶ。当日、信長の姿の異様さを耳にした道三は、対面前に民家にかくれてうかがう。信長は横目で気付き、「見たければ前に出よ」と大声で呼びかける。急ぎ寺にもどって対面した道三は、信長の眼力すぐれた大将ぶりに驚き、斎藤家も信長に屈し、亡ぼされるだろうと思う。のぞき見をたしなめ、見かけだけでは分からない人物の力量を示している。

- 具体物

- 馬上の信長は、「朱(あけ)で染めた瓜(か)の大紋のかたびらに、虎の皮の半袴(はんばかま)をつけ」(『絵本太閤記』)、栗毛の荒駒に乗っている。後ろから、長柄の傘がかけられ、前には黒や青の上下(かみしも)を着た重臣がいる。その前に五葉木瓜(織田木瓜)の紋を染め抜いた傘が並んでおり、これは鉄砲足軽の一隊である。後方には朱槍をかかげた行列が続いている。左手奥の民家からのぞき見しているのが道三である。民家の前では、百姓、子ども、僧侶たちが華やかな行列をながめている。

- Comments

- 位置づけ

- 「教導立志基(きょうどうりっしのもとい)」は明治18年頃から5,6年間にわたって刊行された教育画で、さまざまな人物の逸話から志を立てることの重要性を説いている。全部で53枚とされ、芳年・国周・清親など、当時の代表的絵師が参画している。スマイルズの『西国立志編』が中村正直の翻訳で大評判となったのを受けて、日本人の立志伝をとまとめたものである。人物も著名な偉人ばかりでなく、ミドルクラスの刻若勉励や自主自立のための自己努力を中心に人選してある。元就・家康の幼年時代を紹介したり。内侍・静・秋色など才能ある女性を取り上げたところに明治らしさが感じられる。

- 讃・画中文字

- 天文十八年春 信長 斎藤道三と濃州(のうしゅう)富田の正法寺に会す 信長 道三の威を奪(うばわ)んと行列を異様にし 自ら亦(また)奇異の出立(いでたち)して往く 道三其(その)行装(ぎょうそう)を見んと民家乃内より伺ふて笑う 信長睨視(げいし)して 我姿を見んと思はば前へ出よ 無礼は寛(ゆる)すと 大音(だいおん)に呼で過ぐ 道三驚き正法寺に帰り 対面す 信長 装束を改(あらため)坐(ざ)に着(つき) 道三の面(かお)を見て 先に町口にて 我を笑(わらい)たる曲者に能(よく)も似給(にたまい)けると嘲(あざけり)たれば 道三其 眼力の強(つよき)に驚歎せりと 浅草 橋畔 柳窓 演

- 自由記入欄

- 史料分類

- 絵画