教導立志基 四十八 田中鶴吉

明治22年 (1889)

- 資料名1

- 教導立志基 四十八 田中鶴吉

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki48 tatsurukichi

- 絵師・著者名

- 井上 探景

- Creator

- 落款等備考

- 探景

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 制作年和暦

- 明治22年

- 制作年西暦

- 1889

- 書誌解題

- 資料名1

- 教導立志基 四十八 田中鶴吉

- 資料名2

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- kyoudourisshiki48 tatsurukichi

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 教導立志基

- 絵師・著者名

- 井上 探景

- 絵師・著作者名よみ

- たんけい (いのうえ たんけい)

- Creator

- 管理No.

- 00000981

- 管理No.枝番号

- 011

- 落款等備考

- 探景

- 板元・製作者

- 松木 平吉

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明治22年

- 制作年西暦

- 1889

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 間判

- 印章の有無

- (御届)

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 近代版画

- 種別2

- 木版画

- 種別3

- 内容1

- 物語画 人物画

- 内容2

- 歴史 逸話 偉人

- 内容3

- 田中鶴吉 官吏 役人(明治) 海 舩

- テーマ

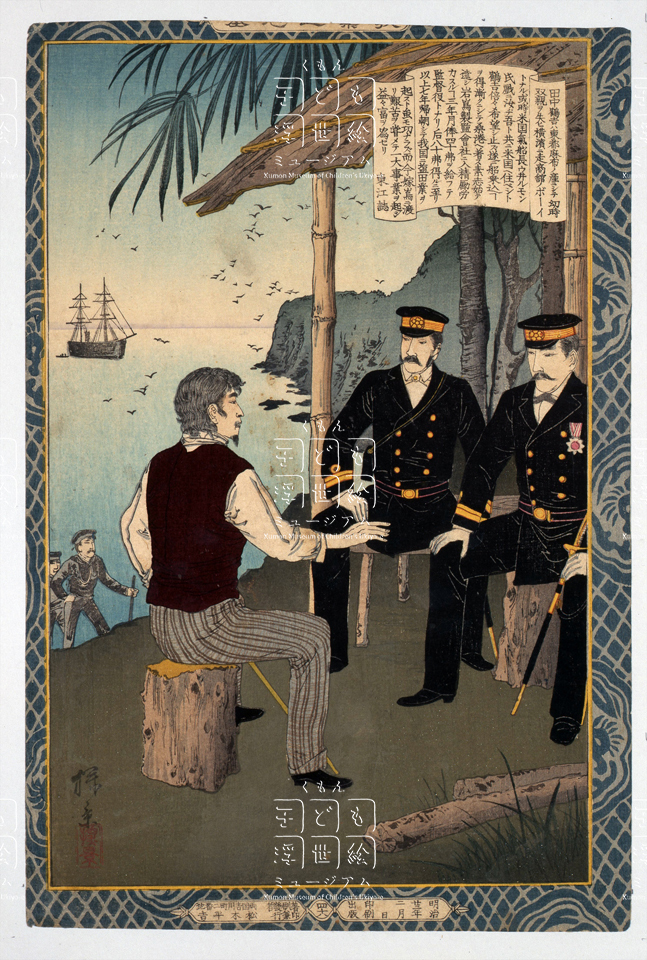

- 田中鶴吉は、明治初年に天日製塩法を日本で広めようと企てた事業家である。讚にあるように、米国商船のボーイとなり、さらにサンフランシスコで製塩法を習得、帰国して東京深川で塩田を準備するが暴風で壊滅する。明治14年には小笠原諸島で塩田を企画したが実現できず、再度アメリカへ渡った。「西国立志編」同様に、新事業の開発に努めた人物として取り上げられたであろうが、彼の塩田事業は実際には稔らなかったようだ。

- 具体物

- 切株に座ったチョッキ姿の男が田中鶴吉であり、商船の船長や航海士らしい制服の人物二人と話し合っている。建物は素朴なあずま屋で、竹の柱に板ぶきの屋根である。背後には険しいがけが海に落ち、洋上には蒸気機関も積んだ大きな帆船が停泊している。空には海鳥が舞い、樹木からもここは小笠原諸島のようだ。左手には崖を登ってきた船員の姿もある。鶴吉はこの船長たちにも塩田事業の重要性を説いているのか、米国への乗船を依頼しているかであろう。

- Comments

- 位置づけ

- 「教導立志基(きょうどうりっしのもとい)」は明治18年頃から5,6年間にわたって刊行された教育画で、さまざまな人物の逸話から志を立てることの重要性を説いている。全部で53枚とされ、芳年・国周・清親など、当時の代表的絵師が参画している。スマイルズの『西国立志編』が中村正直の翻訳で大評判となったのを受けて、日本人の立志伝をとまとめたものである。人物も著名な偉人ばかりでなく、ミドルクラスの刻若勉励や自主自立のための自己努力を中心に人選してある。元就・家康の幼年時代を紹介したり。内侍・静・秋色など才能ある女性を取り上げたところに明治らしさが感じられる。

- 讃・画中文字

- 田中鶴吉ハ東都麻布ノ産ニシテ 幼時双親ヲ失ヒ横浜ニ走 商館ノボーイトナル 或時 米国気船長 ウ井ルモン氏戯(たわむれ)ニ汝(なん)ヂ吾ト共ニ米国へ住ベシト 鶴吉倍々希望シ止ズ 遂ニ船乗込コトヲ得 漸クニシテ桑港ヘ着ス 素志始テ達シ 岩嶋製塩会社ニ入 精励労力スルコト三年 月俸四十弗ヲ給フテ監督役トナリ 后八十弗得ルニ至リ 以上七年帰朝シテ我国ニ塩田業ヲ起スト雖(イエド)モ功ナラズ 而今嫁嶋ニ渡リ 艱苦ヲ甞(な)メテ一大事業ヲ起シ 益々富ヲ為セリ 東江誌

- 自由記入欄

- 史料分類

- 絵画