子供遊び はつ午

明治40年 (1907)

- 資料名1

- 子供遊び はつ午

- 史料名1よみ

- コドモアソビ ハツウマ

- 史料名Roma1

- 絵師・著者名

- 山本 昇雲

- Creator

- 落款等備考

- 昇雲

- 板元・製作者

- 松木平吉

- 制作年和暦

- 明治40年

- 制作年西暦

- 1907

- 書誌解題

- 資料名1

- 子供遊び はつ午

- 資料名2

- 史料名1よみ

- コドモアソビ ハツウマ

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 子供遊び

- 絵師・著者名

- 山本 昇雲

- 絵師・著作者名よみ

- しょううん (やまもと しょううん)

- Creator

- 管理No.

- 00000996

- 管理No.枝番号

- 002

- 落款等備考

- 昇雲

- 板元・製作者

- 松木平吉

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明治40年

- 制作年西暦

- 1907

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 画帖

- 印章の有無

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 近代版画

- 種別2

- 木版画

- 種別3

- 内容1

- 子ども絵

- 内容2

- 遊戯画

- 内容3

- 子ども(少年 少女) 初午 稲荷 太鼓 笛 絵馬

- テーマ

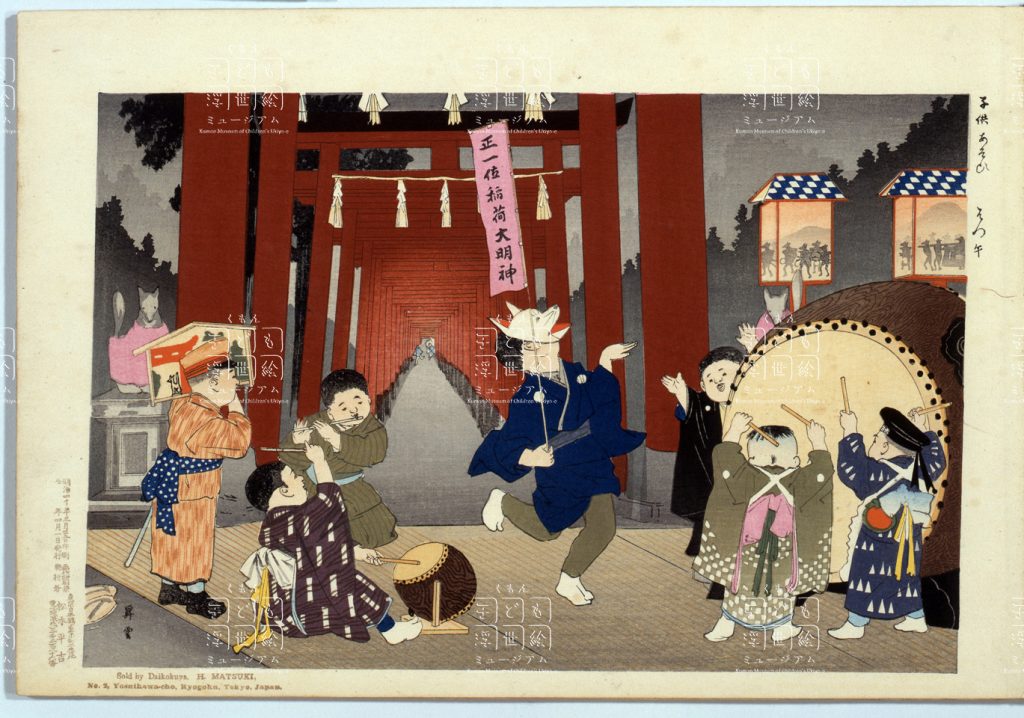

- 「子供あそび」は昇雲の子ども絵の代表作で、男女の四季のさまざまな遊びが描かれている。「四季のながめ」とちがい、登場するのは子どものみの作品が多く、母がいても背後で子どもを見守る存在だ。また男子の元気な遊びが多いのと、日露戦争を反映した遊び風俗が見られるのも特色だ。

稲荷神社の初午詣である。初午とは二月最初の午の日に行う稲荷祭だが、江戸以来、大変盛んで、子どもたちも幟や太鼓を持って町を練り歩き、境内では神楽を楽しんだ。稲荷は本来、田の神であったが、さまざまな現世利益をもたらすとされ、子供の健康や出世を願って、初午は盛大に祭りが行われた。

- 具体物

- 赤い鳥居が社殿に向かって並び立つ参道の前で、子どもたちが祭りを楽しんでいる。右手では大太鼓を打ち、中央では神使とされる狐の面をつけ「正一位」の幟を持つ子が踊り、左には笛と太鼓を奏する子、そして奉納する絵馬を持ち軍帽で腰に剣の子がいる。右の灯籠には狐の嫁入りの影絵が写る。左の狐の石像には新調したピンクの衣が着せられ、子どもたちも祭りらしい衣装だ。なお、幟の「正一位」は稲荷神社の総本社、伏見稲荷が「正一位」の神階を授与されたことによる。

- Comments

- 位置づけ

- 讃・画中文字

- 自由記入欄

- 山本昇雲(明治3年(1870)~昭和40年(1965))は高知県出身、上京後報道画家として『風俗画報』の口絵・さし絵を描くとともに、日本画家、浮世絵師としても活躍した。最後の浮世絵師とも称され「今すがた」や「子供遊び」のシリーズは、近代浮世絵版画の代表作とされる。明治の子ども風俗、女性風俗をたくみに描いた作品が多い。「四季のながめ」は12点まであることが確認されている。

鉋くずの笛を「東京風俗誌」ではラッパと呼んでいる。「江都二色」では鉋屑笛。

セルロイドの文化笛に関しては、「別冊太陽・子ども遊び集」に記載あり。

- 史料分類

- 絵画