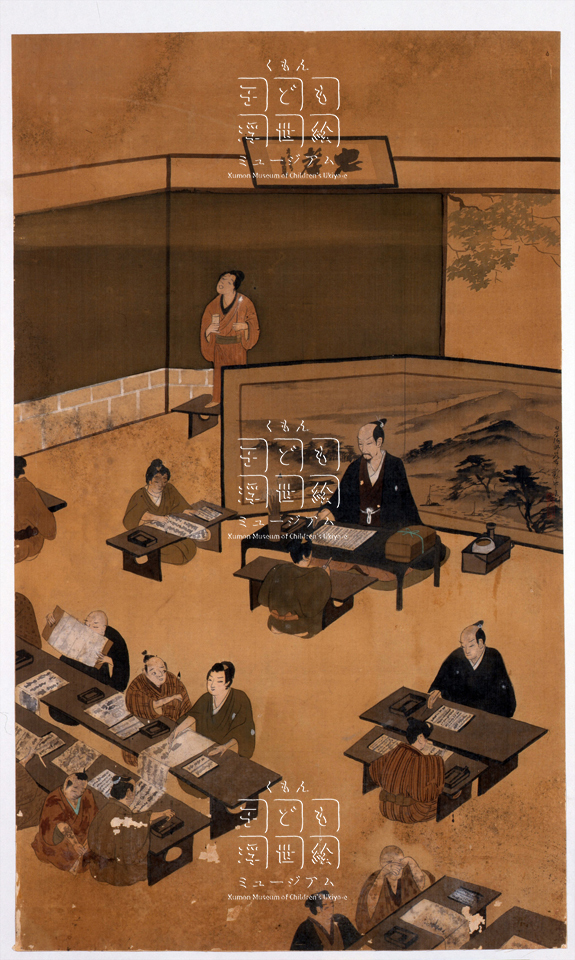

寺子屋の図

- 資料名1

- 寺子屋の図

- 史料名1よみ

- てらこやのず

- 史料名Roma1

- terakoyanozu

- 絵師・著者名

- 未詳

- Creator

- 落款等備考

- 板元・製作者

- 未詳

- 制作年和暦

- 制作年西暦

- 書誌解題

- 資料名1

- 寺子屋の図

- 資料名2

- 史料名1よみ

- てらこやのず

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- terakoyanozu

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 寺子屋の図

- 絵師・著者名

- 未詳

- 絵師・著作者名よみ

- Creator

- 管理No.

- 00001023

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 板元・製作者

- 未詳

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 制作年西暦

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- その他

- 印章の有無

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 肉筆浮世絵

- 種別2

- 種別3

- 内容1

- 風俗画

- 内容2

- 手習い絵

- 内容3

- 寺子屋 学習

- テーマ

- 寺子屋を描いた彩色肉筆画であるが、武士ないしは浪人が師匠の厳しい学習風景を描いてある。いわゆる「雷師匠」が教える寺子屋で、その教室風景をよくとらえてある。特に寺子屋では基本的には生徒の進度ごとに、往来物(教科書)が与えられ、個別に指導を受けると、あとは手習いを中心に自学自習をおこない、適宜師匠のチェック・指導をうけ、与えられた課題を習得していると、新しい課題に進んだ。怠けたりいたずらをすると、罰があった。それらがよく表現されている。

- 具体物

- 風の前に座った厳めしい師匠がおり、一人の寺子(生徒)を呼んで読み書きの成果を確認し、指導している。生徒は、自分の天神机を運んで、個人指導を受けている。その右手(画面左)には、次に指導を受けると思われる生徒が、控えている。画面右手前には助手の指導者がおり、やはり一人を指導している。左手前では、寺子達がたがいに向き合う形で机を並べ、各自お手本を自学自習で書写しているが、隣同士で話す子もいる。画面下端の子はどうやら泣いているようだ。部屋の後部には「忠孝」の額が掛けてあり、その下には罰をうけ、線香と茶碗を手に机に立たされた子がいる。

- Comments

- 位置づけ

- 寺子屋の肉筆図は大変少ないが、この作品は寺子屋の机の配置から、一人ずつ呼んでの指導ぶり、さらには罰で立たされた子まで、リアルに描いてあり、教育史料として大変貴重である。日本教育史の専門家からの評価も高い。落款がなく、絵師・作画期は未詳であるが、江戸後期の作と思われる。

- 讃・画中文字

- 自由記入欄

- 史料分類

- 絵画