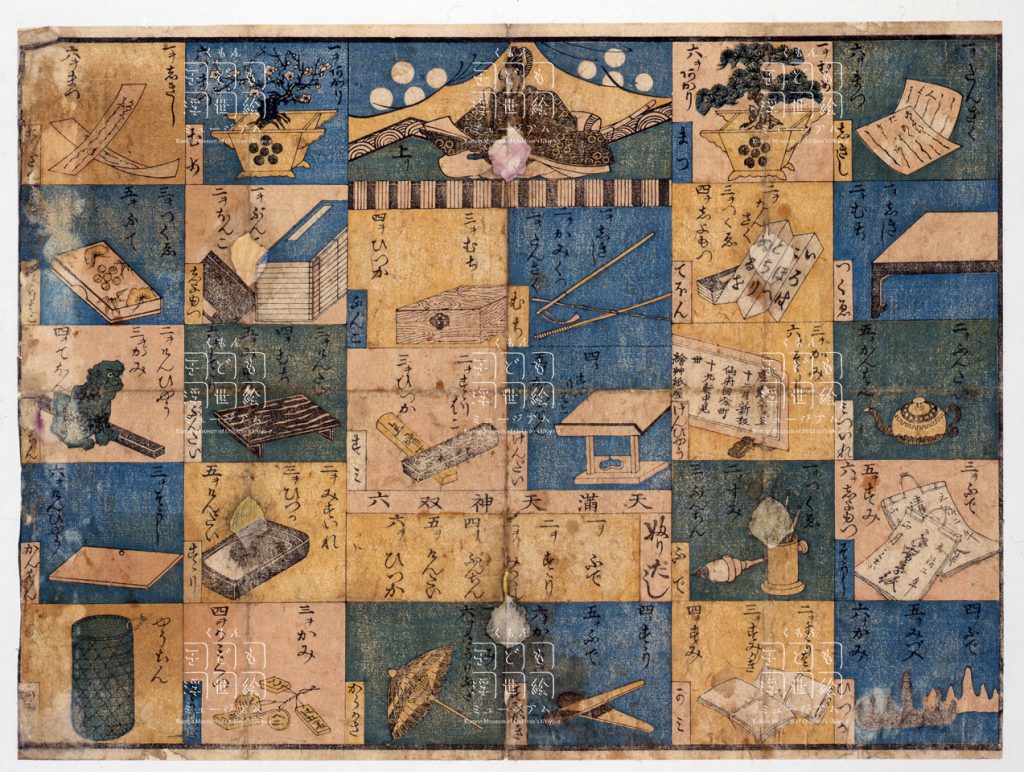

天満天神双六

慶応元年 (1865)

- 資料名1

- 天満天神双六

- 史料名1よみ

- てんまんてんじんすごろく

- 史料名Roma1

- tenmantenjinsugoroku

- 絵師・著者名

- 作者未詳

- Creator

- 落款等備考

- 板元・製作者

- 制作年和暦

- 慶応元年

- 制作年西暦

- 1865

- 書誌解題

- 資料名1

- 天満天神双六

- 資料名2

- 史料名1よみ

- てんまんてんじんすごろく

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- tenmantenjinsugoroku

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 天満天神双六

- 絵師・著者名

- 作者未詳

- 絵師・著作者名よみ

- Creator

- 管理No.

- 00001034

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 板元・製作者

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 慶応元年

- 制作年西暦

- 1865

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- その他

- 印章の有無

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- おもちゃ絵

- 内容2

- ゲーム

- 内容3

- 双六 天神

- テーマ

- 寺子屋で使う文房具を中心に、寺子屋生活に必要な道具類も含めて双六にしてある。通常の文具以外に、体罰に使うむちや永沈が見られること、仙台の地方版であることが注目される。

- 具体物

- 「ふりだし」は「天満天神双六」という題名と飛び先のみで絵はなく、「上り」は菅原道真像であり、左右の枡目に松と梅を配してある。各枡目の品では、文房具が右下から筆架、紙、墨掻、草紙、筆、硯、水入れ、硯屏、見台、墨、文台、文鎮、机、文庫、硯箱、色紙、短冊で、これに手本と書物が加わり、次いで生活道具から唐傘、草履札、紙屑かご、さらに商売道具として看板と鞭が入っている。大きな寺子屋では、草履を間違えないように札(下足札)を渡していたようだ。

- Comments

- 位置づけ

- 寺子屋で使う文房具、道具類がよく分かり貴重。現在この1枚しか残っていない。

- 讃・画中文字

- 天満天神双六

*「ふりだし」と「上り」を除き、最下段右下から最上段左上までの順に翻字。

○ふりだし

天満天神双六

一ヲ ふで

二ヲ すゝり(硯)

三ヲ みついれ(水入れ)

四ヲ ぶんちん(文鎮)

五ヲ けんたい(見台)

六ヲ ひつか(筆架)

【一段目】

○ひつか

四ヲ ふで

五ヲ みづ入

六ヲ かみ

○かみ

二ヲ すゝりばこ(硯箱)

三ヲ すみかき(墨掻)

四ヲ すみ

○すみかき

四ヲ すゝり

五ヲ ふで

六ヲ からかさ(唐傘)

○からかさ

一ヲ すみ

六ヲ さうりふだ(草履札)

○さうりふだ

三ヲ かみ

四ヲ かみくつ(紙屑)

○かみくつ

やうちん(永沈)

*浄土双六などで、一度そこに落ちると長く

出ることのできない場所を指す。従って、こ

の「紙屑」に来たらゲーム失格となったので

あろう。

【二段目】

○そうし

三ヲ ふで

五ヲ すみ

六ヲ しよもつ(書物)

元治二年 正月 三さい(歳)

手習草紙

元治二年 正月…

清(書草紙)

○ふで

一ヲ つくゑ(机)

二ヲ すみ

三ヲ ぶんちん

○すゝり

二ヲ みすいれ

三ヲ ひつか

五ヲ けんだい

○かんばん

三ヲ そうし

六ヲ けんびやう

【三段目】

○みついれ

二ヲ ふんたい

五ヲ かんはん

○けんびやう(硯屏)

三ヲ かみ

六ヲ そうし

慶応元乙丑十二月新板

仙台国分町十九軒中見世

絵艸紙屋

○けんだい

四ヲ すゝりばこ

五ヲ かんばん

○すみ

二ヲ すゝりばこ

三ヲ ひつか

○ぶんたい

三ヲ けんたい

四ヲ むち

五ヲ みす入

六ヲ すゝり

○ぶんちん

二ヲ けんひやう

三ヲ かみ

四ヲ てほん

【四段目】

○つくゑ

一ヲ しきし

二ヲ むち

○てほん

二ヲ たんさく

三ヲ つくゑ

四ヲ しよもつ

○むち(鞭)

一ヲ しきし

二ヲ かみくつ

三ヲ たんさく

○ふんこ(文庫)

三ヲ むち

四ヲ ひつか

○しよもつ

一ヲ ぶんこ

二ヲほんこ ( 「ぶんこ」か)

○すゝりばこ

三ヲ つくゑ

五ヲ ふて

【五段目】

○しきし

一ヲ たんざく(短冊)

六ヲ まつ

○まつ

一ヲ むめ(梅)

六ヲ あかり(上り)

○むめ

一ヲ あかり

六ヲ まつ

○たんざく

一ヲ しきし

六ヲ まつ

○上り

*菅原道真(菅公)座像

*

*文房四友(文房四宝)などの学用品をモチーフにした双六。左下隅の「かみくつ(紙屑)」に入るとゲーム失格になるのが面白い。

(小泉吉永氏翻刻)

- 自由記入欄

- 遊び方「飛び双六」

・時代は「そうし」の手習草紙・表紙に「元治二年正月」とあり、また「けんびょう」に「慶応元年十二月新板」とあるが、元治二年は四月に慶応になっており、刊行された十二月は慶応である。

・文房具でなじみの薄い物のみ説明すると、筆架は筆をのせかけておく台、墨掻は墨汁、墨滓を掻き集めるへら、硯屏は硯のそばに立ててほこりを防ぐ小さな衝立、見台は書物をのせて読む台、文台は書物や用紙をのせておく台、草履札は下足札と同じ。

・江戸時代には文房具の中でも、紙・筆・墨・硯を文房四宝といって大切にした。この双六にも当然織り込まれている。

- 史料分類

- 絵画