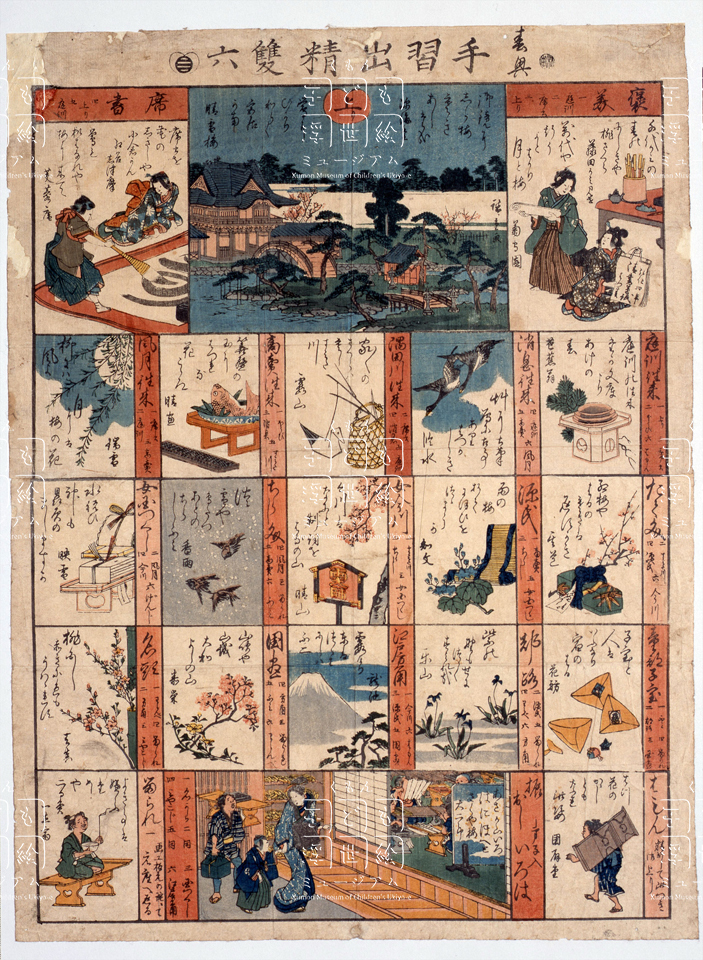

春興/手習出精雙六

弘化3年 (1846)

- 資料名1

- 春興/手習出精雙六

- 史料名1よみ

- しゅんきょうてならいしゅっせいすごろく :てらこいりいろはすごろく

- 史料名Roma1

- shunkyoutenaraishusseisugorokuterakoiriirohasugoroku

- 絵師・著者名

- 廣重(歌川 広重)

- Creator

- 落款等備考

- 廣重画

- 板元・製作者

- 伊場屋仙三郎

- 制作年和暦

- 弘化3年

- 制作年西暦

- 1846

- 書誌解題

- 資料名1

- 春興/手習出精雙六

- 資料名2

- 史料名1よみ

- しゅんきょうてならいしゅっせいすごろく :てらこいりいろはすごろく

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- shunkyoutenaraishusseisugorokuterakoiriirohasugoroku

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 春興/手習出精雙六

- 絵師・著者名

- 廣重(歌川 広重)

- 絵師・著作者名よみ

- ひろしげ (うたがわ ひろしげ)

- Creator

- 管理No.

- 00001177

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 廣重画

- 板元・製作者

- 伊場屋仙三郎

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 弘化3年

- 制作年西暦

- 1846

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大大判 大倍判

- 印章の有無

- @ 版元

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- ゲーム

- 内容1

- おもちゃ絵

- 内容2

- ゲーム

- 内容3

- 双六

- テーマ

- 寺子屋の学習内容と生活風習をテーマにしたもので、下段と上段に寺子屋生活を入れ、中段には初歩から次第に高度なものへと往来物(教科書)が配置されている。寺子屋のカリキュラムをたどる双六だが、中段中央は女子用往来物になっている。多くは男女共通の往来物である。題名の「春興」は春の楽しみであり、「出精」は精を出して励むことである。

- 具体物

- 「振り出し」には「寺子入いろは」とあり、寺子屋の入門風景が描かれている。羽織袴の生徒(寺子)が母に手を引かれた姿が描かれ、入門に必要な天神机をかつぎ、菓子折を持った小僧が従っている。座敷にはすでに手習いをしている子どもたちがいる。お経を広げたような折手本(絵半切りともよぶ)を持つ子もいる。「いろは」や数字など最初に習う字は、師匠みずからが折手本に書いてくれる慣わしだった。その左右には「はもん」「留られ」という罰の場面であるが、師匠の奥さまや町内老人の「あやまり役」がとりなして詫びをいい、元にもどしてもらった。二段目から往来物になり、最初の「童部子宝」は、「童部(わらんべ)の時、早く習しるべき事あり」で始まる入門書(一般的には「近道子宝」と呼ばれる)。「都路」は東海道の駅名を、「江戸方角」は江戸の町名・寺社名など地名を、「国尽」「名頭」は、国名・名前の字を扱っている。三段目の「たて文」は表状、「源氏」は五十四帖の名を織り込んだもの、「女今川」は教訓、「ちらし文」は色紙などへの散らし書き、「女国つくし」は姫君の婚礼語に国名をいれたもの。四段目にはよく知られた往来物が並んでいる。最上段の右は「褒美」で、清書草紙のできがよくて褒美をもらい、左は「席書」で大きな筆を揮っている。これで「上り」となるが、ここは学問の神様菅原道真を祭る亀戸天神であり、梅が咲きそろっている。

<注>小泉氏の翻刻にも解説あり

- Comments

- 位置づけ

- 寺子屋の風俗とカリキュラムを示す貴重な絵双六。作者が当時の人気絵師広重であることも注目される。広重は子ども好きだったとされるだけに、寺子屋の内容をよくとらえている。各枡目には美しい字体で句が添えられ、これもお手本になっている。

- 讃・画中文字

- 春興〉手習出精雙六

*「振出し」と「上り」を除き、最下段右下から最上段左上までの順に翻字。

【一段目】

○振出し 寺子入・いろは

「あさか山 いろはにほへと さくや梅」

大二郎

*手習い始めに学ぶ「浅香山」「いろは」をもじった雑俳。

(一)名かしら(名頭)

(二)同

(三)国つくし(国尽)

(四)みやこじ(都路)

(五)同

(六)江戸方角

○はもん(破門)

精出して此つき(次)御上り

「はつ花の かゝしともなれ 此姿」

団扇堂

○留られ

(一)画工・板元の詫にて元座へ返る。

「よき事は 嫌ふためしや 二日灸」

一立斎

*左手に線香、右手には水が一杯入った茶碗を持ち、天神机の上に正座するのは、寺子屋での一般的な体罰。線香が燃え尽きるまで、水をこぼさずに座っていなければならなかった(こぼしたらやり直し)。また「画工・板元の詫にて…」とあるのも、寺子屋に見られた「あやまり役」(本人になりかわって師匠に詫びる役)の習慣を踏まえたものである。

【二段目】

○童部子宝

*通常は「近道子宝」と呼ばれる教訓科往来である。

(一)ふみ(縦文)

*「ちらし文」の項目に「(六)ふみ」とあることからすると、「ふみ」とは「たて文」を指すのであろう。

(二)都路

(三)国尽

(四)留られ

「子宝と 人はいふなり 宿のはる」

花舫

○都路

*通常「都路」といえば「東海道往来」を指す。ただし「都路往来」には東海道と中仙道の二種ある。

(二)源氏

(四)わらべ

(五)留られ

(六)方角

「紫の 野もせにつゝく すみれ哉」

楽山

○江戸方角

(一)今川

*本双六でこれに該当するのは「女今川」

(三)源氏

(五)国尽

(六)はもん

「霞より 東はつゝく にし(西)は不二(富士)」龍池

○国尽

(三)留られ

(四)方角

(五)ふみ(縦文)

(六)わらんべ(童部子宝)

「山吹や 山城大和 よしの山」

泰栄

○名頭

(一)わらんべ(童部子宝)

(二)方角(江戸方角)

(三)みやこじ

(四)留られ

「桃白し 赤きに色も うはゝれす(奪われず)」 天真

【三段目】

○たて文

(二)すみだ川(隅田川往来)

(四)源氏

(六)今川

「紅梅や はるの寒さは 返すかき」

其道

*「返す書き」とは並べ書きの手紙文の追伸文で、「猶々」「返す返す」のような言葉で始まることから「猶々書き」「返す書き」などと呼ばれる。手紙の冒頭を余白にしておき、主文の用件に補足する場合に、この余白に主文よりもやや字下げをして追伸文を書く。

○源氏

(一)商売(商売往来)

(三)ちらし(ちらし文)

(五)女国つくし

「雨の梅 折てにほひを つゝまうか」

知文

○女今川

(一)すみだ川

(二)ちらし

(三)女国つくし

「今川は なにと制詞を はなの山」

晴山

○ちらし文

(三)留られ

(四)風月(風月往来)

(五)商売(商売往来)

(六)ふみ(縦文)

「淡雪や 鳥たつあとの ちらしふみ」

香雨

○女国つくし

(二)風月

(四)今川

(六)げんじ

「水祝ひ 神も贔屓の ましますか」

映雪

【四段目】

○庭訓往来

★(一)ちらしふみ

(二)ほうび(褒美)

(六)はもん

「庭訓の往来 たか文庫より あけの春」

芭蕉翁

○消息往来

(四)庭訓

(五)商売

(六)風月

「艸に土筆(つくし) 雁に古事あり はつかしき」 臨水

○隅田川往来

(二)席書

(四)消息

(六)庭訓

「家々の さくらは重し すみた川」

霞山

○商売往来

(一)ほうび

(三)消息

(五)すみた川

「算盤の 玉にはつれる 花こゝろ」

晴尽

○風月往来

(一)席書

(二)庭訓

(三)商売

「柳には 風よ月には 梅の花」

瑞雪

【五段目】

○褒美

(一)庭訓

(二)席書

(三)上り

「千代かみの 春のにしきや 桃さくら」

藤田かみ見せ

「万代(よろずよ)や こうかとはかり 月と梅」菊守園

*少女が持つ「清書草紙」には「弘化四年/清書草紙/はつ春」と記すから、本双六の刊行年代が弘化四年一月と推定される。

○席書

(四)上り

(五)庭訓

★(六)□□

「席書を 花のしきしや 小倉かん」

紅谷志津摩

「鴬も 机はなれや 梅に来て」

芙蓉庵

○上り

「御鏡に しら梅寒き あした哉」

源海堂

「鴬に ひより和らく 宮居かな」

晴雪楼

広重画

*寺子屋における手習い始めから修業までの一般的なカリキュラムを題材にした双六だが、扱う往来物から男女共用を意図して作られたことは明かである。「寺子入」の「いろは」から始まって徐々に高度になるように往来物が配列されている。出版された時期が正月のため、春に因んだ雑俳(各往来との関連も考慮されて詠まれている)を各欄に掲げるのが特徴。「江戸方角」「隅田川往来」などが掲げられる点からも、江戸板と推定されよう。

(小泉吉永氏翻刻)

- 自由記入欄

- 遊び方「飛び双六」

右上の「清書草紙」に弘化4年はつ春とあり、弘化4年の正月用に弘化3年に売り出されたもの。絵双六は年末年始の遊びであり、多くが前年9~11月頃に発売された。これは広重50歳の作品であるが、子ども好きとされるだけに内容、絵ともきちんとした作品に仕上げてある。

- 史料分類

- 絵画