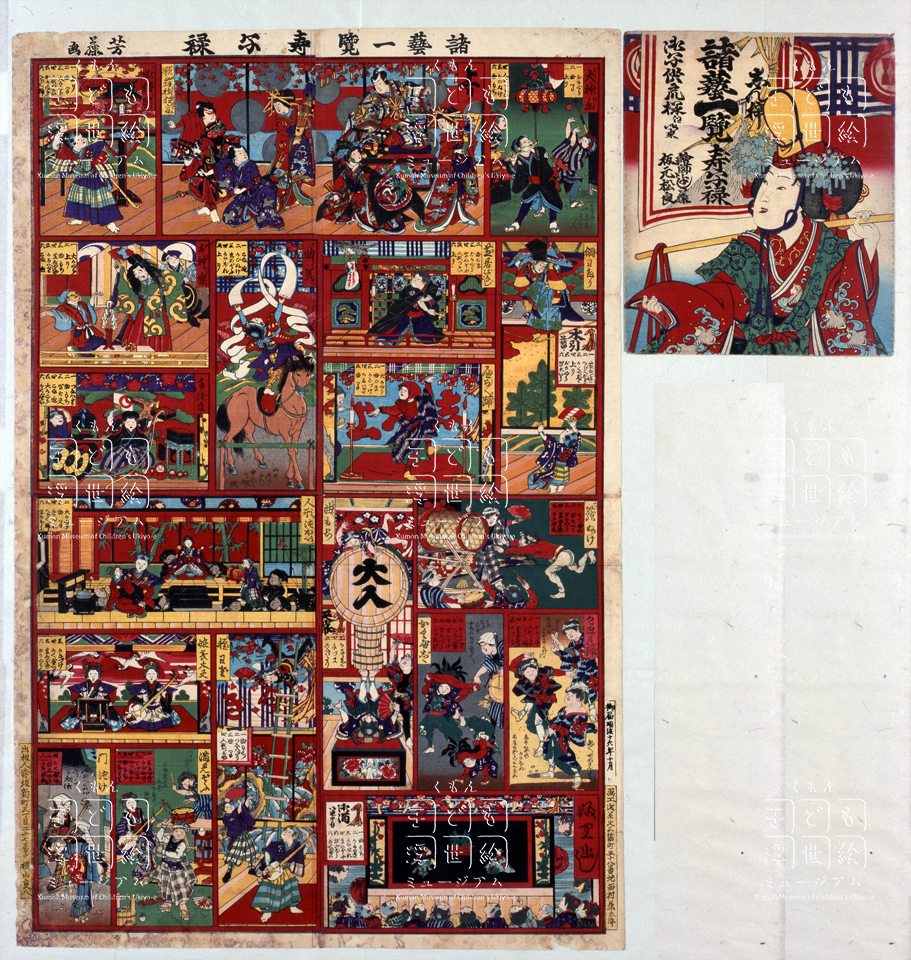

諸芸一覧寿語録

明治16年 (1883)

- 資料名1

- 諸芸一覧寿語録

- 史料名1よみ

- しょげいいちらんすごろく

- 史料名Roma1

- shogeiichiransugoroku

- 絵師・著者名

- 芳藤(歌川 芳藤)

- Creator

- 落款等備考

- 芳藤画

- 板元・製作者

- 横山良八

- 制作年和暦

- 明治16年

- 制作年西暦

- 1883

- 書誌解題

- 資料名1

- 諸芸一覧寿語録

- 資料名2

- 史料名1よみ

- しょげいいちらんすごろく

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- shogeiichiransugoroku

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 諸芸一覧寿語録

- 絵師・著者名

- 芳藤(歌川 芳藤)

- 絵師・著作者名よみ

- よしふじ (うたがわ よしふじ)

- Creator

- 管理No.

- 00001196

- 管理No.枝番号

- 001

- 落款等備考

- 芳藤画

- 板元・製作者

- 横山良八

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明治16年

- 制作年西暦

- 1883

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- (丈長奉書)

- 印章の有無

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- おもちゃ絵

- 内容2

- ゲーム

- 内容3

- 双六 芸事

- テーマ

- 明治16年の刊行であり、当時の諸芸(大道芸から舞台芸能まで)を紹介した絵双六である。明治6年には東京府知事から、身体的障害者に関する見世物などは禁止されており、ここでは江戸時代から続く芸事、見世物のうち、比較的健全なものが取り上げられている。

歌舞伎、古神楽、門づけなど大人の演じるもの、子ども中心のもの、両者が演じたものに分けられる。

大道芸、舞台芸能を扱った絵双六の袋つき

- 具体物

- 「ふり出し」は「写し絵」であり、舞台の幕に三番叟踊りが木製幻灯器で写し出されている。この人物がポーズを次々と変える。舞台の上には「ひいき」の文字があり、のしが飾られ、「御酒」も届けられたようだ。「上がり」は、はなやかな歌舞伎の舞台である。諸芸のうち、内容の分かりにくいもののみ解説すると、「豆蔵」は大道での手品・曲芸の芸人。「門付」は家々を回って雑芸を演じ金品を乞う下層芸人で、ここに来れば一回休みとなっている。「曲もち」は、仰向けに寝て両足を高く上げ、俵やたるなどを回す芸人で子どもの曲持ちもいた。「手妻」は、手品・奇術のこと。「大神楽」は抜け籠とまりを用いた曲芸で、今も寄席芸として続いている。また「綱わたり」にある「水引」は、水引をかけたご祝儀袋のことで、ひいき筋から芸人に贈られたもの。「曲馬」は幕末に西洋から渡来し、明治になってもフランス人、イタリア人の曲馬が人気を呼び、日本人も次第に試みるようになる。この絵では止まった馬

でリボンを操るだけにとどまっている。

袋の絵は歌舞伎舞踊「汐くみ」である。題名の寿子禄に「子」の字を当ててある。また「御子供衆様」とあり、子ども用の絵双六であることが分かる。「志ん梓」は「新梓」で「新しく印刷した」の意。

- Comments

- 位置づけ

- 子どもに人気のあった大道芸や舞台芸能が、江戸から明治へとどう受け継がれてきたかをうかがうことができる。

- 讃・画中文字

- 曲独楽 歌舞伎狂言 上り 大神楽

古神楽 曲馬 芝居ばなし 綱わたり

手づま へらへら踊

人形つかい 曲もち 籠ぬけ

娘義太夫 軽わざ かくべじし かっぽれ踊

門づけ まめぞう ふり出し

- 自由記入欄

- 遊び方「飛び双六」

・「曲馬」で六が出れば「中入」にて一と回り休みとあるが、「中入」とは芝居や相撲の用語で「休息」のことである。

・上部題名に続いて「芳藤画」とあり、おもちゃ絵で知られる歌川芳藤の作品である。右下欄外には、画工西村藤太郎と本名も記してある。芳藤は明治20年に60歳で亡くなっており、これは晩年の作品である。

- 史料分類

- 絵画