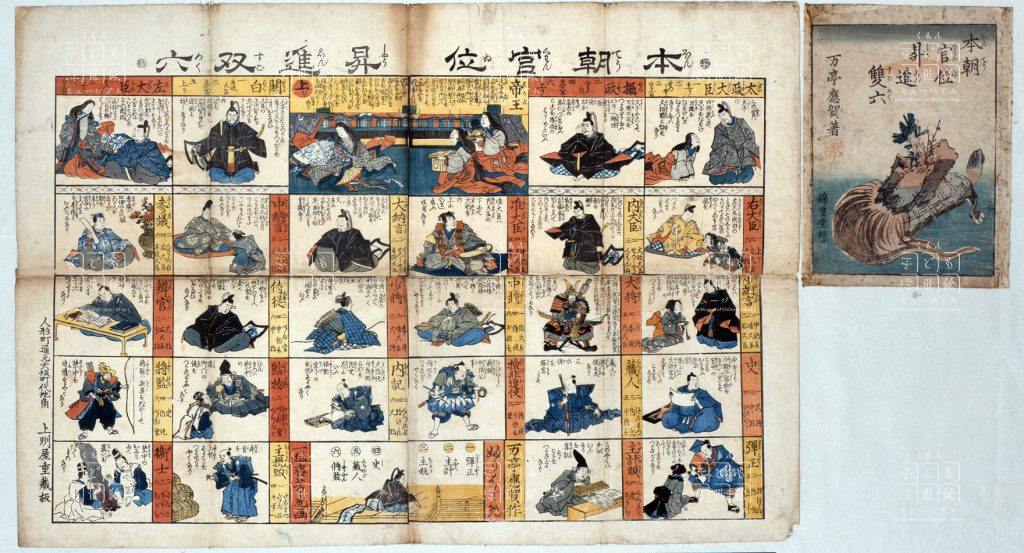

本朝官位昇進双六

弘化4年から嘉永5年 (1847-52)

- 資料名1

- 本朝官位昇進双六

- 史料名1よみ

- ほんちょうかんいしょうしんすごろく

- 史料名Roma1

- honchoukanishoushinsugoroku

- 絵師・著者名

- 一猛斎 芳虎(歌川 芳虎)/画・万亭 應賀/著

- Creator

- 落款等備考

- 一猛斎 芳虎画・万亭 應賀著

- 板元・製作者

- 上州屋 重蔵

- 制作年和暦

- 弘化4年から嘉永5年

- 制作年西暦

- 1847-52

- 書誌解題

- 資料名1

- 本朝官位昇進双六

- 資料名2

- 史料名1よみ

- ほんちょうかんいしょうしんすごろく

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- honchoukanishoushinsugoroku

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 本朝官位昇進双六

- 絵師・著者名

- 一猛斎 芳虎(歌川 芳虎)/画・万亭 應賀/著

- 絵師・著作者名よみ

- よしとら (いちもうさい よしとら/うたがわ よしとら・まんてい おうが)

- Creator

- 管理No.

- 00001231

- 管理No.枝番号

- 000

- 落款等備考

- 一猛斎 芳虎画・万亭 應賀著

- 板元・製作者

- 上州屋 重蔵

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 弘化4年から嘉永5年

- 制作年西暦

- 1847-52

- 制作年月

- 弘化4年から嘉永5年正月

- 書誌解題

- 判型・形態

- *

- 印章の有無

- 名主2

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- おもちゃ絵

- 内容2

- ゲーム

- 内容3

- 双六 官位

- テーマ

- 官位とは国家の役人の官職と位階を示す。本来、この官職を覚えるために作られたとされ、中国にもあり、ここでは「本朝」と付けてある。むろん官職・位階の名称を覚えるだけではなく、正月遊びとして地位の昇進や将来の栄達、立身出世を願って遊ばれた。同類の「官職昇進双六」には寛政10年刊行のものもある。

各官位ごとに職務内容や地位をくわしく解説してあり、昇進を楽しみながら、官位に関する知識を得ることができる。

- 具体物

- 「ふりはじめ」は、衣冠束帯で朝廷に伺候する高宮。「上り」は「帝王」で、みかどとルビがつけてある。天子の姿は、御簾でかくしてあり、皇女又は皇后と女官のみ描かれている。あとの26の枡目には下から上へと、位階順に官職が紹介されている。下段右から「弾正」は洛中の巡検役、「主計頭」は算盤で戸口算数の計算、「主税頭」は年貢の上納「衛士」は禁中でたき火をたいての護衛である。上位になると、衣冠東帯の大礼服で座っているだけであるが、各官職ごとに業務内容を記してある。

袋:絵は亀が蓬莱山を背負って海に遊ぶめでたい図である。この亀は長生きして尾に海藻がつき、

蓑のようになった「みのがめ」で、長寿の象徴。背中の蓬莱山は、松竹梅が茂り、不老不死の仙

人が住むという理想郷。ともに中国の伝説に由来し、長寿を願うめでたい図像として、五月飾りな

どに使われた。背景の海上には、大きな太陽がうっすらと浮かび、日の出の状景である。

- Comments

- 位置づけ

- 朝廷の複雑な官職を知るとともに、職種にかかわらず、昇進出世を願った双六で、出世双六の基本タイプの一つ。道中双六と並んで、「上り」までのステップが明確に示された、代表的な双六。

- 讃・画中文字

- 左大臣 関白 上り 帝王 摂政 太政大臣

参議 中納言 大納言 准大臣 内大臣 右大臣

弁官 侍從 少将 中将 大将 少納言 将監 監物 内記 検非違使 蔵人 史

衛士 主税頭 ふりはじめ 主計頭 弾正

枡目内の官職説明文要解読

(右から1列目)

太政大臣(だいじょうだいじん):この官は天使の御師範にて 天使をたすけ万機をたすけおさむるをつかさどるなり 今は大相国と称すなり

右大臣(うだいじん):左大臣関白のときは そのしょく(職)にかはりて 左大臣のごとく あまたの政(まつりごと)をつかさどりたまふなり

少納言(せうなごん):このくらいは のこるをひろひ うけたるをおぎなう任なり 嵯峨帝 弘仁年中 只○(鈴?)印等のことを つかさどらしむ

史(し):中古より 小槻の宿称をもって一史とす 宮中のことをおこなふゆへに官務といふ 大政官の文書ことごとくこれをしるす

弾正(だんじやう):このやくは らくちう(洛中)をじゆんけん(巡検)して ひぎをただし あらためるを つかさどるなり

(右から2列目)

摂政(せつしやう):天子にかはりて 万機の政をつかさどり玉ふ いにしへ神功(じんごう)皇后 また聖徳太子 また藤原の忠仁つとめ玉ふ これを摂政のはじめといふ

内大臣(ないだいじん):このくらゐは 左右の大臣の上に列せしが ひさしく絶(たへ)ぬ 光仁帝の朝に藤原の良継 魚名等(うおなとう)をもって内大臣とす これより左右の大臣の下となれり

大将(たいしやう):大将は武官の極官(ごくかん)なり 平城天皇二年 藤原の内麻呂をもって左大将とし 坂の上の田村丸をもって右大将となしゐふ これを左右(さう)の大将のはじめなり

蔵人(くらんど):蔵人は地下(ぢげ)の諸太夫なり 正六位を極官とす

主計頭(かずへのかみ):このやくは戸口いんすうを算劫(さんかん)することを つかさどるなり

(右から3列目)

皇帝(みかど):天子の御名を天皇.皇帝主上当今至尊.陛下.御門.朝廷衛位聖朝.聖上.聖皇.御一人皇(ごいちにんすべらき)などともあがめ申す.出(いで)玉ふを御幸(みゆき)といひ 位をつぎ玉ふを御即位といひ 御ことばを倫言といひ おふせいださるを勅定といひ 御自筆をしんかんといひ おぼしめしを叡慮(ゑいりよ)といひ いかり玉ふをげきりんといひ 位をのがれ玉ふを仙洞(せんとう)と申し奉るなり

准大臣(じゆんだいじん):准大臣は内大臣の下にて大納言の上にいましゐふ御身なり

中将(ちうじやう):中将は左近衛右近衛中将といつて 兵具をたいし 大将の下に列してしたし 天子をまもるやくなり

検非違使(けびいし):けびいしは断獄(だんきよく)刑法(けいぼう)公事(くじ)訴訟(そしょう)をつかさどるやくなり

(右から4列目)

大納言(だいなごん):大臣とまじはりて 天下の政をおこない もし大臣ふさんのときは 大臣にかはりて その事をおこなふゆへ 亜相(あさう)と称して もつとも重職(ぢうしよく)なり

少将(せうしやう):少将は左右の少将というて五位の殿 上人譜弟(しやうにんふてい)の公達(きんだち)この官に任ずといふ

内記(ない):大内記(だいないき)小内記(せうないき)これを内史局(ないしきよく)といふ 詔勅(じやうちよく)宣下の出記(しよき)するやくなり

(右から5列目)

関白(くわんばく):天子のみことのりを奉りて 天下のまつりごとをとりおこなひ 人臣(じんしん)の上にい○すがゆへ 御一人とも申すなり 御父を太閤と申し 御祝髪(かざりをとり)玉ふを弾閣(ぜんかく)と称し奉るなり

中納言(ちうなごん):大臣大納言のことばをついで下にのべ また上にまうしあげることを つかさどり ゐふなり

侍従(じじゆう):少納言に任ぜらるる人 この官を兼て 天子の近習(きんじゆ)して のこれるをひろい かけたるをおぎなひ ゐふなり

監物(けんもつ):けんもつは 禁中の諸御門の鍵を つかさどるやくなり

主税頭(ちからのかみ):年貢を上納することを つかさどるやくなり

(右から6列目)

左大臣(さだいじん):あまたのまつりごとを奉行し玉ふゆへ 一の上と申すなり 御不参(ごふさん)のときは つぎの大臣これにかはりて つとめ玉ふ 竹内宿称(たけのうちすくね)より大臣の号はじまれり

参議(さんぎ):参議は四位以上の才ある人をゑらび 勅を奉り 宮中のまつりごとを参議(まじはりはかる)といふところなり

辨官(べんくわん):宮中のことをとりおこなふ重職なるゆへ 文才のひいでたるものをゑらびいださることなり

将監(しやうげん):将監は兵具をたいして禁中を守護するやくなり

衛士(ゑじ):禁中のおにわにて篝火(かがりび)をたくものなり

- 自由記入欄

- 遊び方「飛び双六」

・同類の「官職昇進双六」(寛政10年、123.5×105.2センチ)は、201もの枡目で構成されており、人物ないしはその役職にふさわしい品物で官職を示している。采も数でなく「祚、品、位、階、等、級」の六つの目になっている。(「絵すごろく」山本正勝より)

- 史料分類

- 絵画