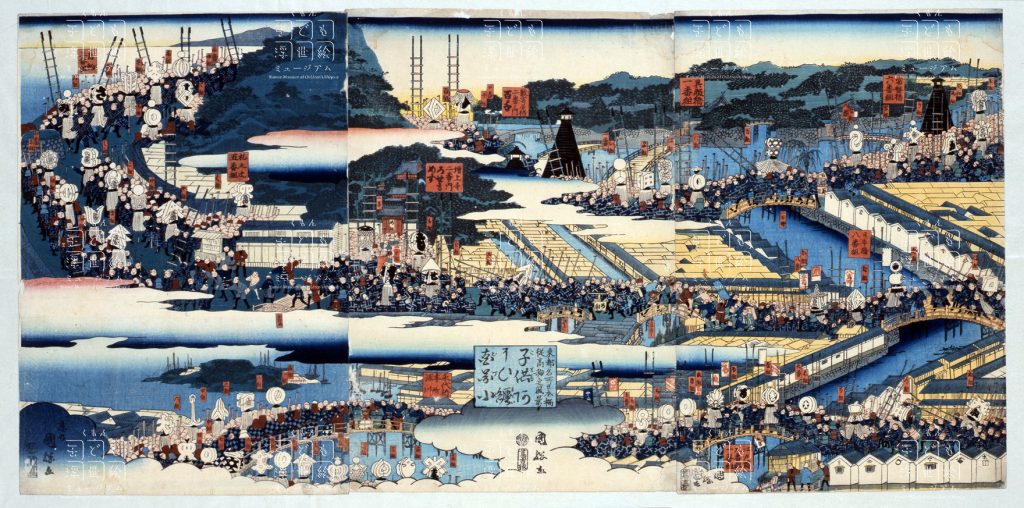

子どもあそび 纏ごっこ:子供阿そひ纏ごっ小

文久3年 (1863)

- 資料名1

- 子どもあそび 纏ごっこ:子供阿そひ纏ごっ小

- 史料名1よみ

- こどもあそびまといごっこ

- 史料名Roma1

- kodomoasobimatoigokko

- 絵師・著者名

- 國綱(歌川 国綱)

- Creator

- 落款等備考

- 國綱画

- 板元・製作者

- 蔦屋 吉蔵

- 制作年和暦

- 文久3年

- 制作年西暦

- 1863

- 書誌解題

- 資料名1

- 子どもあそび 纏ごっこ:子供阿そひ纏ごっ小

- 資料名2

- 史料名1よみ

- こどもあそびまといごっこ

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- kodomoasobimatoigokko

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 子どもあそび 纏ごっこ

- 絵師・著者名

- 國綱(歌川 国綱)

- 絵師・著作者名よみ

- くにつな (うたがわ くにつな)

- Creator

- 管理No.

- 00001306

- 管理No.枝番号

- 000

- 落款等備考

- 國綱画

- 板元・製作者

- 蔦屋 吉蔵

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 文久3年

- 制作年西暦

- 1863

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判3枚続

- 印章の有無

- 年月改 版元

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- 子ども絵

- 内容2

- 遊戯絵 やつし 名所絵

- 内容3

- 火消し 行列 行進 名所@

- テーマ

- 火消には定火消、大名火消、町火消の三種があった。これは町火消の配置を江戸の鳥瞰図に示したものだが、人物を子どもにしてあるのは、火消を浮世絵で描くことは禁止されていたから。町火消は「いろは四十七組」からなるが、一番から十番までの大組に編成されていた。

- 具体物

- 右図の中央には日本橋川が流れ、下から江戸橋、日本橋、一石橋が並び、江戸城外堀へと続いている。左奥の呉服橋が一番組となっている。中図の下は永代橋で、題字の上に新ばしがあり、左上方には木々に囲まれ増上寺がある。右手には黒い物見櫓が建っている。左図下部は永代橋と隅田川河口の佃島。雲形の上には金杉橋があり、ここから上部の高縄の高台へと続く。全体に火消装束の人々が持つはしごやとび口、それに各組の纏もきちんと描いてある。

- Comments

- 位置づけ

- 火事場で活躍する火消しは子どもたちにも人気があり、子ども見立の火消がいくつも作られている。子どもたちは、纏によっていろは四十七組を覚えたのであろう。

- 讃・画中文字

- 子供あそひまとい纏ご御ず図こ小

*右上から左下に向かって翻字。

常盤橋 六番組

呉服橋 一番組

日本橋 八番組

江戸橋 九番組・十番組

数寄屋橋 二番ノ門 百・千(百組・千組)

増上寺 二番ノ門 ろ・せ・も・め・す(ろ組 す組)

(中央タイトル)

東都名所日本橋、

従高輪之風景(高輪よりの風景)

子供あそひ纏御図小

永代橋 本所 深川

高輪三 番組

札之辻 五番組

- 自由記入欄

- 史料分類

- 絵画