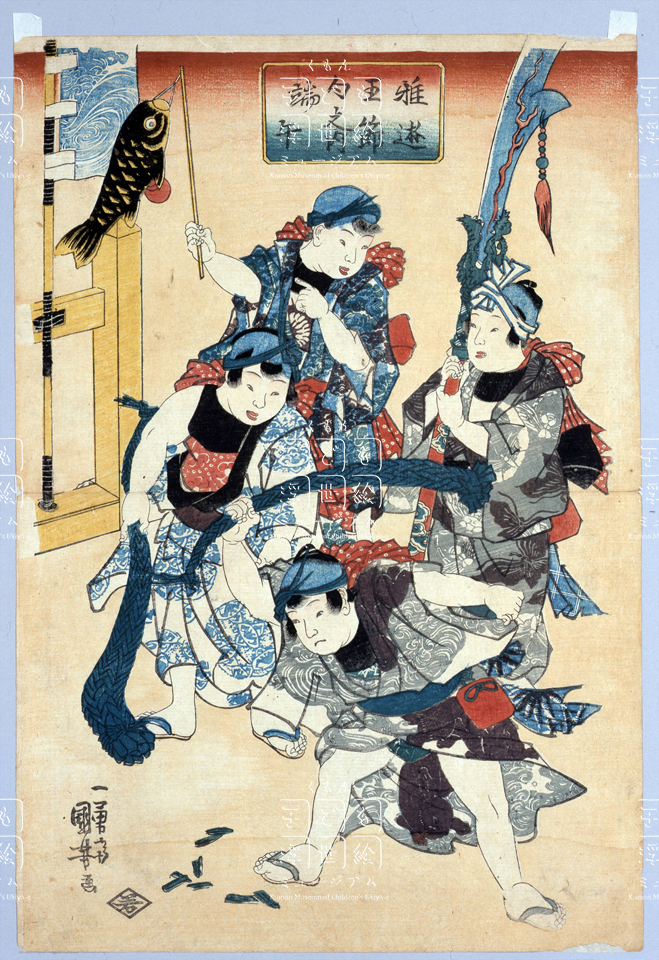

雅遊 五節句之内 端午

天保10年頃 (1839)

- 資料名1

- 雅遊 五節句之内 端午

- 史料名1よみ

- おさなあそびごせっくのうち たんご

- 史料名Roma1

- osanaasobigosekkunouchitango

- 絵師・著者名

- 歌川 國芳(歌川 国芳)

- Creator

- 落款等備考

- 一勇斎 國芳画

- 板元・製作者

- 若狭屋与市

- 制作年和暦

- 天保10年頃

- 制作年西暦

- 1839

- 書誌解題

- 資料名1

- 雅遊 五節句之内 端午

- 資料名2

- 史料名1よみ

- おさなあそびごせっくのうち たんご

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- osanaasobigosekkunouchitango

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 雅遊五節句之内

- 絵師・著者名

- 歌川 國芳(歌川 国芳)

- 絵師・著作者名よみ

- くによし (いちゆうさい くによし/うたがわ くによし)

- Creator

- 管理No.

- 00001338

- 管理No.枝番号

- 003

- 落款等備考

- 一勇斎 國芳画

- 板元・製作者

- 若狭屋与市

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 天保10年頃

- 制作年西暦

- 1839

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判

- 印章の有無

- 版元

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- 子ども絵 風俗画

- 内容2

- 遊戯画 年中行事

- 内容3

- 子ども(男子 少年) 遊び(菖蒲打ち) 五節句(皐月 端午の節句) 鯉のぼり

- テーマ

- 具体物

- 五月五日の端午の節供で、男子の健康と出世を祈る祭目。手前の男子二人は、菖蒲を編んで地面に打ち付け、音の高さを競う菖蒲打ちをしている。背後には座敷飾りの鯉のぼりと長い飾り刀(青竜刀)を持つ子がいる。左端には、五月幟の台が見えている。菖蒲は尚武に通じ、また葉は剣形で香気があり、邪気を防ぐとされた。三人の男子は、菖蒲のはち巻を締めている。また手前の男子は帯にお守りの入った赤い巾着をつけている。

- Comments

- 位置づけ

- 讃・画中文字

- 自由記入欄

- ・『江戸府内絵本風俗往来』(菊池貴一郎)には、端午の節供を「男女とも子供は武家町人おしなべで清き衣服を着して各々師の許へ祝賀を述べに行く。終わりて各自遊びにつく」とある。

・鯉のぼりは、鯉の滝登りの故事から立身出世のシンボルとして江戸中期から好まれるようになったが、本来は、戸外には幟が立てられ、室内に武者人形やかぶとが飾られた。鯉のぼりの屋外用は防火の邪魔になり、また華美になりすぎ、禁止された時期もある。

- 史料分類

- 絵画