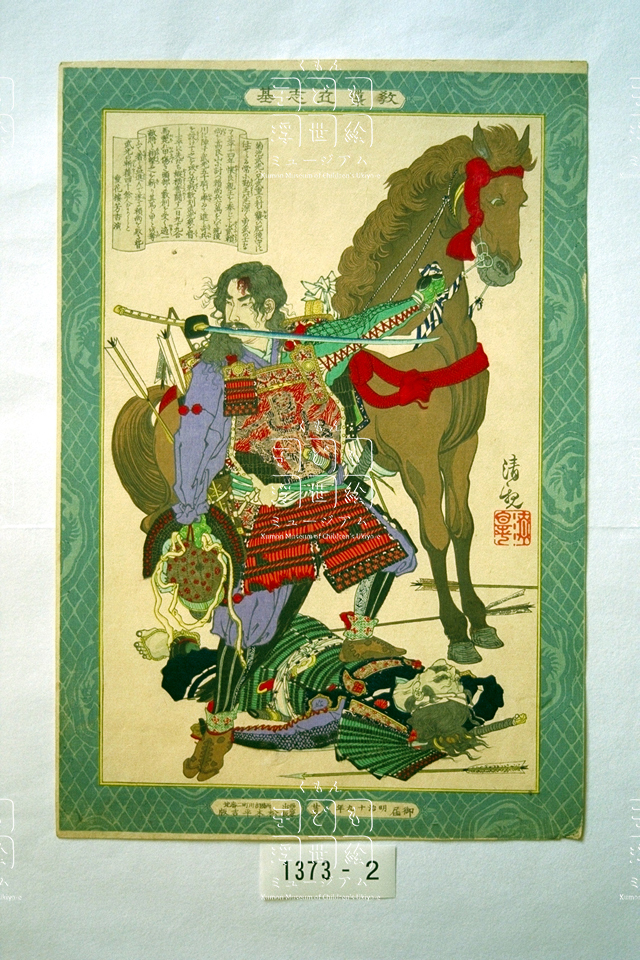

教導立志基 廿五 菊池武光

明治19年 (1886)

- 資料名1

- 教導立志基 廿五 菊池武光

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名Roma1

- kyoudourisshinomotoi25 kikuchitakemitsu

- 絵師・著者名

- 清親(小林 清親)

- Creator

- 落款等備考

- 清親

- 板元・製作者

- 松木平吉

- 制作年和暦

- 明治19年

- 制作年西暦

- 1886

- 書誌解題

- 資料名1

- 教導立志基 廿五 菊池武光

- 資料名2

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- kyoudourisshinomotoi25 kikuchitakemitsu

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 教導立志基

- 絵師・著者名

- 清親(小林 清親)

- 絵師・著作者名よみ

- きよちか (こばやし きよちか)

- Creator

- 管理No.

- 00001373

- 管理No.枝番号

- 002

- 落款等備考

- 清親

- 板元・製作者

- 松木平吉

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明治19年

- 制作年西暦

- 1886

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判

- 印章の有無

- (御届)

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- 人物画

- 内容2

- 教訓画

- 内容3

- 菊池武光

- テーマ

- 菊池武光は南北朝時代の武将で、九州南朝方の中心となって活躍した。これは天平14年(1359年)に懐良親王を奉じた武光が、筑後大保原で少弐頼尚の大軍を破った「筑後川の戦い」の奮戦ぶりを称えたものである。獅子奮迅の活躍をした武光だが、乗馬はたおれ甲はこわれる。そこで、敵将を斬り馬と冑(かぶと)を奪う場面を描いている。勤王の武将を顕彰する意図がうかがえる。

- 具体物

- 倒した敵将を踏んづけて立つ菊池武光で、右手に敵から奪った冑を持ち、左手でうばった馬の手綱を握り、口には太刀をくわえている。頭部からは血が流れ、箙(えびら)の矢も残り少なく、鎧は草摺(くさずり)の部分がちぎれている。地面には矢が散乱し、激戦の跡をよく表現している。

- Comments

- 位置づけ

- 「教導立志基(きょうどうりっしのもとい)」は明治18年頃から5,6年間にわたって刊行された教育画で、さまざまな人物の逸話から志を立てることの重要性を説いている。全部で53枚とされ、芳年・国周・清親など、当時の代表的絵師が参画している。スマイルズの『西国立志編』が中村正直の翻訳で大評判となったのを受けて、日本人の立志伝をとまとめたものである。人物も著名な偉人ばかりでなく、ミドルクラスの刻若勉励や自主自立のための自己努力を中心に人選してある。元就・家康の幼年時代を紹介したり。内侍・静・秋色など才能ある女性を取り上げたところに明治らしさが感じられる。

- 讃・画中文字

- 菊池武光は兄武重の封を襲ひ肥後守に任ぜらる 常に勤王の志深く 勇武の士なり 正平十四年 懐良(やすよし)親王を奉じて 少貳頼尚(しょうによりひさ)を高良山に討つ 頼尚兵六萬を以て筑後川に陣す 武光五千騎を率いて進み 奇兵を設けて之を攻む 苦戦数刻 武光衆を督(とく)して士卒に先だち縦横奮戦す 一日九十九合 馬斃(たお)れ甲傷(かうきずつ)き頭部に数創を受く適(たまたま)一敵将と相撃之を斬り其馬と甲とを奮ふて着し 益 進んで遂に頼尚を敗る 此日 武光の斬獲(ざんかく)四千餘人なりしと 愛花樓芳香 演

- 自由記入欄

- 史料分類

- 絵画