教導立志基 三四 阿國

明治19年 (1886)

- 資料名1

- 教導立志基 三四 阿國

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名Roma1

- kyoudourisshinomotoi34 okuni

- 絵師・著者名

- 清親(小林 清親)

- Creator

- 落款等備考

- 清親

- 板元・製作者

- 松木平吉

- 制作年和暦

- 明治19年

- 制作年西暦

- 1886

- 書誌解題

- 資料名1

- 教導立志基 三四 阿國

- 資料名2

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- kyoudourisshinomotoi34 okuni

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 教導立志基

- 絵師・著者名

- 清親(小林 清親)

- 絵師・著作者名よみ

- きよちか (こばやし きよちか)

- Creator

- 管理No.

- 00001373

- 管理No.枝番号

- 003

- 落款等備考

- 清親

- 板元・製作者

- 松木平吉

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明治19年

- 制作年西暦

- 1886

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判

- 印章の有無

- (御届)

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- 人物画

- 内容2

- 教訓画

- 内容3

- 出雲の阿国

- テーマ

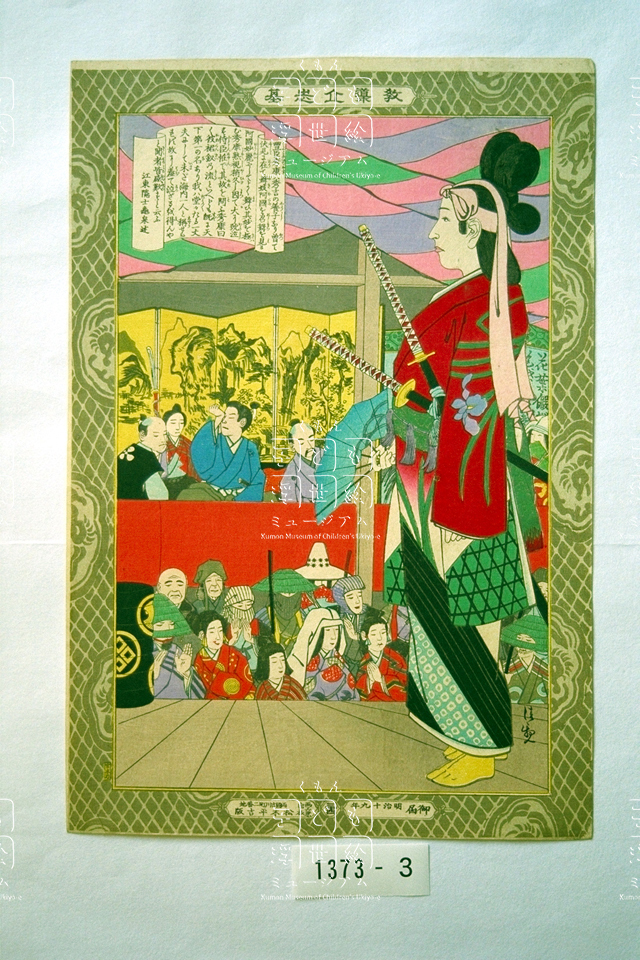

- 豊臣秀康とは、徳川家康の次男で幼名・於義伊。天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いの講和で羽柴(豊臣)秀吉の養子となり、秀康と名乗る。のちに結城晴朝の養子となる。関ヶ原の後に福井城主となり、松平姓に復す。この逸話は秀吉の養子となった数年後、15才くらいの話で阿国歌舞伎を見て「阿国が女性(裙叙)でありながらすでに天下に名を知られているのに、自分は堂々とした男性に生まれながら未だ名を成していないのは恥ずかしい」といって号泣したという。若者ながら、立派な心構えを称賛したもの。

- 具体物

- ここは京都伏見の芝居小屋であり、秀康が阿国に歌舞伎踊りを演じさせている。舞台では腰に太刀を差して手に扇を持ち、頭から長い鉢巻きをたらした阿国が舞っている。赤い着物には杜若(かきつばた)や籠目文様が描かれている。舞台正面の席に、山水画の金屏風を背にして座っているのが秀康で、右手で涙をぬぐっている。回りには御付の武士がおり、下の席にはさまざまな男女がいる。男女とも、笠や頬被りで顔をかくしている人物が多い。

- Comments

- 位置づけ

- 「教導立志基(きょうどうりっしのもとい)」は明治18年頃から5,6年間にわたって刊行された教育画で、さまざまな人物の逸話から志を立てることの重要性を説いている。全部で53枚とされ、芳年・国周・清親など、当時の代表的絵師が参画している。スマイルズの『西国立志編』が中村正直の翻訳で大評判となったのを受けて、日本人の立志伝をとまとめたものである。人物も著名な偉人ばかりでなく、ミドルクラスの刻若勉励や自主自立のための自己努力を中心に人選してある。元就・家康の幼年時代を紹介したり。内侍・静・秋色など才能ある女性を取り上げたところに明治らしさが感じられる。

- 讃・画中文字

- 豊臣秀康は秀吉の養子なり 曽(かつ)て伏見に在て舞妓(ぶき)阿国(おくに)を召(めし)舞を見る 阿国妙麗にしてよく舞ひ 其妙を極(きわ)む 秀康熟視 稍(やや)久(ひさ)し 因(よっ)て大(おおい)に号泣す 侍臣 恠(あやしん)で其故を問ふ 秀康曰く 彼 裙叙(くんさい)の流といへども既に天下第一の名あり 我は堂々たる一丈夫にして 未だ海内一人と稱(しょう)せられず 故に羞(はじ)て泣(なか)ざるを得んやと 聞者皆感歎すと云ふ

江東隠士 亀泉 述

- 自由記入欄

- 史料分類

- 絵画