教導立志基 四一 塙保巳一

明治19年 (1886)

- 資料名1

- 教導立志基 四一 塙保巳一

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名Roma1

- kyoudourisshinomotoi41 hanawahokiichi

- 絵師・著者名

- 清親(小林 清親)

- Creator

- 落款等備考

- 真生清親

- 板元・製作者

- 松木平吉

- 制作年和暦

- 明治19年

- 制作年西暦

- 1886

- 書誌解題

- 資料名1

- 教導立志基 四一 塙保巳一

- 資料名2

- 史料名1よみ

- きょうどうりっしのもとい

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- kyoudourisshinomotoi41 hanawahokiichi

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 教導立志基

- 絵師・著者名

- 清親(小林 清親)

- 絵師・著作者名よみ

- きよちか (こばやし きよちか)

- Creator

- 管理No.

- 00001373

- 管理No.枝番号

- 004

- 落款等備考

- 真生清親

- 板元・製作者

- 松木平吉

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 明治19年

- 制作年西暦

- 1886

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判

- 印章の有無

- (御届)

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- 人物画

- 内容2

- 教訓画

- 内容3

- 塙保己一

- テーマ

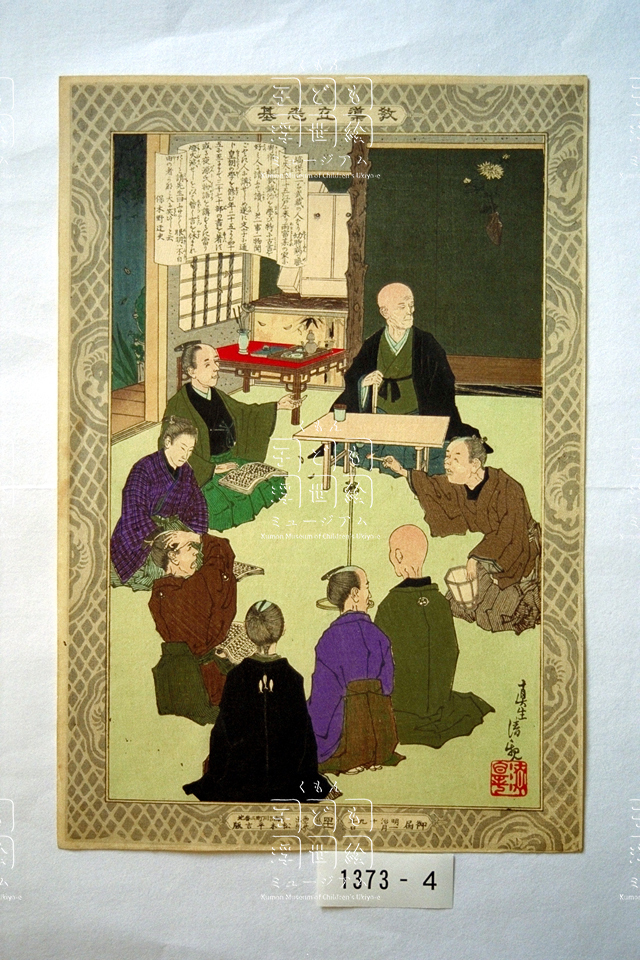

- 塙保巳一は江戸後期の国学者で、「群書類従」530巻の編纂で知られる。武蔵国児玉郡の農家に生まれ、7歳で失明、15歳で江戸に出て盲人として鍼術を修業のかたわら、歌や国学を学び賀茂真淵などに学んで麹町六番町に和学講談所を設立した。盲目ながら抜群の記憶力で和漢の学に通じ、「番町で目あきめくらに物をきき」といわれた。講義中に暗くなった際、文字が見えないと学べない目あきを揶揄(やゆ)している。

- 具体物

- ここは麹町六番町の和学講談所であろうか。床の間を背に座している羽織を着た禿頭の師が塙保巳一である。源氏物語の講義中とあるが、机上に書物はなく茶碗のみである。折しも灯火が消え、受講生たちは文字が読めなくて困り、師のすぐ左の人物が「火をつけるまでしばらく休んでほしい」といっている。右の人物は燭台の笠をはずして、ろうそくに火を点もそうとしている。師は、「眼明きは不自由な者かな」といって、講義を中断して横を向いている。手前左の人物は、「まいった」という感じで頭をかかえている。左手奥には筆立など文具を置いた立派な机があり、棚の上には本箱がある。庭先にも闇がせまり、床の間にかけた花かごも、白い花のみが浮き出ている。

- Comments

- 位置づけ

- 「教導立志基(きょうどうりっしのもとい)」は明治18年頃から5,6年間にわたって刊行された教育がでさまざまな人物の逸話から志を立てることの重要性を説いている。全部で53枚とされ、芳年・国周・清親など、当時の代表的絵師が参画している。スマイルズの『西国立志編』が中村正直の翻訳で大評判となったのを受けて、日本人の立志伝をとまとめたものである。人物も著名な偉人ばかりでなく、ミドルクラスの刻若勉励也自主自立のための自己努力を中心に人選してある。元就・家康の幼年時代を紹介したり。内侍・静・秋色など才能ある女性を取り上げたところに明治らしさが感じられる。

- 讃・画中文字

- 塙保巳一(はなわほきいち)は武蔵の人なり 幼時病で眼を失ふ 年十五 江戸に来り 雨富某の家に寄宿し 絃歌鍼治(げんかしんじ)を学び特に古書を好み 人に請(こ)ふて読しめ 一事一物聞ごとに人に講ぜしめ遂に文字に通じ皇朝の学を修む 年二十五より四十五に至るまでに三千七十部の書を著(あらわ)す 或夜源氏物語を講ずるに当り 登火(ともしび)滅せしを以て暫(しばら)く言(ことば)を休まれたしと請(こう) 先生曰(い)ふサテサテ眼明は不自由の者かなと大に笑ひしと云 保木野 迂史

- 自由記入欄

- 塙保巳一の設立した和学講談所はやがて官立となったが、保巳一は引き続き主宰し、講義・会読を行った。所在地の麹町六番町は、公文東京本部の隣町であった。会読は各自が発表。質問するゼミナールのような学習法。

公文の創業者・公文公会長は教育の先駆者として、また障害者でありながら困難を克服して大きな学問的業績を上げた塙保巳一を尊敬し、講座でもしばしば紹介していた。

- 史料分類

- 絵画