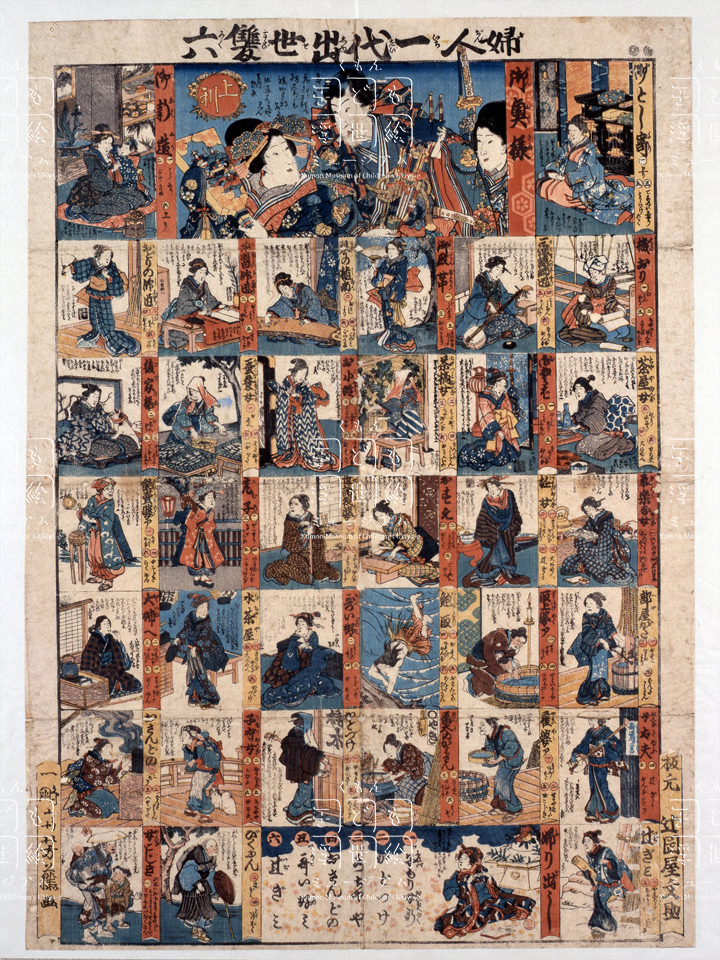

婦人一代出世雙六

弘化4年から嘉永5年 (1847-52)

- 資料名1

- 婦人一代出世雙六

- 史料名1よみ

- ふじんいちだいしゅっせすごろく

- 史料名Roma1

- hujinichidaishussesugoroku

- 絵師・著者名

- 一鵬斎 芳藤(歌川 芳藤)

- Creator

- 落款等備考

- 一鵬斎 芳藤画

- 板元・製作者

- 辻岡屋文助(辻文)

- 制作年和暦

- 弘化4年から嘉永5年

- 制作年西暦

- 1847-52

- 書誌解題

- 資料名1

- 婦人一代出世雙六

- 資料名2

- 史料名1よみ

- ふじんいちだいしゅっせすごろく

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- hujinichidaishussesugoroku

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 婦人一代出世雙六

- 絵師・著者名

- 一鵬斎 芳藤(歌川 芳藤)

- 絵師・著作者名よみ

- よしふじ (いっぽうさい よしふじ/うたがわ よしふじ)

- Creator

- 管理No.

- 00001375

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 一鵬斎 芳藤画

- 板元・製作者

- 辻岡屋文助(辻文)

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 弘化4年から嘉永5年

- 制作年西暦

- 1847-52

- 制作年月

- 弘化4年から嘉永5年正月

- 書誌解題

- 判型・形態

- その他

- 印章の有無

- 名主2

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- おもちゃ絵

- 内容2

- ゲーム 人物づくし絵

- 内容3

- 双六 女性 一生 職業

- テーマ

- 女性の出世を、さまざまな職業とのかかわりを中心に説いた双六であるが、ここでも良縁に恵まれて奥様に納まることが「上り」となっている。「新板娘庭訓出世双六」(426)と比べ、教訓性は弱いが、職種はかなり多く紹介されている。

- 具体物

- 「婦り出し」は、正月の大きな鏡餅の前に座る娘で、この子が一代をだどる仕組みだ。下段には、下級娼婦の辻君、尼僧姿の売春婦此丘尼、女乞食と最下層が並ぶ。二段目は単純労働者と流しの芸人(女太夫、門付)である。三段目、四段目も多くが今でいうサービス業(水茶屋、飴売り、遊女、禿、下女)であり、技能を要するのは鮑取りと産婆くらいである。五段目では茶摘、養蚕という女性ならではの手仕事が見られるが、あとはサービス業と裕富そうな後家である。六段目の中心は踊り、手習い、琴、三味線の師匠で、あとは武家御殿の女中、熟練を要する機織りで、これらが評価の高い職業であったことがうかがえる。そして最終的には結婚(御新造、御奥様)であり、老後も御年寄として大切にされることである。「上利」は、御殿女中から若様の目にとまり、目出た武家の奥様となって迎えた新年になっている。

- Comments

- 位置づけ

- 女性の職業に対する世間の評価を反映した双六で手習いをはじめとする女師匠の地位が高かったことがうかがえる。また御殿女中も、舞い姿で描かれているように雑用係の下女ではなく、音曲や読み書き歌の道に取り組むことができる女性あこがれの職業であったことを示している。

- 讃・画中文字

- 御新造 上利 御奥様 御とし寄 おどりの師匠 手習師匠 琴の指南 御殿女中 三味線師匠

機おり 後家様 養蚕女 お小姓 茶摘女 御そば 茶屋女 飴売婆ア 禿子 世話役婆 おすえ 遊女 気楽な女 大姉へ 水茶屋 歌い好 鮑取 取上婆ア 部屋がた おさんどの

子守女 かどづけ □のかみさん 雇婆ア 女太夫 女こじき びくにん 婦り出し 辻ぎみ

一、子もり女行く 四、おさんどの

二、かどつけ 五、歌い好み

三、おちやや 六辻ぎみ

- 自由記入欄

- 遊び方「飛び双六」

おどり、手習いなど師匠の登場する桝目には、子どもたちへのほめ言葉や、はげましの言葉が添えられている。

- 史料分類

- 絵画