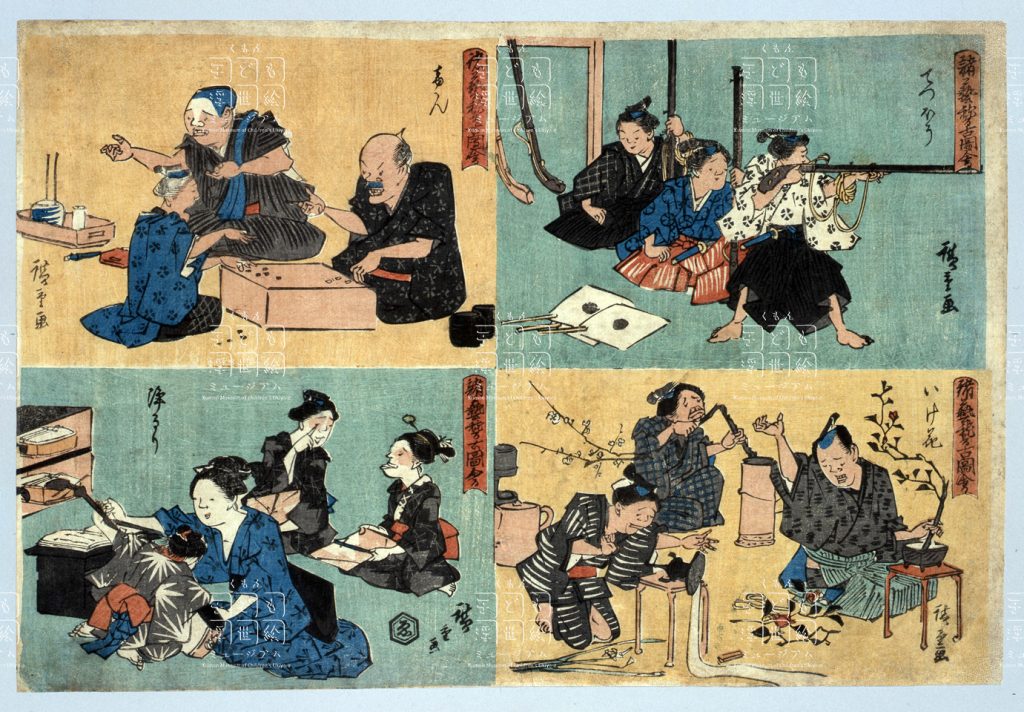

諸芸稽古図会 よみもの はりしごと 茶の湯 うたゐ

天保頃 (1839-1844)

- 資料名1

- 諸芸稽古図会 よみもの はりしごと 茶の湯 うたゐ

- 史料名1よみ

- しょげいけいこずえ

- 史料名Roma1

- shogeikeikozue

- 絵師・著者名

- 廣重(歌川 広重)

- Creator

- 落款等備考

- 廣重画

- 板元・製作者

- @

- 制作年和暦

- 天保頃

- 制作年西暦

- 1839-1844

- 書誌解題

- 資料名1

- 諸芸稽古図会 よみもの はりしごと 茶の湯 うたゐ

- 資料名2

- 史料名1よみ

- しょげいけいこずえ

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- shogeikeikozue

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 諸芸稽古図会

- 絵師・著者名

- 廣重(歌川 広重)

- 絵師・著作者名よみ

- ひろしげ (うたがわ ひろしげ)

- Creator

- 管理No.

- 00001400

- 管理No.枝番号

- 001

- 落款等備考

- 廣重画

- 板元・製作者

- @

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 天保頃

- 制作年西暦

- 1839-1844

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判(横大判四丁掛)

- 印章の有無

- 版元

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- 戯画 風俗画 子ども絵

- 内容2

- 稽古絵

- 内容3

- 読み物 針仕事 茶の湯 謡い

- テーマ

- これは、読み物・針仕事・茶の湯・謡である。

- 具体物

- <読み物>「実語教」など往来物(寺子屋の教科書)の読みの指導を受けているが、できないようでたたかれている。隣の子はベロを出して入る。右手には、見台と本箱が見えている。<針仕事>針仕事のうち、着物の仕立は師匠について教わった。右の師匠が、娘に布地の裁ち方を示している。手前には糸切りばさみ、後ろには赤い針山を乗せた裁縫箱がある。左手では縫い子が着物を縫っており、右奥には仕立てた着物を包む畳紙(たとうがみ)も見える。<茶の湯>茶碗を持つ師匠の前に、かしこまった少年が正座しており、手前の茶釜には鉄瓶が、奧の棚物には建水が置かれ、上には棗(なつめ)と茶杓(ちゃしゃく)がのせてある。<謡>能・狂言の歌唱であり、謡曲ともいう。師匠に合わせて大声で謡っている。手には扇子を持っている。

- Comments

- 位置づけ

- 寺子屋では、往来物を使って読み書きを同時に学ばせ、習得ぶりを一人ずつチェックしては次の教材に進んだ。針仕事は女子の大事な家事で、初歩は母や寺子屋師匠の奥さんも教えたが、本格的な仕立は、裁縫の師匠にならった。茶の湯・謡は男子の優雅な遊芸であった。

- 讃・画中文字

- よみもの・はりしごと・茶の湯・うたゐ

- 自由記入欄

- 江戸後期になると、町人の経済力が高まり、また武家・町人の身分格差も弱まったようで、子どもたちは身分を超えて武術や遊芸を楽しんだ様子がうかがえる。また、生け花・茶の湯・舞・謡が、男子の遊芸・教養であったことも分かる。

絵師の広重は武家・安藤家の生まれだが家督を譲って絵師になったので、武家の暮らしもよく知っていた。また実子はいなかったが、子ども好きで養女を貰って育てており、子ども絵も多数残している。天保初年に「東海道五十三次」で風景画家として著名になるまでは、人物画(美人画や子ども絵)もよく描いていた。

この判型は横大判であり、それを四分割して4場面を描いている。これを横大判四丁掛と呼ぶ。四つが一枚ずつ切り離された大きさが四つ切り判である。

- 史料分類

- 絵画