稽古出情振分双六

天保弘化頃 (1830-1848)

- 資料名1

- 稽古出情振分双六

- 史料名1よみ

- けいこしゅっせい ふりわけ すごろく

- 史料名Roma1

- keikoshusseihuriwakesugoroku

- 絵師・著者名

- 廣重(歌川 広重)

- Creator

- 落款等備考

- 廣重画

- 板元・製作者

- 伊場屋仙三郎

- 制作年和暦

- 天保弘化頃

- 制作年西暦

- 1830-1848

- 書誌解題

- 資料名1

- 稽古出情振分双六

- 資料名2

- 史料名1よみ

- けいこしゅっせい ふりわけ すごろく

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- keikoshusseihuriwakesugoroku

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 稽古出情振分双六

- 絵師・著者名

- 廣重(歌川 広重)

- 絵師・著作者名よみ

- ひろしげ (うたがわ ひろしげ)

- Creator

- 管理No.

- 00001418

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 廣重画

- 板元・製作者

- 伊場屋仙三郎

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 天保弘化頃

- 制作年西暦

- 1830-1848

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- その他

- 印章の有無

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- おもちゃ絵

- 内容2

- ゲーム 物づくし絵

- 内容3

- 双六 稽古 道具

- テーマ

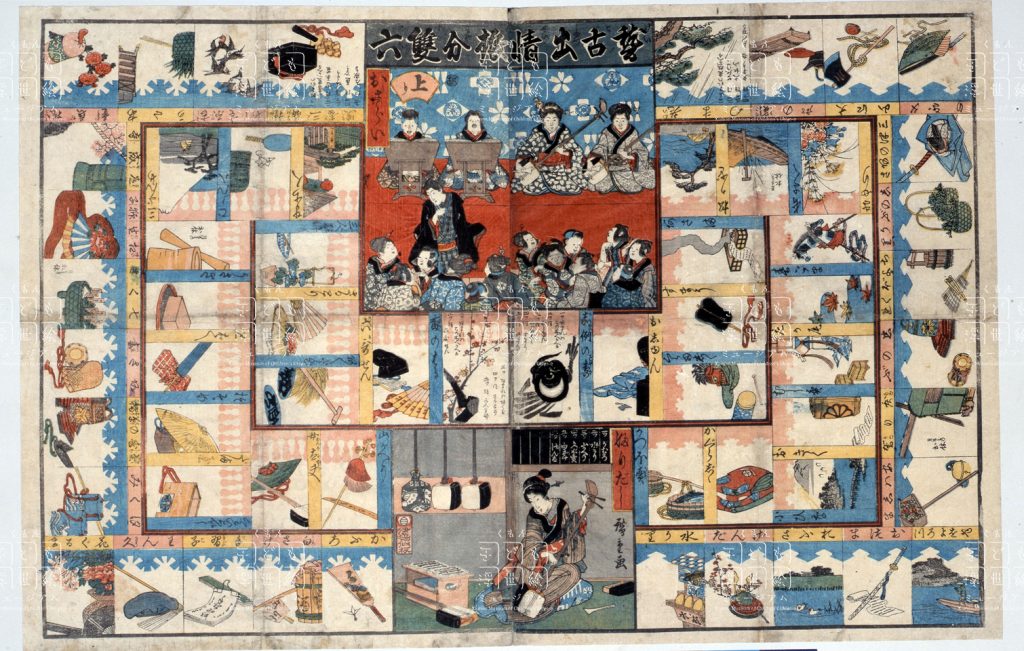

- 「稽古出情振分双六」とあり、三味線を中心とする音曲と踊りの演目を順次、けいこに励み

「おさらい」の発表会を迎える。出情とは出精のことであり、精を出してけいこに励み、多くの

演目をマスターすることをテーマにしている。

- 具体物

- 「ふりだし」は三味線を持つお師匠さんで、箱形の見台には浄瑠璃本が置かれ、その前に一本

壁に三本の三味線がある。右の壁には名札掛けがあり、そこに一~六まで、飛び双六の行き先が

書いてある。「一かむろ、二水うり、三山かへり、四かつほ売、五白さけ、六げんだ」とある。一、五が出ると左回り、三だと二段目左回り、二、六だと右回り、四だと二段目右回りで回り双六となる。

一段目の左右が「上り」まで来ると、ここで飛び先の指示があり二段目へ進む。二段目は

左右それぞれに三段目に回り込み、「上り」の下の「嘉例(礼)の寿」ないし「梅のはる」に至ると

また飛び双六で「上り」ないし戻る先が決まる。「上り」は、仲間や家族の前での「おさらい」発表会で二人が三味線を弾き、二人が見台の前で浄瑠璃を語っている。

- Comments

- 位置づけ

- 女子のけいこ事の中心である音曲、踊りの演目がよく分り貴重である。

広重は、寺子屋の学習内容同様に、女子のけいこ事もよく調査して双六化している。

- 讃・画中文字

- 自由記入欄

- 遊び方「飛び回り双六」

基本的には回り双六だが、一段目の最後の枡目(左右二つ)と、三段目の最後の枡目は

飛び双六になっている。また振出しが、一段目の左右、二段目の左右に飛ぶのも

珍らしい趣向である。一段目は、枡目上部の藍の文様を左右で変え、区別している。

絵師は広重であり、「ふりだし」の女師匠、「上り」の子どもたちとも表情豊かに描いている。

枡目の道具類も簡素ながら見事なタッチで表現されている。この頃(天保末から弘化期)

広重は、絵双六を数多く手かげており、「有楽道中寿古緑」「おさな遊び正月双六」

「春興手習出精双六」「手ならい出情双六」「娘諸芸出世双六」に本品を加え

公文蔵だけでも6点となる。子どもや寺子屋をテーマにした作品が多いのも特色である。

- 史料分類

- 絵画