子も里:子もり 沢村田之助

文久3年 (1863)

- 資料名1

- 子も里:子もり 沢村田之助

- 史料名1よみ

- こもり:さわむら たのすけ

- 史料名Roma1

- komorisawamuratanosuke

- 絵師・著者名

- 歌川 豊國(歌川 豊国:三代)

- Creator

- 落款等備考

- 七十八歳 豊國筆

- 板元・製作者

- (伊勢兼)

- 制作年和暦

- 文久3年

- 制作年西暦

- 1863

- 書誌解題

- 資料名1

- 子も里:子もり 沢村田之助

- 資料名2

- 史料名1よみ

- こもり:さわむら たのすけ

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- komorisawamuratanosuke

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 春遊并羽子板

- 絵師・著者名

- 歌川 豊國(歌川 豊国:三代)

- 絵師・著作者名よみ

- 3だい とよくに/くにさだ (3だい うたがわ とよくに/うたがわ くにさだ)

- Creator

- 管理No.

- 00002051

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 七十八歳 豊國筆

- 板元・製作者

- (伊勢兼)

- 彫摺師

- 松嶋彫政

- 制作年和暦

- 文久3年

- 制作年西暦

- 1863

- 制作年月

- 文久3年正月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判

- 印章の有無

- 年月改 版元 彫

- 印章内容

- 改亥正 「吉 伊勢兼 松嶋彫政

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- 人物画

- 内容2

- 役者絵 子ども絵

- 内容3

- 沢村田之助 女形 羽子板 子守

- テーマ

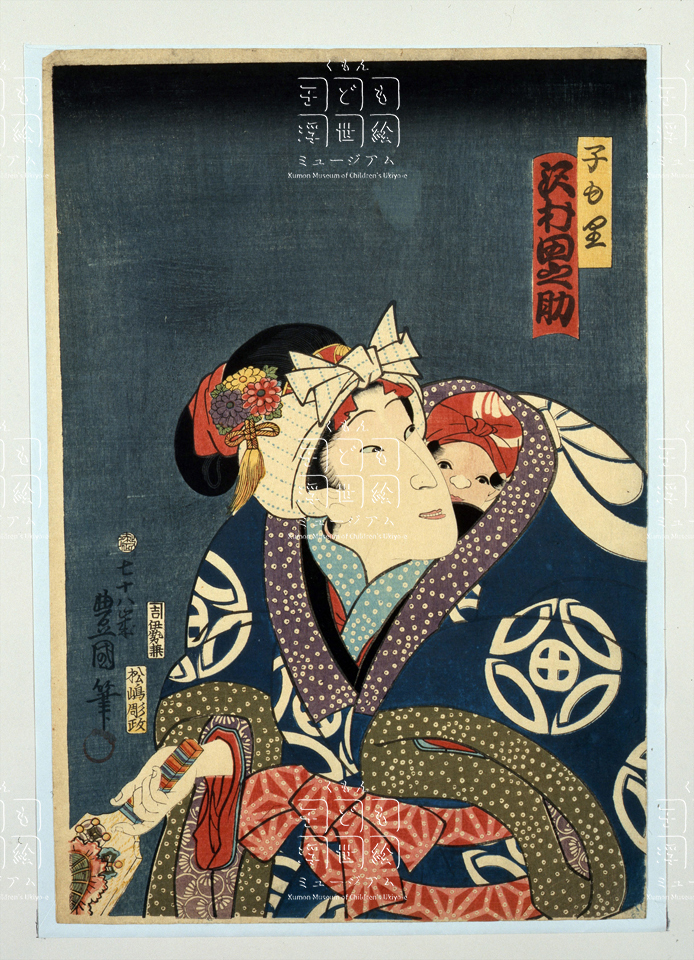

- 歌舞伎舞踊の「子守」を演じる沢村田之助を描いた芝居絵である。子守は文政六年(1823)の初演で、当時江戸では多く見られた子守女を舞踊化したもの。越後出の子守女によるトンビに油揚げをさらわれての追いかけ、人形を並べてのクドキ、新潟おけさでの綾竹の踊などが見られた。

- 具体物

- 沢村田之助(三世)の子守女である。子守女は赤い頭巾の幼児をおぶり、綿入のかい巻を着ている。冬の子守着で、江戸ではねんねこ半天といった。ねんねことは、赤ん坊の俗称であった。かい巻には田の字を入れた田之助の役者文様を入れ、襟や袖口には絞り染めの麻の葉文様を付けてある。赤い帯も、麻の葉の絞り染めだ。麻の葉は、まっ直ぐ伸びて丈夫なことから、子ども着に好まれた。頭には手拭いを向こう鉢巻きで結び、髪に花簪を刺している。手には羽子板を持っているが、絵柄は宝尽くしのようだ。この田之助は、安政六年に襲名した三世で、十六歳で立女形となり大人気を得た。豊国はその端正な美しい顔立ちと、子守衣装をよく表現している。

- Comments

- 位置づけ

- 江戸時代には子守女が歌舞伎舞踊になるほど一般化していたことがうかがえる。普通子守は姉など年長の兄弟であったが、雇い子守もいた。この踊の子守女は、越後出身の雇い子守である。子守たちは、屋外で遊びながらもりをすることが多く、その様子は貞虎「江都新大橋雪の朝タ 子供遊の図」などで見ることができる。

- 讃・画中文字

- 左下に「七十八歳 豊国筆」とあり、三代歌川豊国(国貞)が死亡する前年・文久三年の作である。

- 自由記入欄

- 史料分類

- 絵画