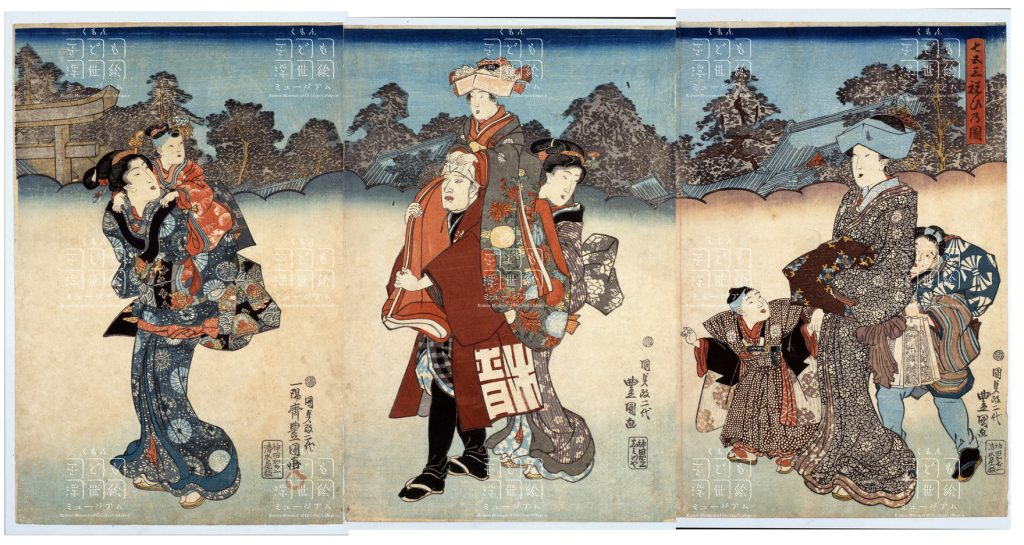

七五三祝ひの図:七五三祝ひ乃圖

弘化頃 (1844-46)

- 資料名1

- 七五三祝ひの図:七五三祝ひ乃圖

- 史料名1よみ

- しちごさんいわいのず

- 史料名Roma1

- shichigosaniwainozu

- 絵師・著者名

- 豊國(歌川 豊国:三代)

- Creator

- 落款等備考

- 國貞改二代豊國画

- 板元・製作者

- @

- 制作年和暦

- 弘化頃

- 制作年西暦

- 1844-46

- 書誌解題

- 資料名1

- 七五三祝ひの図:七五三祝ひ乃圖

- 資料名2

- 史料名1よみ

- しちごさんいわいのず

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- shichigosaniwainozu

- 史料名Roma2

- Title

- Shichigosan Festival

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 七五三祝ひの図

- 絵師・著者名

- 豊國(歌川 豊国:三代)

- 絵師・著作者名よみ

- 2だい とよくに (いちようさい くにさだ/2だい うたがわ とよくに/3だい うたがわ とよくに)

- Creator

- 管理No.

- 00002109

- 管理No.枝番号

- 000

- 落款等備考

- 國貞改二代豊國画

- 板元・製作者

- @

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 弘化頃

- 制作年西暦

- 1844-46

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 大判3枚続

- 印章の有無

- @ 版元

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 錦絵

- 種別3

- 内容1

- 人物画 子ども絵

- 内容2

- 母子絵

- 内容3

- 通過儀礼(七五三)

- テーマ

- 七五三の産土神社へのお参りを描いたものである。江戸時代は幼児の死亡率が高く

妊娠・誕生以来無事な成長を願って、さまざまな通過儀礼が行われた。七五三は

三歳男女の髪置き、五歳男の袴着、七歳女の帯解きで、次第に武家から町人にまで

広がり、期日も十一月吉日から十一月十五日に固定されていった。

- 具体物

- 豊国三代は3枚続の1枚ごとに子どもを配しており、先頭は三歳髪置きの娘で、髪を結い

赤い振袖を着て抱え帯をした母におぶられている。次は七歳帯解きの姉娘で、この日

から付ひもを用いない。娘は菊文様の振袖を着て、頭には長寿の願いを込めた綿帽子を

着けている。肩でかついでいるのは革羽織に黒い脚半の屈強な男で、出入りの鳶職で

あろう。後ろに女性が寄り添っている。最後は、五歳男子の袴着で、裃を着てちりよけの

揚帽子をかぶった前帯の祖母と手をつないでいる。お供の小僧はめでたい熨斗(のし)

文様の風呂敷包を肩にかついでいる。

- Comments

- 位置づけ

- 国貞改二代豊国(実は三代)とあり、改名したばかりの弘化元年頃の作品と分かり

当時の華やかな七五三祝いがよくうかがえる。この時期をすぎると、多作で豊国

三代の筆も次第に荒れるが、この頃はまだ筆力も十分だ。

- 讃・画中文字

- 自由記入欄

- この三組は別々の家族ともとれるが、女性を先頭から母、乳母(叔母)、祖母とすれば

三兄弟であり、互に様子を見合っていることからも三兄弟そろっての七五三であろう。

また、3枚続であるが、1枚ずつでも楽しめるよう人物を配してある。

- 史料分類

- 絵画