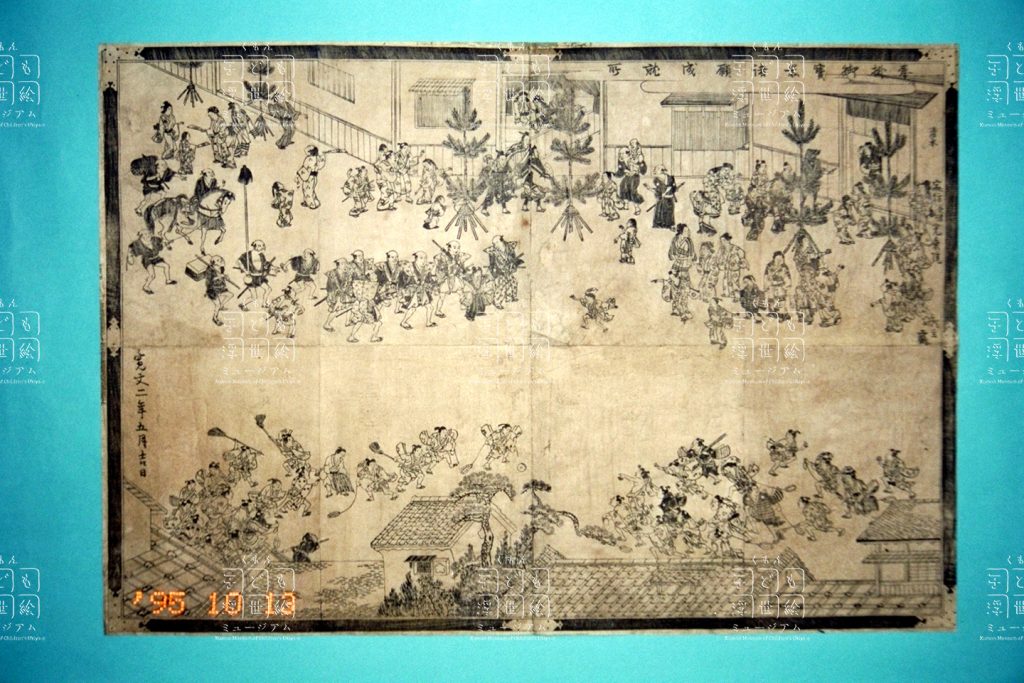

絵馬 正月風俗(奉掛御宝前諸願成就所)

寛文2年 (1662)

- 資料名1

- 絵馬 正月風俗(奉掛御宝前諸願成就所)

- 史料名1よみ

- ほうけいごほうぜんしょがんじょうじゅどころ

- 史料名Roma1

- houkeigohouzenshoganjoujudokoro

- 絵師・著者名

- 作者未詳

- Creator

- 落款等備考

- @

- 板元・製作者

- 制作年和暦

- 寛文2年

- 制作年西暦

- 1662

- 書誌解題

- 資料名1

- 絵馬 正月風俗(奉掛御宝前諸願成就所)

- 資料名2

- 史料名1よみ

- ほうけいごほうぜんしょがんじょうじゅどころ

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- houkeigohouzenshoganjoujudokoro

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 絵馬 正月風俗

- 絵師・著者名

- 作者未詳

- 絵師・著作者名よみ

- Creator

- 管理No.

- 00002132

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- @

- 板元・製作者

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 寛文2年

- 制作年西暦

- 1662

- 制作年月

- 寛文2年5月吉日

- 書誌解題

- 判型・形態

- その他

- 印章の有無

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版画

- 種別2

- 墨摺

- 種別3

- その他摺物

- 内容1

- 風俗画

- 内容2

- 年中行事

- 内容3

- 正月

- テーマ

- 奉納絵馬を模写して墨摺版画に仕立てた大判の作品で、奉納記念に各所に配られた摺物であろうか。珍しい作例である。原画となる絵馬は、画中の文字によって寛文2年(1662)に「鶴」という人物が清水寺に奉納したものであると知れる。京都の正月風景を描いており、画面上部には門松が飾られた町屋の景と、羽根つきをする少女たちの姿、万歳の人々、若君と共に年賀に向かう武士の一群を描く。また画面下方には、正月遊びである「ぶりぶり毬杖」をする少年たちが描かれ、京の町屋に暮らすさまざまな階層の子どもたちの健やかな成長を願う内容になっている。なお、清水寺の絵馬を集めた『都絵馬鑑』(文政2(1819)年序、速水春暁斎輯、北川春成子画、全5巻)1巻の4丁裏、5丁表~7丁裏、8丁表にも、本図が4分割して掲載されている。

- 具体物

- 面上上部:門松が飾られた町屋の景、羽根つきをする少女、万歳、若君と武士、幼児と女性、肩に子どもを乗せる男性など。 画面下部:「ぶりぶり毬杖」で遊ぶ少年、竹箒を使って玉を阻止する子ども。ぶりぶり毬杖は、八面にかたどった木に長い紐を付けた「ぶりぶり」と呼ばれる玩具で玉を打ちあって相手の陣地に入れる遊び。

- Comments

- 位置づけ

- 江戸時代前期の京都市中の正月の様子、さらに武家や庶民層の子どもの遊びや風習が詳しく描かれる。

- 讃・画中文字

- 「奉掛御宝前諸願成就所」(右上部) 「清水」「宿坊 長講 光乗院」「願主 靏」(右端) 「寛文二年五月吉日」(左端)

- 自由記入欄

- 京都版『扁額軌範』(文政2(1819)年序、合川珉和・北川春成子画、全5巻)難波版『都絵馬鑑』(文政2(1819)年序、速水春暁斎輯、北川春成子画、全5巻))に本図の掲載あり。 ①初篇:「清水寺 寛文二年正月洛中路上図 横二間 竪一間半」とあり。 ②二篇附録:「清水寺本堂の裏面北向に掲く」という設置場所の説明、羽子板・ぶりぶり毬杖の挿絵付きの説明あり。

- 史料分類

- 絵画