怪童丸の図 三田仕・怪童丸・山姥

弘化4年~嘉永5年 (1847-1852)

- 資料名1

- 怪童丸の図 三田仕・怪童丸・山姥

- 史料名1よみ

- かいどうまるのず みたし・かいどうまる・やまうば

- 史料名Roma1

- kaidoumarunozu mitashi kaidoumaru yamauba

- 絵師・著者名

- 豊国

- Creator

- 落款等備考

- 板元・製作者

- 制作年和暦

- 弘化4年~嘉永5年

- 制作年西暦

- 1847-1852

- 書誌解題

- 資料名1

- 怪童丸の図 三田仕・怪童丸・山姥

- 資料名2

- 史料名1よみ

- かいどうまるのず みたし・かいどうまる・やまうば

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- kaidoumarunozu mitashi kaidoumaru yamauba

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 絵師・著者名

- 豊国

- 絵師・著作者名よみ

- さんだいとよくに/くにさだ(さんだいうたがわ とよくに/うたがわ くにさだ)

- Creator

- 管理No.

- 00003010

- 管理No.枝番号

- 000

- 落款等備考

- 板元・製作者

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 弘化4年~嘉永5年

- 制作年西暦

- 1847-1852

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 印章の有無

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 種別2

- 種別3

- 内容1

- 内容2

- 内容3

- テーマ

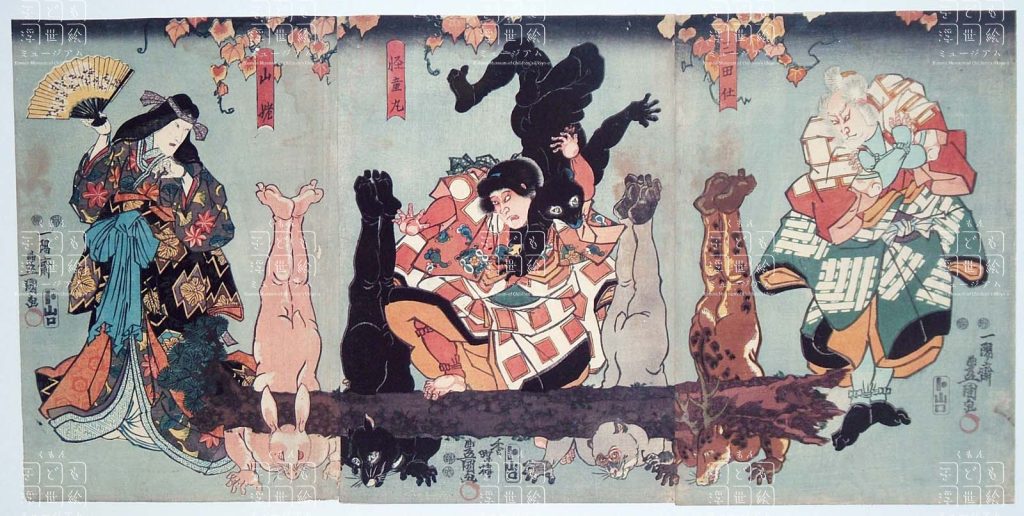

- 歌舞伎舞踊の「山姥物」と呼ばれるものの一つで、本名題は「薪(たきぎ)荷(おう)雪間の市川」、「山姥」とも「怪童丸」とも通称される。坂田時行の魂が遊女・八重桐(山姥)に宿って生まれた怪童丸は、母と足柄山中で暮らす。やがて山賤(やまがつ)斧蔵(よきぞう)に身をやつした三田仕(みたのつごう)によって武勇を見いだされ、坂田金時と名乗り源頼光に仕える。絵は、三田仕が怪童丸の怪力ぶりを目の当たりにする場面だ。「金太郎」の名称は絵草紙などで使われた。

- 具体物

- 「怪童丸」の芝居絵で、中央には赤ら顔で白地に白の童子格子の広袖を着た怪童丸が、大木を踏んづけて立ち、肩には熊をさかさにかついでいる。大木には、右から鹿・猿・熊・兎がはさみ付けられている。これら動物は、ぬいぐるみによって演じられている。画面の右手からは、白髪の三田仕が怪童丸の怪力ぶりをじっと観察している。左手では、紅葉柄の唐織り物をまとい、扇を手にした山姥が怪童丸の活躍を応援している。山姥は老女でなく、美女の姿である。画面上部からは、紅葉した蔦の葉がたれている。

- Comments

- 位置づけ

- 山姥・怪童丸の舞台は、正徳二年(1712)上演の浄瑠璃「嫗山姥」(近松門左衛門作)だが、歌舞伎化されて人気を得た。絵草紙や浮世絵の題材ともなり、その幼名が金太郎と呼ばれ、江戸時代の子どもにとって牛若丸とともに大人気のヒーローとなった。

- 讃・画中文字

- 自由記入欄

- 史料分類

- 絵画