四季の詠おさな遊晩秋九月重陽の節句

(1818-1830)

- 資料名1

- 四季の詠おさな遊晩秋九月重陽の節句

- 史料名1よみ

- しきのながめおさなあそびばんしゅうくがつちょうようのせっく

- 史料名Roma1

- shikinonagameosanaasobibanshuukugatsuchouyounosekku

- 絵師・著者名

- 英泉

- Creator

- 落款等備考

- 板元・製作者

- 制作年和暦

- 制作年西暦

- 1818-1830

- 書誌解題

- 資料名1

- 四季の詠おさな遊晩秋九月重陽の節句

- 資料名2

- 史料名1よみ

- しきのながめおさなあそびばんしゅうくがつちょうようのせっく

- 史料名2よみ

- 史料名Roma1

- shikinonagameosanaasobibanshuukugatsuchouyounosekku

- 史料名Roma2

- Title

- Alternative title

- シリーズ名・代表明細

- 絵師・著者名

- 英泉

- 絵師・著作者名よみ

- えいせん

- Creator

- 管理No.

- 00003042

- 管理No.枝番号

- 落款等備考

- 板元・製作者

- 彫摺師

- 制作年和暦

- 制作年西暦

- 1818-1830

- 制作年月

- 書誌解題

- 判型・形態

- 印章の有無

- 印章内容

- 複製フラグ

- 種別1

- 木版浮世絵

- 種別2

- 種別3

- 内容1

- 内容2

- 内容3

- テーマ

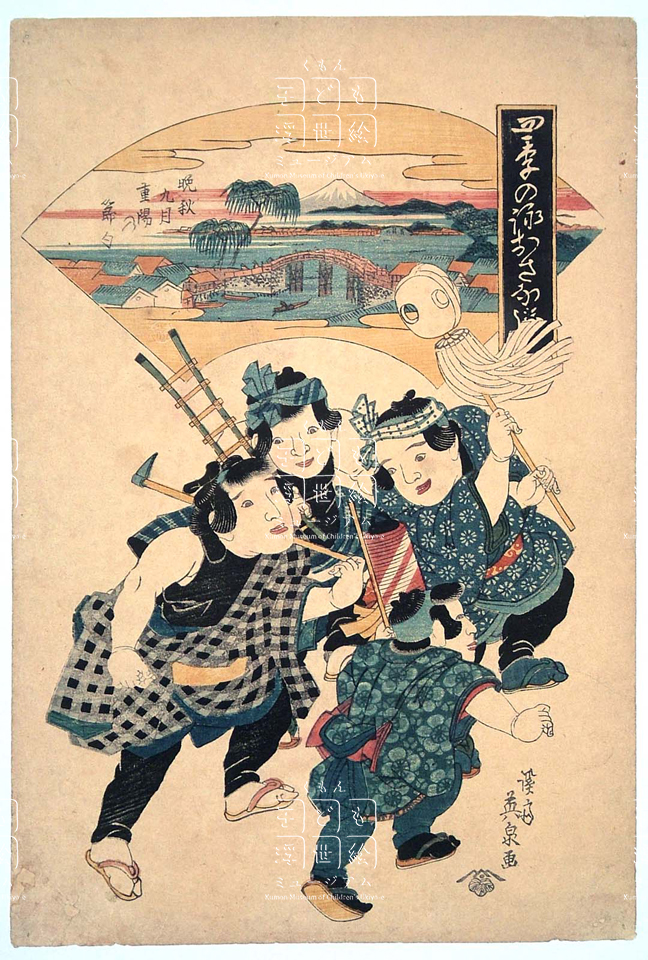

- 四季折々の風景を扇面のこま絵におさめ、その季節に即した子どもの遊びや楽しみを描いた揃物である。これは旧暦では晩秋となる9月で、重陽の節句とあるが、子どもたちは菊の節供の遊びではなく火消しごっこを楽しんでいる。

- 具体物

- 4人の子どもたちが火消しごっこを楽しんでいる。右の子は鉢巻きを締めて得意げに「も組」の纏を振り、その左には梯子を持つ子と、鳶口を持つ子がいる。手前の子は弓張提灯を掲げ持つ。4人とも股引姿の火消し装束だが、「いろは四七組」(後に四八組)の組を示す纏持ちが火消しの花形であった。こま絵の橋は京橋で、たもとの柳や家並みが描かれ、川面をへだてて遠景に富士が浮かんでいる。子どもの持つ纏印が「も組」であり、その持場からこま絵の橋が京橋と分かる。また、纏持ちの子に菊模様の着物を着せ、菊の節供(重陽の節句)と関連させている。

- Comments

- 位置づけ

- 讃・画中文字

- 自由記入欄

- 四季それぞれの日常の子ども遊びを描いた揃物で、英泉による子ども絵の代表的な作品である。火消しは江戸の華と呼ばれ、子どもにも人気があっただけに、火消しごっこ用の玩具として纏・梯子・鳶口、さらには龍吐水(水鉄砲)などが売り出されていた。しかし、江戸のみで上方にはなかったと『守貞漫稿』にある。火消しごっこは、広重「風流をさなあそび(男)」にもあり、江戸での人気ぶりがうかがえる。

- 史料分類

- 絵画