鈴木春信

1725?-1770

春信は多色摺りを可能にした「見当」(摺る紙の位置を決めるための目印)を発明したといわれています。人形のようなかわいらしい美人画で人気でした。

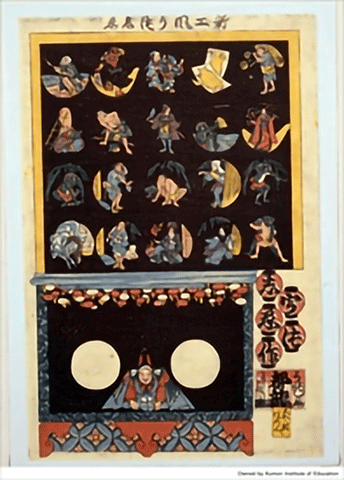

ここでは浮世絵師の中でも、くもん子ども浮世絵コレクションの中心である「錦絵」(多くの色版を重ねた、カラフルな版画浮世絵)を手掛けた絵師を中心にご紹介しています。

1725?-1770

春信は多色摺りを可能にした「見当」(摺る紙の位置を決めるための目印)を発明したといわれています。人形のようなかわいらしい美人画で人気でした。

鈴木春信 明和4-5年頃(1767-1768)

1739-1820

独学で絵を学んだ重政は、家が本屋だったこともあり、黄表紙(絵入り小説)の挿絵をたくさん描きました。

北尾重政 安永期(1772-1781)

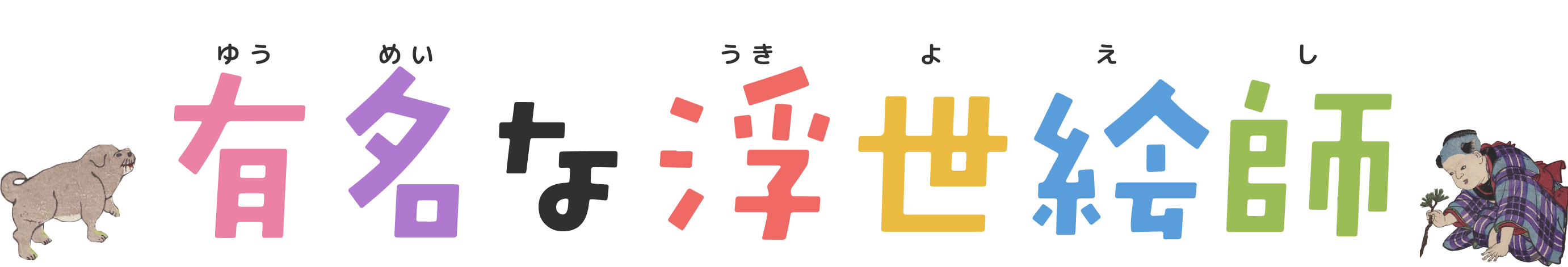

1752-1815

清長が描くすらっとした八頭身美人は若い女性のあこがれとなりました。特に着物の柄(模様)はその時代の流行を生みました。

鳥居清長 天明3年(1783)

1753?-1806

浮世絵版画の黄金期を作り出した歌麿は「美人画の歌麿」とも呼ばれ、女性の美しさを表現し続けました。また母と子の情景を描いた「母子絵」も多く残しています。

喜多川歌麿 享和頃(1801-1804)

生没年不明

写楽は約10カ月という短い間に、歌舞伎役者の似顔絵など140数点の作品を作った後、突然姿を消しました。写楽の正体は、今も謎に包まれています。

※くもん子ども浮世絵ミュージアムに作品はありません

東洲斎写楽 寛政6年(1794)

1760-1849

90歳で亡くなる直前まで、精力的に様々な種類の絵を描きました。中でも富士山を描いた凱風快晴(赤富士)や神奈川沖浪裏は有名。今でも世界中で評価の高い絵師です。

葛飾北斎 天保6年頃(1835)

1786-1864

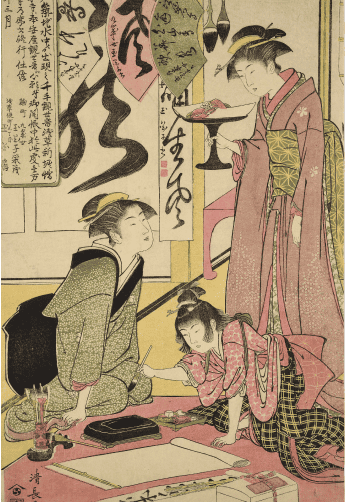

役者絵、美人画、源氏絵など、国貞が描いた作品の数は1万を超え、最も多くの作品数を誇る浮世絵師だともいわれています。

歌川国貞 文政-天保頃(1818-1843)

1787-1867

上品で端麗な美人画を描く絵師で、歌麿亡き後の美人画人気を復活させました。

菊川英山 文政前期(1818-1830)

1791-1848

艶やかな美人画で有名でしたが、一般大衆むけの小説を書いたり白粉販売などをしたり、浮世絵師とは別の顔ももっていました。

渓斎英泉 天保頃(1830-1844)

1797-1858

若いころは美人画や役者絵を描きました。「東海道五十三次」が人気となり、風景画を描く絵師として有名ですが、風景画に描き込む子どもや人物は愛嬌たっぷりで、隠れた人気があります。

歌川広重 天保年間(1830-1844)

1797-1861

躍動感あふれる武者を描き、「武者絵の国芳」といわれた国芳ですが、美人画から風刺画まで、アイデアを凝らした様々な作品を残しています。

歌川国芳 弘化4-嘉永3(1847-1850)

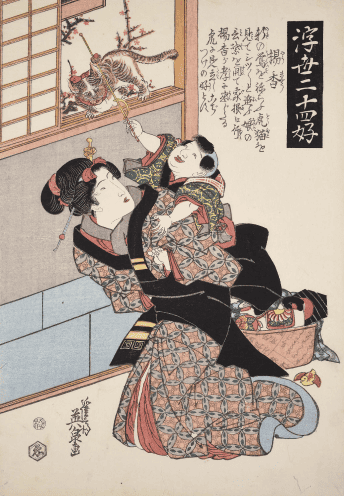

1828-1887

「おもちゃ絵芳藤」と呼ばれた芳藤は、「双六」や、ハサミや糊を使ってつくるペーパークラフト「組上絵」など、たくさんのおもちゃ絵を生み出し、当時の子どもたちのスター絵師でした。

歌川芳藤 安政期(1854-1860)

1833-1904

芳幾は絵師として活躍しただけでなく、明治以降、ニュースを伝える絵入り新聞の創刊にも関わり、活躍しました。

歌川芳幾 安政元年(1854)

1839-1892

迫力ある大胆な構図の武者絵や、知性的な雰囲気が魅力の美人画、歴史上の出来事を題材にした歴史画を描きました。明治期を代表する浮世絵師の一人です。

月岡芳年 明治14年(1881)